Идея Вахмистрова встретила поддержку, и он приступил к ее проработке. Была разработана трехзамковая система зацепления каждого истребителя, в хвостовой части предусматривался защелкивающийся замок, при помощи которого производился захват истребителя в момент возвращения на носитель. Вся конструкция называлась «Звеном». Первым самолетом-носителем стал АНТ-4/ТБ-1, позднее аналогичная конструкция была установлена на АНТ-6/ТБ-3. В ходе первых испытаний системы «Звено-1» на крыло АНТ-4 смонтировали шарнирные пирамиды и стойки, а для установки истребителей (двух АНТ-5/И-4) использовали деревянные аппарели. Самая большая трудность заключалась в том, чтобы добиться разрешения на выполнение первого пробного полета. Первоначально Вахмистров хотел сам подняться в воздух в качестве второго пилота и лично произвести сброс истребителей, но командование аэродрома посчитало, что для такой задачи подходит только профессиональный пилот соответствующего класса. После небольшого спора Вахмистрову с помощником разрешили отправиться в полет в кабине одного из бортстрелков. АНТ-4 пилотировал А.И.Залевский, а пилотами истребителей были В.П.Чкалов, к тому времени – самый известный советский летчик, и А.Ф.Анисимов. Взлет прошел нормально, но затем в результате ошибки второго пилота произошло преждевременное отцепление чкаловского истребителя. Катастрофы удалось избежать только благодаря исключительному летному мастерству Валерия Павловича… Через несколько секунд отделяется и истребитель Анисимова: это доказывает, что отделение истребителей не обязательно должно происходить одновременно. За выполнение задания все три пилота, а также сам Вахмистров были награждены орденами Красной Звезды. Разработку конструкции В.С.Вахмистров продолжает вплоть до 1940 года, однако в результате разгула сталинских репрессий конца 30-х годов многие высокопоставленные сторонники проекта оказываются за решеткой. Репрессии, а также увеличение дальности полета самолетов истребительной авиации постепенно приводят к тому, что Вахмистров отказывается от своих замыслов.

Единственный АНТ-4, сохранившийся до наших дней. Самолет СССР-Н317 «Авиа Арктики» на стоянке в Ульяновском музее гражданской авиации. 1992 год. Пол Даффи

В период 1933-35 гг. бомбардировщик АНТ-4/ТБ-1 использовался для экспериментов по дозаправке в воздухе. Аналогичные работы велись в Англии, где бомбардировщики «Харроу» фирмы «Хэндли Пейдж», переделанные в топливозаправщики, использовались для увеличения дальности полетов самолетов на трансатлантических маршрутах. В Советском Союзе первым заправщиком стал самолет Р-5 конструкции Поликарпова, с которого в воздухе дозаправлялся АНТ-4. Затем уже сам АНТ-4 применялся в качестве самолета-заправщика для воздушной дозаправки поликарповских истребителей И-15 и И-16.

Наконец, проводились эксперименты, в ходе которых воздушный танкер АНТ-4 дозаправлял в воздухе стандартный вариант того же самолета. Надо сказать, что участвовавшие в этих экспериментах самолеты АНТ-4 имели на борту не слишком богатый выбор топливозаправочной аппаратуры: заправочный конец приходилось ловить руками, это незавидное занятие обычно выпадало на долю одного из стрелков. Кроме того, командование ВВС привлекало самолеты АНТ-4 к испытаниям по парашютному десантированию крупногабаритной техники: автомобилей, артиллерийских орудий и даже небольших танков. Примерно пятьдесят пять ТБ-1 были модернизированы в вариант ТБ-1-П. Модернизация включала замену стандартного шасси на поплавки (отсюда и буква П – «поплавок» – в обозначении). Эти самолеты использовались в прибрежных районах, главным образом на Дальнем Востоке. Некоторое количество ТБ-1 оборудовалось лыжным шасси для эксплуатации в условиях Севера.

Примечательным в истории самолета ТБ-1 явился 1934 год. Летом предшествующего года из Ленинграда в арктический поход вдоль северного побережья Советского Союза с выходом в Тихий океан отправился пароход «Челюскин». В ноябре практически у самого Берингова пролива льды оказались непроходимыми, и «Челюскин» попал в ледовую ловушку. Прочный корпус судна позволил команде в составе 104 человек решиться на зимовку, но 12 февраля 1934 года лед победил и «Челюскин» был раздавлен. Команда, среди которой были и некоторые члены семей, высадилась на лед и подготовила взлетно-посадочную полосу. Первым на самолете АНТ-4 прилетел Анатолий Ляпидевский, военный летчик, служивший в отряде «Авиа Арктика» на Дальнем Востоке. Произошло это 5 марта, и уже в течение следующей недели все 104 человека были сняты со льдины и эвакуированы по воздуху. По тем временам это была самая крупная в мировой истории воздушная спасательная операция.

АНТ-4/ТБ-1 состоял на вооружении ВВС вплоть до начала Великой Отечественной войны. Начиная примерно с 1933 года ряд ТБ-1 с микулинскими двигателями М-17 передавался из строевых частей ВВС в «Аэрофлот» и «Авиа Арктику», где под наименованием Г-1 участвовал в становлении гражданского воздушного флота. Последний Г-1 отряда «Авиа Арктика» до 1948 года выполнял задачи по разведке ледовой обстановки и доставке грузов на полярные станции.

Туполеву удавалось подбирать в свою команду людей, среди которых были поистине выдающиеся, талантливые личности. К их числу относился и Павел Сухой, который впоследствии возглавил собственное конструкторское бюро, специализирующееся на создании самолетов-истребителей. Осенью 1925 года Сухой в рамках отдела, возглавляемого Туполевым, был назначен ответственным за разработку первого в истории ЦАГИ истребителя. До сих пор все туполевские программы ориентировались на разработку и производство материалов и систем для более крупных самолетов. Проект, работа над которым была поручена Сухому, являлся первым в числе нескольких отступлений от этой генеральной линии.

В соответствии с уже утвердившимися в ЦАГИ и КБ Туполева принципами решено было создавать цельнометаллический самолет, какого до этих пор в советской авиации не существовало. Конструктивно машина АНТ-5 представляла собой полутораплан, вобравший в себя целый ряд характерных черт самолетов АНТ-2 и АНТ-3. К июлю 1927 года было завершено строительство опытного образца с девятицилиндровым мотором «Юпитер-VI» фирмы «Гном-Рон» мощностью 420 л.с. С10 августа по 25 сентября прошли заводские испытания нового самолета. После этого АНТ-5 перевозят в НИИ ВВС, и здесь с участием летчиков Михаила Громова, А.Анисимова, Андрея Юмашева и А.Козлова выполняется широкая программа испытаний на предмет проверки пригодности к использованию в строевых авиачастях. К декабрю 1927 года, еще до завершения испытательной программы, принято решение о запуске АНТ-5 в серию под обозначением И-4 (И – «истребитель»).

Производство боевых истребителей в Советском Союзе начиналось трудно. В 1922 году правительство принимает решение закупить самолеты за границей и в течение следующих пяти лет основу вооружения частей истребительной авиации составляют английские F-4 «Баззард» фирмы «Мартинсайд», самолеты А-1 производства итальянской фирмы «Ансальдо» и голландские «Фоккер» DXI. Начиная с 1925 года, однако, в ВВС стали поступать отечественные истребители: сначала И-1 конструкции Григоровича, затем И-4, а позднее – поликарповский И-3. Создание второго опытного образца И-4 завершается в июле 1928 года, после чего с декабря 1928-го по апрель 1929 года самолет проходит испытания в НИИ ВВС. На этой машине установлен двигатель «Юпитер-9Asb» фирмы «Гном-Рон» большей мощности – 480 л.с.

Механик обслуживает двигатель Микулина М-22 на самолете АНТ-5/И-4. Из собрания К. Удалова

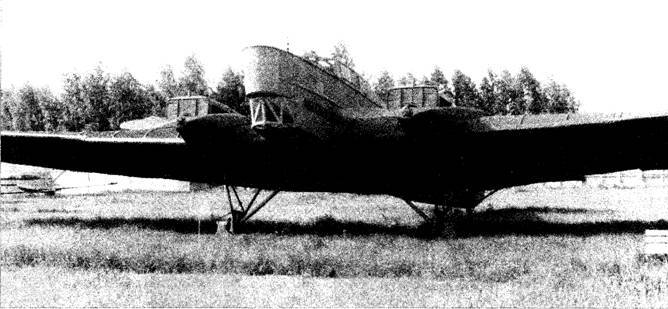

Опытный образец АНТ-5, пока- с нижним крылом. АНТК им. Туполева