Хотя в то время ЦАГИ и конструкторское бюро Туполева только-только начали приобретать авторитет, Туполев тем не менее вызвался спроектировать и построить опытный образец самолета всего за девять месяцев. Предложение было принято, и 11 ноября 1924 года конструкторы приступили к работе над АНТ-4. Новый самолет предполагалось оснастить двумя двигателями «Лайон» фирмы «Нэпир», мощностью по 450 л.с. каждый. В качестве основного конструкционного материала был выбран дюралюминий. Проектировщики и конструкторы работали на втором этаже трехэтажного здания АГОС- ЦАГИ на улице Радио. Конструкция самолета полностью соответствовала принципам, которым к этому времени неизменно следовал Туполев: это должен быть цельнометаллический самолет с обшивкой из гофрированного дюралюминия и использованием стали в нервюрах, каркасе фюзеляжа, шасси, раме крепления двигателя и системах управления. Крыло самолета состояло из центроплана размахом 13,5 м и отъемных частей длиной по 7,6 м, которые крепились болтами. Когда по окончании сборки потребовалось вынести секции крыла из помещения, одну из стен здания пришлось сносить. Потом некоторое время в стене стояли деревянные створки, через которые во двор спускали по мере завершения другие части самолета, а еще позднее была восстановлена кирпичная кладка. Семьдесят лет спустя на стене все еще можно было заметить следы переделки.

Строительство опытного образца нового самолета было завершено 11 августа 1925 года. Свое слово Туполев сдержал. Этот опытный образец первого в мире цельнометаллического тяжелого бомбардировщика послужил прототипом не только для выпускавшихся впоследствии серийных АНТ-4, но и для будущих поколений больших цельнометаллических самолетов. В разобранном виде самолет доставили на Центральный аэродром на Ходынском поле – туда, где в дальнейшем размещалось конструкторское бюро под руководством С.В.Ильюшина. По окончании сборки 26 ноября 1925 года летчик Аполлинарий Томашевский впервые поднял АНТ-4 в воздух. Несмотря на то что в то время самолет являлся самым большим из построенных в России (да и в мире в целом было всего несколько машин крупнее по габаритам), в ходе первых полетов выявилось, на удивление, мало проблем. Первый образец АНТ-4 не имел вооружения, а его система управления была рассчитана только на одного пилота. Выполнение программы испытаний было закончено 2 июля 1926 года, причем только за последние три недели было выполнено двадцать пять испытательных полетов. Было решено произвести доработку конструкции. Поначалу планировали было заменить двигатели «Лоррен-Дитрих» на более мощные той же фирмы, но в апреле 1927 года выбор пал на немецкие моторы «БМВ-VI», которые развивали мощность 500-600 л.с., а позднее, когда было освоено производство двигателей Микулина М-17, на АНТ-4 стали устанавливать микулинские двигатели.

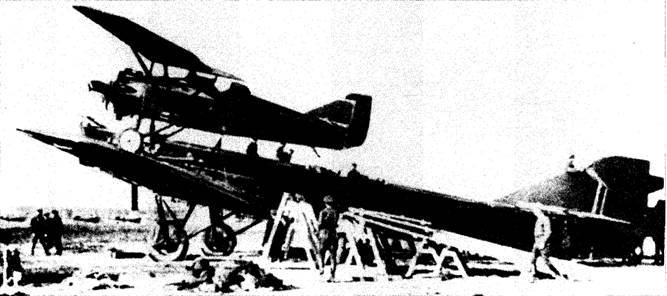

Испытания «звена» Вахмистрова. Истребитель АНТ-5/И-4 на крыле авиаматки АНТ-4/ТБ-1. Из собрания К Удалова

Между тем в мастерских АГОС-ЦАГИ полным ходом шло строительство второго АНТ-4. Этот самолет имел уже 730-сильные двигатели «БМВ-VIZ». Кроме того, на трех турелях (в носовой, средней и хвостовой части фюзеляжа) монтировались пулеметы «Льюис». Самолет имел современную радиостанцию и оборудование для аэрофотосъемки. Строительство второй машины завершилось летом 1928 года, а первый полет состоялся 15 августа. Летные испытания продолжались до 26 марта 1929 года. В составленном по завершении испытательного цикла отчете самолет получил положительную оценку.

Нелегкими были пять лет, в течение которых шла работа над созданием нового самолета. Главные трудности, с которыми столкнулось советское самолетостроение, заключались в отсутствии необходимых металлов. Однако с обнаружением месторождений бокситов на севере страны и разработкой технологий производства высококачественных сплавов удалось-таки поставить точку в истории зависимости страны от импортных поставок металлов. АНТ-4 запускается в серию на Московском авиазаводе № 22, возглавляет проект Владимир Петляков. Постройка первого серийного самолета с двигателями «БМВ- VI» мощностью от 500 до 680 л.с. завершена в июле 1929 года. С 1 августа по 19 октября идут приемочные испытания, и затем в течение трех лет 22-й завод выпускает 216 самолетов АНТ-4.

В Военно-Воздушных Силах АНТ-4 получает обозначение ТБ-1 (тяжелый бомбардировщик). Это первый тяжелый бомбардировщик в истории советских ВВС. В строевых авиачастях экипаж самолета насчитывал шесть человек, включая трех бортстрелков, в распоряжении каждого из которых имелся спаренный пулемет конструкции Дегтярева. Кроме того, ТБ-1 нес до одной тонны бомбовой нагрузки. Вес пустого самолета составлял 4 520 кг, стандартный взлетный вес – первоначально 6 500 кг, а впоследствии – 6 810 кг. Конструкция самолета предусматривала подвеску дополнительных топливных баков, которые позволяли значительно повысить боевые возможности ТБ-1, за счет этого максимальный взлетный вес доходил до 8 790 кг.

Наличие самолета с такой дальностью полета и такими характеристиками, какие имел АНТ-4, предоставляло советскому руководству небывалые возможности. Речь в первую очередь шла о дальних перелетах. Для начала организовали относительно короткий (около 1 600 км) беспосадочный полет из Москвы до Воронежа и обратно. Все прошло удачно. И уже вскоре Сталин дает «добро» на межконтинентальный перелет. Конечная цель перелета – Нью- Йорк. Несмотря на то что маршрут полета через Атлантику короче, протяженный участок трассы над океаном сочли трудноватым, кроме того, утрачивался пропагандистский момент, связанный с возможностью посадок в крупнейших городах Советского Союза. В итоге был выбран восточный вариант маршрута, при котором общее расстояние увеличивалось более чем вдвое. Для перелета подготовили две машины, с которых демонтировали вооружение.

8 августа 1929 года командир экипажа Семен Шестаков и второй пилот Болотов взлетают с московского аэродрома на АНТ-4, названном «Страна Советов». Однако во время вынужденной посадки в Омской области самолет получает повреждения, и экипаж возвращается в Москву. Через пятнадцать дней следует новая попытка совершить дальний перелет на втором самолете под тем же названием. На этот раз летчикам сопутствует удача. Маршрут полета проходит через Омск, Новосибирск, Красноярск, Читу и Хабаровск. В Хабаровске колесное шасси заменяют на поплавки, и в таком виде Шестаков и Болотов пилотируют самолет на протяжении следующих 7 950 километров трассы до островов Стюарт и Ситка Алеутской группы островов. На Алеутах – снова вынужденная посадка, на этот раз – из-за неисправности двигателя. Мотор приходится заменять. Благодаря тщательному планированию перелета запасной двигатель прибыл на Алеутские острова довольно скоро. Экипаж снова в полете, очередная посадка – в Сиэттле. Здесь поплавки опять уступают место колесному шасси. Следующие пункты маршрута – Сан-Франциско, Чикаго, Детройт и, наконец, Нью-Йорк, куда АНТ-4 прибывает 3 ноября. За 137 часов полетного времени самолет преодолел 21 242 километра. Американцы в первый (но далеко не последний!) раз видят туполевскую машину. Обратный путь в Советский Союз самолет, выкрашенный в символизирующий мир белый цвет, совершает на борту парохода.

Тем временем советская индустрия набирает темпы. КБ авиадвигателей под руководством Александра Микулина разработало отечественный вариант мотора «БМВ-VI», который получил обозначение М-17. По техническим параметрам советский двигатель несколько уступал своему германскому прародителю: с фирменными моторами «БМВ» АНТ-4 развивал скорость на 12 км/час больше и имел рабочий потолок на 100 м выше. Тем не менее создание собственного двигателя было значительным достижением отечественного моторостроения как с точки зрения народного хозяйства, так и в плане развития технической мысли.

Одной из существенных сфер применения АНТ-4 стало их довольно широкое использование в различных программах летных испытаний. Кроме самолета с дополнительными топливными баками, был построен вариант с ускорительными устройствами, которые устанавливались парами сверху и снизу каждой плоскости, по три пары с каждого борта. Эти устройства – предшественники появившихся позднее реактивных ускорителей – сокращали время взлета примерно с двадцати семи до пяти секунд. Кроме того, ускорители использовались в конструкции т.н. «Звена», разработанного инженером НИИ ВВС В.С.Вахмистровым. Он предложил устанавливать на плоскостях дальних бомбардировщиков истребители: при взлете запускались все двигатели, после чего истребители сбрасывали газ и находились в таком режиме до нужного момента. За счет этого значительно увеличивалась дальность полета истребителей при выполнении задач сопровождения: получалось, что бомбардировщик на собственных крыльях доставлял в глубокий тыл противника необходимое ему прикрытие. По окончании выполнения задачи истребители могли снова стыковаться с самолетом- носителем и таким способом вернуться на свой аэродром. Надо сказать, что такая идея отрабатывалась в некоторых странах и раньше, однако в качестве самолета-носителя выступал тогда не самолет, а дирижабль.