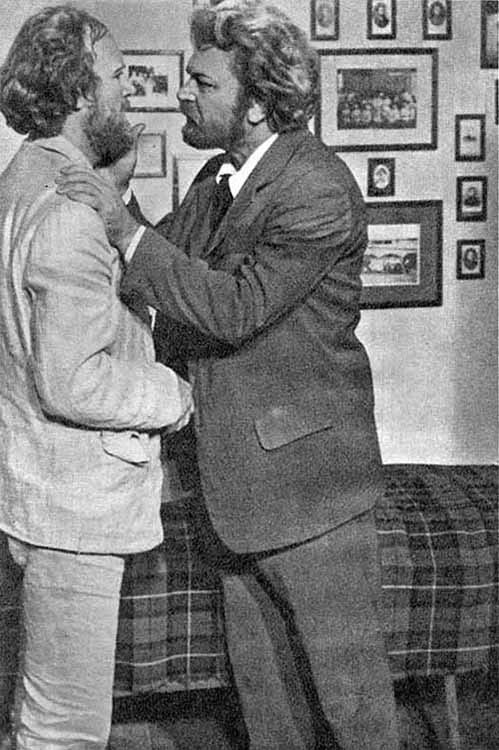

На репетиции. Режиссер А. Михалков-Кончаловский и И. Смоктуновский

Этой фразой сцена начинается и кончается тоже серебряковской учтивой репликой: «Всего хорошего!» Потом все направятся к дверям, к выходу, останутся лишь Астров и дядя Ваня. «Что же ты не идешь проводить?» — спросит Астров. И дядя Ваня ответит: «Пусть уезжают, а я… я не могу. Мне тяжело. Надо поскорей занять себя чем-нибудь…»

В роли Астрова С. Бондарчук

Впрочем, этот разговор снимут в другой раз, позже, как позже будет снят выстрел и все, что ему предшествовало, как будет снято прощание Елены Андреевны с Астровым, происходившее за минуту до отъезда.

Что такая система работы предполагает? Знание текста. Не просто слов роли, хотя и слова знать к съемке наизусть обязательно, но понимание ситуации, обстоятельств, реального соотношения вещей. Только тогда, когда видишь все в перспективе, можно переключиться от одного акта к другому и сыграть финал, не сыграв его предыстории.

Истины эти общеизвестны, это даже не истины, а трюизмы, общие места, как общим местом стало утверждение, что подобного рода условия ставят актера кино в положение гораздо более сложное, нежели то, в какое попадает актер театра. Однако на сегодняшней съемке специфические особенности эти никак не проявляются. По тому, как все идет, видно, что эпизодом занимаются не в первый раз и не первый день. Так что трудность сейчас не в том, чтобы забыть или воскресить прежнее состояние, но в том, чтобы окончательно найти и закрепить — уже на пленке — настоящее.

Что нужно режиссеру Михалкову-Кончаловскому? Ему нужен контраст. Ему нужно, чтобы Серебряков настолько же был поглощен трактатом, который он, обогатившись новыми впечатлениями (выстрел тоже входит в эти впечатления, может быть, даже как главная часть входит), создаст в назидание потомству, насколько дядя Ваня и остальные были заняты своими невеселыми мыслями. Так что «тон» отъезда, как это ни странно на первый взгляд, задает именно Серебряков. Он один активен, он один знает, что нужно делать, он советует, наставляет. Но именно оттого, что главенствующая фигура в этот трагический час не кто иной, как профессор, в эпизод входит и нота юмора. Для нас, смотрящих, нота юмора входит, пожалуй, прежде всего…

Итак, все собрались и начинают. Идут из дальних комнат навстречу профессору и, встретившись с ним в гостиной, молча останавливаются и молча слушают его непринужденную, выработанную речь — ту самую фразу об искреннем прощении дяди Вани. Но хотя все ждут, что Войницкий и Серебряков помирятся, хотя все очень надеются на это («примирение» — сверхзадача данного эпизода), от профессорской бестактности всем делается неловко. Всем, кроме дяди Вани. Он разглагольствований Серебрякова просто не слышит — стоит, отвернув голову, уставив глаза в пол, так что Соне — актрисе Ирине Купченко — приходится вывести его из оцепенения (по просьбе режиссера она нежно, но настойчиво касается его локтя). И тут возникает мимолетный спор: каков все-таки сейчас дядя Ваня? Что он чувствует?

«Он разбит, он раздавлен, свою ответную реплику: „Ты будешь аккуратно получать то же, что получал и раньше. Все будет по-старому“ — он произносит как человек сдавшийся, ни на что больше не надеющийся». Так считает режиссер. Смоктуновский не аргументирует, но просто говорит эту фразу иначе — тихо, скороговоркой и с таким видимым усилием, что становится ясно: не сдачей продиктован его ответ, а желанием как можно скорее кончить тягостную и фальшивую сцену. А кончить ее можно только так — обещанием прежних благ. Ничто другое в их отношениях профессора ведь не интересует…

Снимают несколько дублей, пробуя и один, и другой, и третий — промежуточный — варианты. Тут дядя Ваня уже не опускает глаз, но так пристально-отсутствующе смотрит на Серебрякова, что тот на минуту теряется. Когда фильм будет смонтирован, останется впечатление, что выберут все-таки решение актера. В его репликах — не приниженность, но бесконечная усталость и опустошенность. Поэтому он и не пойдет вслед за отъезжающими — не найдет в себе сил пойти. И Астров не пойдет — все у него кончилось с Еленой Андреевной, на душе саднит, тошно.

Так завершается эпизод, но, прежде чем завершиться, он, как мы уже сказали, повернется к нам своей другой — комической стороной, которая у Чехова, а вслед за ним и у режиссера не только не снимает драматического напряжения, но придает ему более сильный, трагифарсовый характер. Так происходит и на этот раз. Серебряков ведь не случайно заговорил о трактате на тему «Как надо жить». Он занят им, а не обидой на дядю Ваню: в трактате его спасение, он конкретно обозначает переход к прежней — единственно для него возможной жизни.

Кончаловский просит Зельдина особенно не доктринерствовать, не показывать своего превосходства: он настолько в нем уверен, что демонстрировать его незачем. Серебряков сейчас скорее артист, пробующий свои силы, нежели проповедник. Трактат в нем еще складывается, это пока не сочинение, а приятная мысль о нем. Но все же, когда будущей брошюре находится вдруг и название: «Надо дело делать!», он не может сдержать своего довольства. Он и к Астрову подходит со своим открытием о необходимости дела, не замечая, как смешон, именно доктора упрекая в праздности. (Как тут не вспомнить брезгливость Чехова к либеральным рассуждениям «о библиотечках и аптечках», о малой пользе. Разговоры эти баюкали совесть и отодвигали в никуда реальные дела, реальную помощь, до которой тот же Чехов был такой охотник.) Теперь вот и Серебряков надумал спасать человечество, притом что до того занят собой, что не замечает, как светская реплика: «Благодарю вас за приятное общество…» — достается не кому иному, как няне Марине. С этим он и уезжает — процветать.

А финал был уже снят, и увидеть его довелось на экране. Увидеть, как Астров, проводив долгим взглядом отъезжающих, вошел к дяде Ване, как он уселся на диванчик и как медлил уйти, хотя сам же просил подавать лошадей и отказался от предложенного няней чая. Сидел и глядел, как Соня и Иван Петрович работают, как щелкают счеты, как нарочито ровно, чтобы не сорваться, звучат голоса: «…и старого долга осталось два семьдесят пять». И еще на Соню глядел — прощаясь, а она не подняла головы, но когда он отвернулся, посмотрела на него не таясь и пристально — тоже как бы в последний раз.

И снято все это было медленно и внимательно — его взгляд, ее взгляд, две головы, склоненные над письменным столом, и лицо Астрова, полуосвещенное неяркой лампой. На экране было это страдающее лицо, и на фоне его деловые реплики Сони и Ивана Петровича прозвучали неожиданно жестко и жестоко.

А ехать все-таки надо, все «задерживающие» слова были сказаны, рюмка водки на дорогу нехотя выпита, да и работник вошел с тем, что лошади готовы.

Помните знаменитую реплику: «А, должно быть, в этой самой Африке теперь жарища — страшное дело!»? Реплику, которая трактовалась — и Станиславским в том числе — как знак освобождения, как крест на семействе Серебряковых и на всем том, что вошло с ними в жизнь Астрова. «Уехали — и слава богу, даже не жаль: кончится праздность, буду покоен, буду опять заниматься лесом» — так или приблизительно так читался внутренний смысл фразы. У Бондарчука реплика об Африке и жаре звучит иначе — появилась по другой причине. Появилась, чтобы скрыть слезы, вдруг набежавшие на глаза. Поэтому он и отходит в сторону, к карте, и прячется за первые пришедшие в голову слова. Взглянул на карту — там Африка, вот и сказал о ней. Сказать же о том, о чем действительно болит душа, Астров не в состоянии.