Сосуд священного миропомазания государей.

В Москве в это царствование были выстроены каменные стены вокруг Белого или Царева города, начиная от Тверских ворот, а выходившие за Белый город посады — деревянные. Они составили так называемый «Скородом». Работой в Белом городе заведовал русский зодчий Феодор Конь. Здесь в это время были следующие улицы: Арбат, Смоленская, Покровка, Дмитровка, Тверская, Никитская, Чертольская (Пречистенка), Рождественка. Работы начались в 1587 году и закончены в два года с небольшим. Стена и вал начаты от нынешнего Яузского моста, неправильною дугою, через Покровку, Мясницкую, Сретенку, Петровку, Тверскую, Никитскую, Арбат и Пречистенку, где у нынешнего храма Спасителя упирались в Москву-реку. Стена Белого города имела 28 башен и 9 ворот, сходных с воротами Китай-города. У ворот стояли воротники и запирали их на ночь. Обветшавшие стены Белого города были разобраны при императрице Елизавете Петровне, а при Екатерине II заменены бульварами. Последний остаток Белого города — башня у Арбатских ворот была разобрана в 1792 году.

Боярин Годунов.

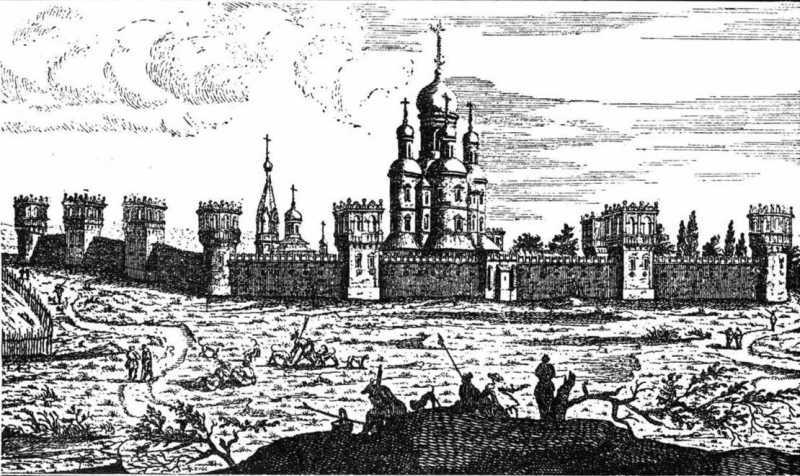

Феодор Иоаннович вне стен Скородома построил имеющий важное значение Донской монастырь, вид коего со старинной гравюры мы воспроизводим дальше. Основание его связано с нападением в 1691 году на Москву крымского хана Казы-Гирея со 150-тысячным войском. С Оки были отозваны к Москве войска под начальством князя Мстиславского. Сама столица была объявлена в осадном положении; защита разных частей ее, начиная с Кремля и Китай-города, поручена была воеводам. Монастыри: Даниловский, Новоспасский, Симонов и Новодевичий снабжены были пушками и военными снарядами. Предместья Москвы наскоро были укреплены деревянными стенами с бойницами («Скородома»). Между Калужской и Тульской дорогами, на пространстве между Даниловым монастырем и Воробьевыми горами, в двух верстах от города расположилось войско. Как средства защиты, были построены подвижной городок на колесах и походная церковь преподобного Сергия. Сюда была принесена икона Богоматери, бывшая с Димитрием Донским на Куликовом поле. Епископ Иов Суздальский крестным ходом обнес чудотворную икону вдоль воинского стана и городских стен и затем поставил ее в походную церковь. Сам царь Феодор Иоаннович с большою свитою, в сопровождении назначенного главным начальником Годунова, объехал войска, ободрял их и, по-видимому, не испытывал никакого страха перед врагом, возлагая всю надежду на Бога. Годунов уступил главное начальство Мстиславскому, а сам занял второе место в большом полку. Государь с царицей и духовенством начал молиться во дворце.

Феодор Иоаннович. Изображение на царь-пушке.

4 июля неприятель достиг Поклонной горы за Серпуховской заставой. Татары устремились на наши войска от села Котлов и от Воробьевых гор. С нашей стороны загремели орудия с бойниц новых стен, с башен монастырей и с кремлевской крепости. Битва закипела отчаянная. Ядра и пули осыпали неприятелей. Колокольни, башни, крыши домов унизаны были народом, следившим за битвой. В церквах совершались моления. Молился усердно и набожный царь Феодор. Гирей рассчитывал захватить Москву врасплох, но встретил энергичный отпор и потерял массу убитыми. Царь был настолько спокоен, что заснул в полдень и пред этим будто сказал: «Не бойтесь, завтра поганых не будет». И ночью продолжалась пальба. С рассветом в Москве разнеслась радостная весть, что хан бежал. При красном звоне всех московских колоколов и радостных кликах народа конные полки кинулись в погоню за татарами. Воеводы награждены были шубами с царского плеча, золотыми медалями, поместьями и т. д. Годунов получил особый титул «слуги», который до него носили трое — князь Ряполовский да два Воротынских. На месте укрепленного стана, где стояла походная церковь, царь Феодор выстроил Донской монастырь в честь той иконы, которая была на Куликовом поле и теперь явилась спасительницей Москвы.

Несмотря на то, что незадолго пред этим был большой пожар, опустошивший Арбат, Никитскую, Тверскую, даже Китай-город, Москва опять выглядела огромным городом. Флетчер говорит, что она в это время была больше Лондона. Немного позднее француз Маржерет писал: «Москва — город обширный; среди него течет река, которая шире нашей Сены; весь город обнесен деревянной оградой, в окружности, как я думаю, более парижской; внутри его другая стена (Белого города), наполовину меньше первой». Всего более Москва богата была церквами, коих во всем городе было уже более 400 с 5000 колоколов на колокольнях.

Военное искусство в это царствование совершенствовалось; особенно умножалась артиллерия. В это время была отлита в Москве царь-пушка, или дробовик. Вес ее 2400 пудов; каждое ядро для заряда весит 120 пудов, а заряд пороху 30 пудов. Она отлита русским мастером; ее делал, как гласит надпись, пушечный литец Андрей Чохов. Выше мы воспроизвели с этой пушки изображение Феодора Иоанновича.

Различные стороны быта Москвы продолжали развиваться и укрепились до такой степени, что последовавшая затем смута и польское владычество нисколько его не поколебали, и он сам собою органически восстановился при царе Михаиле Феодоровиче.

Быт государя представляется в таком виде. Царь Феодор вставал очень рано, около четырех часов утра. К нему являлся его духовник, протопоп Благовещенского собора, с крестом, и вносилась икона святого, который праздновался в тот день. Перед нею и домашними богато украшенными иконами затепливались свечи. Царь молился с четверть часа, прикладывался ко кресту и иконам, а духовник окроплял его святою водою, которую в серебряной чаше ежедневно приносили свежую и даже присылали из далеких монастырей. Затем государь шел к царице здороваться и с нею отправлялся в домовую церковь к заутрене. По возвращении оттуда царь садился в большом покое, куда к нему приходили на поклон бояре. Около девяти часов государь шел в другую домовую церковь или в Успенский собор к обедне. Возвратившись, беседовал с боярами и другими сановниками и, после отдыха, в полдень обедал. Каждое кушанье предварительно отведывали разные придворные, а подавал кравчий. Число блюд — печений, жареных и похлебок — доходило до семидесяти. Невдалеке от обеденного места находился стол с дорогой посудой и медным чаном со льдом, где стояли разные напитки. После обеда царь почивал около трех часов, меньше — в том только случае, когда ходил в баню или отправлялся на какую-либо потеху, вроде боя с медведями, кулачного боя и т. п. Царь каждый день бывал на вечерне и после нее оставался во внутренних покоях и развлекался чем-нибудь: например, рассматривал изделия своих мастеров, золотые и серебряные вещи; тешился шутами, карликами; слушал сказателей былин или чтение книг и т. д.

Донской монастырь. С древней гравюры.

Московский быт в царствование Феодора Иоанновича особенно ярко и блистательно проявлялся в торжественных приемах чужестранных послов. Один из спутников посла Священной Римской империи Марка Варкоча, приезжавшего в Москву в 1593 году, оставил описание сделанного посольству приема.

Описав Москву как город величавый и красивый по своему виду, иностранец так описывает въезд посольства в Кремль: «Посол со своей свитой въехал туда верхом на 18 лошадях из царской конюшни. Его сопровождали бояре на 30 лошадях. Впереди посла несли покрытые синей тафтой подарки германского императора, а дворецкий нес императорскую верительную грамоту, обернутую в желтую тафту. В Кремле стояли тысячные толпы народа и две шпалеры стрельцов с ружьями, в числе 4000. Во всех церквах звонили в большие колокола».

На дворцовом крыльце посольство было встречено боярами, одетыми в золотую парчу. Императорские подарки были положены на подушки, чтобы нести их к государю. После этого посольство повели через покой, где сидели бояре, одетые в прекрасные из золотой парчи платья. Другой покой, куда ввели иностранцев, была дворцовая палата, в которой государь принимал поздравления; в ней пол и столы были покрыты богатыми коврами и столешниками, а кругом сидели знатные бояре в золотых одеждах.