Сергей Есенин

Портрет работы Ю. П. Анненкова. 1923

Анна Ахматова в своей крайне недоброжелательной характеристике Есенина проницательно указала именно на “достоевскую” смесь скуки и истерики как тупик есенинской темы: “Я только что его перечла. Очень плохо, очень однообразно и напомнило мне нэповскую квартиру: еще висят иконы, но уже тесно, и кто-то пьет и изливает свои чувства в присутствии посторонних. Да, вы правы: все время – пьяная последняя правда, все переливается через край, хотя и переливаться-то, собственно, нечему. Тема одна-единственная…”[1150].

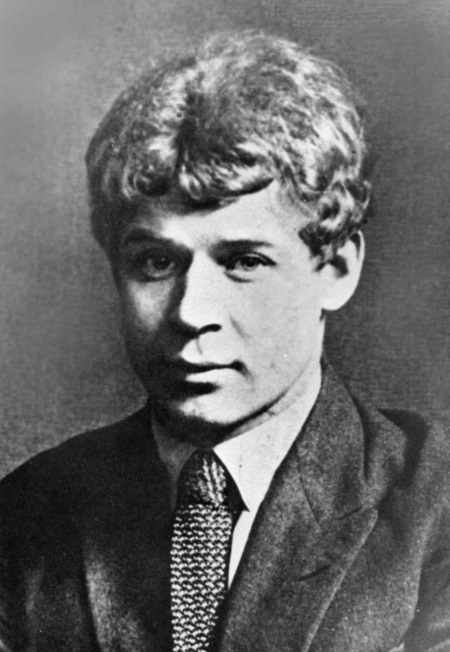

Сергей Есенин

Фотография М. С. Наппельбаума. Апрель 1924

Чтобы заострить тему, избежать скуки и однообразия, Есенин вынужден рисковать. Когда-то (в апреле 1918 года) он так надписал Е. Пониковской свою подборку стихов в сборнике “Скифы”: “Не бойтесь спрута, ибо откуда выплывает он, выплывают оттуда и сирены”[1151]. Позже это бесстрашие (“не бойтесь”) станет для Есенина осознанной тактикой: “Но коль черти в душе гнездились – / Значит, ангелы жили в ней”. Чтобы полнее и ярче высказаться – Есенин заигрывает со спрутом тоски, вытаскивает чертей из-под спуда души; будит, мутит в себе “мужицкую темную кровь”[1152].

“Природа, ты подражаешь Есенину”, – писал он Мариенгофу (апрель-май 1921 года)[1153], отыграв deja vu с бегущим за поездом жеребенком как цитату из “Сорокоуста”. И что же? Действительно, с каждым годом есенинская внутренняя природа, нутро, все больше будет подражать его стихам, все ближе будет к их “нервическому вывиху”[1154], к их “висельному” пафосу[1155]. “…Вся жизнь моя за песню продана”, – напишет поэт в одном из своих последних стихотворений.

И все же: “Нечто непреходящее воплощено <…> никакими эпитетами не охватываемой судьбой Есенина, самоистребительно просящейся и уходящей в сказки”[1156]. Воплощен – в советской России! – миф об Орфее, имевшем огромную власть над внешним миром и не умевшем справиться с внутренними менадами.

Глава девятая

Иван-царевич и жар-птица: Сергей Есенин в погоне за мировой славой

1

В рассуждениях и воспоминаниях о Есенине часто встречается слово “сказка”.

О его стихах говорили как о чем-то чудесном, небывалом: “Сам он – рог изобилия, образ его – сказочный оборотень”[1157]; “Вдруг Есенин нервно вскочил, прислонился к стене и стал читать прекрасным звонким голосом свои стихи. Незабываемый и трудно описуемый момент, точно в сказке” [1158](“нервно вскочил” – это еще быт, а “прекрасный звонкий голос” – это уже волшебство). А сам он казался – “Иваном-счастливцем наших сказок”[1159], “подлинным богатырем”[1160].

Сказочной представляется и жизнь рядом с Есениным. Оглядываясь назад, Г. Бениславская подводит итог: “Несмотря на все тревоги, столь непосильные моим плечам, несмотря на все раны, на всю боль – все же это была сказка”[1161]; “сказка моя, жизнь, куда ты уходишь”[1162], – кричит З. Райх у есенинского гроба.

Айседора Дункан. 1900-е

Сказка – формула есенинской судьбы. “Есенин к жизни своей отнесся как к сказке, – пишет Б. Пастернак. – Он Иван-царевичем на сером волке перелетел океан и, как жар-птицу, поймал за хвост Айседору Дункан. Он и стихи свои писал сказочными способами, то, как из карт, раскладывая пасьянсы из слов, то записывая их кровью сердца”[1163].

От хвоста жар-птицы у Есенина даже осталось перо. “Ричиотти звал Есенина райской птицей, – рассказывает В. Эрлих. – Может быть, потому, что тот ходил зимой в распахнутой шубе, развевая за собой красный шелковый шарф – подарок Дункан”[1164]. Только вот сказка эта оказалась страшной.

Как следует из берлинской автобиографии Есенина, самым лучшим временем в его жизни был 1919 год: “Тогда мы зиму (1919–1920. – О. Л., М. С.) прожили в 5 градусах комнатного холода. Дров у нас не было ни полена”[1165]. “Мы” – это Есенин и Мариенгоф, имажинистские Диоскуры. В своем открытом послании “В Анатолеград Анатолию Борисовичу Мариенгофу” (“Кому я жму руку”, 1920) Шершеневич не мог удержаться от высокого слога: “Любовь и поэзия <…> неразлучны, вероятно, так же, как ты с Есениным”[1166]; самому Мариенгофу тогда казалось, что он связан “каменным узлом”[1167] со своим другом “Сергуном”. Позже автор “Моего века…” пояснит эту метафору: “Когда-то <…> мы жили с Есениным вместе и писали за одним столом. Паровое отопление тогда не работало. Мы спали под одним одеялом, чтобы согреться. Года четыре кряду нас никогда не видели порознь. У нас были одни деньги: его – мои, мои – его. Проще говоря, и те и другие – наши. Стихи мы выпускали под одной обложкой и посвящали друг другу. Мы всегда <…> знали – кто из нас о чем молчит”[1168]. Даже одевались “близнецы”[1169] одинаково: оба, например, в белых пиджаках из эпонжа, синих брюках и белых парусиновых туфлях[1170].

Сергей Есенин. 1923

Бытовые трудности эпохи военного коммунизма (“паровое отопление тогда не работало”; “5 градусов комнатного холода”) часто становились для друзей лишь поводом к веселым приключениям и, главное, сочинительству. Иногда мемуары Мариенгофа превращаются в интимный комментарий к есенинским стихотворениям: за цинически-парадоксальными указаниями на житейское и “чепушное”[1171] (как материал для высокого творчества) скрывается романтическое прославление дружбы (как катализатора поэтического вдохновения).

Кажется, мемуаристу доставляет особенное удовольствие замещать бытовой арифметикой символистские “иксы” есенинской лирики. Такова в “Романе без вранья” разгадка одного из самых “блоковских” стихотворений Есенина – “Хорошо под осеннюю свежесть…”:

Зима свирепела с каждой неделей.

После неудачи с электрической грелкой мы решили пожертвовать и письменным столом мореного дуба, и превосходным книжным шкафом <…>, и завидным простором нашего ледяного кабинета ради махонькой ванной комнаты.

Ванну мы закрыли матрацем – ложе; умывальник досками – письменный стол; колонку для согревания воды топили книгами.