Оставив в стороне это поистине смехотворное «доказательство», выясним лучше существо вопроса: как появилась мораль.

Как известно, весь библейский рассказ о появлении общества призван убедить верующих в божественной сущности и таком же происхождении морали. И теперь мы уже знаем истинную цену этого «учения» религии, его вопиющее противоречие с действительной историей появления людей. Ведь доподлинно известно, что возникавшее общественное производство обусловило выработку участвовавшими в нем людьми определенных норм поведения. Они уже не могли, например, вступать в половые общения когда попало и где попало, потому что это отразилось бы на успешности охоты или обороны, на жизни всего коллектива. Подтверждение этого вывода находим в многочисленных правилах и запретах, регламентировавших половые отношения первобытных людей. Так, воины индейского племени крик воздерживались от всяких сношений с женщинами в течение трех дней и трех ночей до и после похода. А у племен ба-педи и ба-тонга (Южная Африка) во время войны от всяких половых сношений должны были воздерживаться не только воины, но и все остававшиеся в селении.

Трудности длительного воспитания подрастающего поколения точно так же должны были, в свою очередь, вызывать к жизни уже у формировавшихся людей зачатки определенных норм поведения взрослых и детей по отношению друг к другу, о чем убедительно свидетельствует наличие большого числа таких норм у австралийцев, тасманийцев и других первобытных народов. Старшие члены коллектива должны были у них повседневно воспитывать младших в духе выполнения всех правил поведения, передавать им знания, обучать охоте, обращению с оружием и т. д., в то время как младшие обязаны были уважать старших, беспрекословно подчиняться им, по мере своих сил участвовать в общем труде. Нормы поведения должны были регулировать отношение членов коллектива и к труду, и к распределению и потреблению пищи, и отношения к представителям других коллективов и т. д.

Уже из этого становится ясной вся вздорность утверждения современных богословов о том, что «своеволие, непокорность врачуется покорением воле божией с отвержением своей и всякой другой воли, которые противятся воле божией». Коллектив, а не бог, был той силой, которая заставляла всех его членов неукоснительно выполнять выработанные им нормы поведения и жестоко наказывала за отступление от них. На Банксовых островах (Меланезия) мужчине ни при каких обстоятельствах не разрешалось готовить пищу в доме, так как стряпня являлась исключительно женским занятием. У ительменов (Камчатка) шитье и изготовление обуви было уделом женщин; если бы мужчина занялся этим делом, он заслужил бы всеобщее презрение. Если индеец струсил во время сражения или охоты, то ему лучше не возвращаться домой: мужчины изгонят его из своей среды, его будут презирать даже дети, и у него останется лишь одно избавление — то, чего он боялся, — смерть.

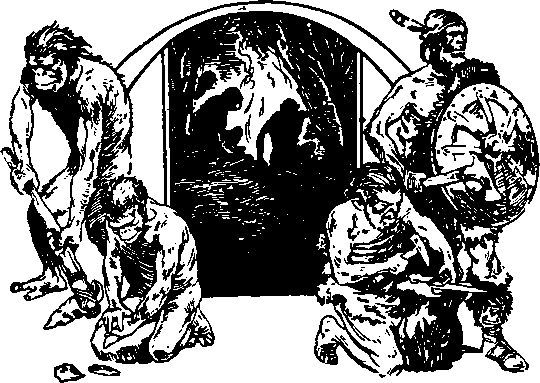

Для закрепления норм поведения первобытные народы выработали целую систему воспитания потомства. Юноша или девушка до известного возраста не могли присутствовать на собраниях взрослых и участвовать в их делах. Больше того, для перехода в их среду они должны пройти сложные обряды и испытания. Так, у австралийских племен эти посвятительные обряды имели общественный характер. В племени арабана мальчика на длительное время изолировали от женщин и детей, обучали священным церемониям, заставляли стоять несколько минут на коленях в костре, покрытом зелеными ветками и вынести целый ряд других истязаний. В племени аранда эти обряды были еще более жестокими и длительными. Все они преследовали одну главную цель: воспитать мужественного, закаленного, дисциплинированного члена коллектива, а также закрепить существовавшее разделение труда между мужчинами и женщинами, взрослыми и детьми. И эта выработанная тысячелетиями система воспитания давала такие результаты, которые поражали европейцев. Характеризуя родовой строй индейцев, Энгельс писал: «А каких мужчин и женщин порождает такое общество, показывает восхищение всех белых, соприкасавшихся с неиспорченными индейцами, чувством собственного достоинства, прямодушием, силой характера и храбростью этих варваров»[21].

Первобытный человек полностью зависел от коллектива. По образному сравнению Маркса, «отдельный индивидуум не порвал еще пуповины, связывающей его с родом или общиной, и спаян с ними столь же тесно, как отдельная пчела с пчелиным ульем»[22]. Без полного подчинения личности коллективу последний не мог бы существовать при столь слабом развитии орудий труда и оружия. Именно это обстоятельство, а не бог, на что всегда упирают богословы, предопределило появление морали вместе с человеком. Здесь очень уместно вспомнить замечательную по глубине мысль Ленина, высказанную им в письме к Горькому: «В действительности «зоологический индивидуализм» обуздала не идея бога, обуздало его и первобытное стадо и первобытная коммуна»[23].

В справедливости ленинской мысли убеждает нас анализ самих десяти заповедей Моисея. Ведь ясно же, что, например, заповедь «не убий» вошла в Библию из повседневной жизни людей той эпохи. Она отражала их племенную разобщенность, заставлявшую их сплачиваться перед внешним врагом. Вот почему эта заповедь имеет в виду борьбу с убийством соплеменников и, наоборот, поощряет кровопролитие по отношению ко всем инородцам и инаковерующим. Больше того, в следующей же главе, после изложения заповедей, в Библии оправдывается имевшая большое распространение в то время кровная месть: «А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу» («Исход», 21, 23–24). То же самое можно сказать и о других заповедях.

Кто же прав?

Теперь осталось подвести итоги. Начнем хотя бы с того, что знания людей о своем прошлом не пришли сами собой, а были завоеваны ценой огромного труда, мучительных раздумий и даже жертв многих ученых на протяжении веков. Эти знания в отличие от противоречивых и совершенно несовместимых одно с другим религиозных представлении разных народов одинаковы для всех людей планеты.

А знаний накоплено немало. Они охватывают самые различные стороны происхождения общества. Человечество теперь знает, от каких обезьян и как оно могло произойти, какую роль в этом сыграл труд, почему и как вместе с ним появились речь и сознание, в том числе и мораль. Нет сомнений, что ученые в последующие годы обогатят нас новыми сведениями в этой всегда интересовавшей людей области знаний.

И поневоле у каждого пытливого человека встает вопрос: а что же может противопоставить науке религия. То же, что и две тысячи лет назад, — ни больше ни меньше. Проходят века, сменяются поколения, изменяются техника, наука, общественное устройство, не изменяются только представления религии о сущности человека, о его призвании, назначении, происхождении и т. д. Да и зачем им меняться? Ведь церковь уже владеет «вечными истинами»! И если в науке непрерывно происходит смена теорий, взглядов, идей, то тем хуже для нее, злорадствуют церковники: значит, она не истинна.

Нельзя без негодования читать подобные «доводы» современных схоластов, третирующих светлый разум человечества, охаивающих его достижения. Сравнивая прошлое и будущее науки и религии, воочию убеждаешься в громадном усилении первой и ослаблении второй, вопиющей нелепости подобных обвинений в адрес науки. Да и сами церковники чувствуют это, стремясь угнаться за наукой, подладиться под нее.

Современный американский богослов Моррис пишет: «Совершенно невозможно верить в Библию как полное и буквальное слово божие и верить в теорию эволюции. Более того, почти так же невозможно верить в личного бога любого типа, если верить в эволюцию… Эволюция по самой своей природе является материалистической, это не что иное, как попытка объяснить биологические факты в понятиях законов природы, без обращения к идее сверхъестественного или святого». К таким же выводам приходят и некоторые служители русской православной церкви. Один из них прямо признал: «Если считать человека правнуком обезьяны, то мы должны отвергнуть повествуемое Моисеем падение первого человека. Если падения не было, то и восстановления человека в первобытное, чистое состояние… не нужно. Если восстановления не требуется, то и восстановитель явиться не мог, — а если так, то и вера христианская со всеми ее последствиями есть заблуждение, заблуждение же надо вырвать с корнем…».