Биологи, изучавшие бобров, устанавливали наличие у них семейных и общественных отношений, осознанных действий. Тот же П. Кропоткин писал: «У бобров, у ондатры и у некоторых других грызунов мы уже находим ту черту, которая также является отличительной чертой человеческих сообществ, а именно — работу сообща». Он же прямо утверждал, что «общество не было создано человеком; оно предшествовало человеку».

Исследователи обезьян, в свою очередь, приходили к выводам о наличии у своих подопытных речи, труда, сознания, отношений собственности. Можно понять благие намерения многих из этих ученых. Утверждая равенство животных и человека, они тем самым по-своему боролись с крайним противопоставлением их друг другу со стороны церковников. Подчеркивая сходство образа жизни животных и людей, они старались преодолеть предрассудки простых людей, их предубежденность против мысли о своем происхождении от них. Они как бы говорили им: посмотрите, животные не так уж глупы и низки по сравнению с вами, от них до нас всего один шаг.

И все же согласиться с этими учеными никак нельзя, ибо они по существу делают беспредметной всю проблему о происхождении человека. В самом деле, если человек не отличается от обезьян или даже от муравьев, если разница между людьми и ими чисто количественная (люди немного умнее, организованнее и т. д.), то зачем тогда ставить вопрос о нашем происхождении от них? Отождествление человека с животными крайне мешало выяснению действительного процесса происхождения человека и, кроме того, давало оружие в руки служителей культа для обвинения дарвинизма в аморальности, принижении достоинства человека и т. п.

Подобные утверждения противоречат и фактам, что обычно является главным показателем ложности любой теории. Рассмотрим поэтому подробнее действия и отношения животных и выясним, так ли уж они похожи на человеческие действия и отношения.

Установлено, что поведение животных обусловлено специфическими чертами их физического строения. Так, определенное строение тела пчелы определяет ее место и род деятельности в рое. Так, первые три дня молодая пчела почти не работает, а только чистит свою и соседние ячейки. На 4-й и 5-й дни она кормит медом молодые личинки, в последующие 6—10 дней кормит их уже своим «молочком», во вторую десятидневку выполняет различные функции по строительству сот и накоплению запасов пищи. К концу второй десятидневки она начинает нести «сторожевую службу» и примерно с 20-го дня, когда полностью заканчивается ее развитие, и до конца жизни (а она длится всего 30–35 дней) становится сборщицей или пыльцы или нектара.

То же самое видим у муравьев. Они, как и пчелы и некоторые другие насекомые, меняют род своей деятельности с возрастом. Молодой крошечный муравей становится нянькой-кормилицей. Позже он занимается уборкой — выносит из куч мусор, удаляет трупы, потом становится «строителем», «фуражиром» и т. д.

И у высших животных выполнение различных функций в стаде в основном определяется физическими и психическими свойствами его членов. Особи, обладающие большой физической силой, ловкостью и индивидуальным опытом, как правило, становятся вожаками, члены стада с развитыми органами чувств — сторожами.

Далее. Что заставляет пчел летать за нектаром, а бобра строить плотину? Прежде всего биологические потребности, т. е. потребности в пище, продолжении рода и т. д. Даже обезьяна, которая производит многочисленные действия с палками, гвоздями, проволоками и прочими бесполезными в обычной ее жизни предметами, действует под влиянием врожденного, так называемого исследовательского, рефлекса или других биологических потребностей. Пока есть они, животное действует. Как только они удовлетворены, активность его прекращается.

То же самое наблюдается у бобров, пчел, муравьев и других животных. Так, например, необходимость в создании запасов пищи и условий для развития личинок обусловливает постройку пчелами ячеек, которые, по выражению Маркса, своим совершенством могут затмить постройки некоторых архитекторов; те же биологические потребности в защите, создании запасов пищи и нормальных условий обитания заставляют бобров строить хатки, каналы и плотины, муравьев — сооружать свои кучи.

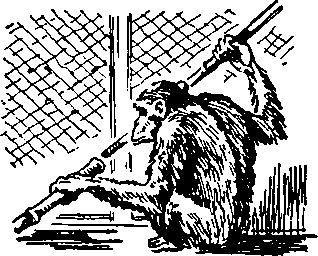

Шимпанзе умело подбирает палку нужной формы для открывания ящика с пищей

На первый взгляд может показаться, что все это относится и к людям. Ведь они тоже в конце концов животные и также нуждаются в пище, воде, защите от холода, хищников. Однако действия людей определяются прежде всего общественными, а потом уже биологическими потребностями. Именно первые заставляют человека трудиться, чтобы производить тот или иной продукт, необходимый прежде всего обществу. Ведь первобытный мастер изготовлял каменное орудие или копье не под действием своих потребностей в пище, безопасности, а в силу нужды первобытного коллектива в орудиях труда и оружии, без которых невозможна была совместная добыча пищи. Наоборот, первобытный мастер должен был отвлекаться от многих личных биологических потребностей. Больше того, общественные потребности могут заставить человека действовать вопреки его индивидуальным нуждам, в чем убеждают многочисленные случаи мужественного поведения индейцев и других первобытных народов в борьбе с захватчиками и силами природы, описанные учеными и писателями.

Шимпанзе может соединять две валки в одну, чтобы достать далеко лежащую приманку

Первобытные люди общими усилиями выполняли разнообразные работы, необходимые коллективу

Ничего подобного нет и не может быть у животных. Правда, и у них имеют место случаи «самопожертвования» родителей для спасения своих птенцов и детенышей, но они лишь подтверждают нашу, мысль, поскольку животные поступают так в силу тех же биологических потребностей, продолжения и сохранения рода, а не вопреки им.

Не только индивидуальная, но и совместная деятельность животных подчинена биологическим законам. Во-первых, они собираются в стада и действуют сообща только вследствие голода и других биологических нужд. Обезьяны не представляют в данном отношении исключения. Как только голод удовлетворен, их отношения внутри стада угасают, и оно вновь рассыпается на небольшие семейные группы, опять-таки объединяемые потребностями поддержания и продолжения рода. В этом они мало чем отличаются от пчел и муравьев. Во-вторых, большую роль в этих действиях играет инстинкт подражания. Опыты над обезьянами показали, что даже простое наблюдение за сложными действиями соседней обезьяны побуждает остальных обезьян овладевать этими же действиями. Понятно, что и в обычной жизни эта их особенность обусловливает, с одной стороны, легкость обучения молодняка и вообще сложный характер действий обезьян, а с другой стороны, то, что любая обезьяна может, и, как правило, выполняет все действия, на которые способны другие особи. Достаточно вожаку или другой какой-либо активной обезьяне броситься на врага или добычу, как и остальные члены стада бросаются вслед за ними.

Очень важно видеть и то, что животные, выполняя совместные операции, по существу, действуют самостоятельно, проделывая параллельно одни и те же действия. Тысячи муравьев добывают и стаскивают строительный материал, волокут его на вершину кучи и здесь бросают, непрерывно и равномерно наращивая конус. Каждый, не обращая внимания на других, занят своим делом, действует независимо. Лишь время от времени некоторые из них действуют сообща, втаскивая совместно особенно тяжелые для них ветки и т. п. То же самое мы видим в роях пчел, ос, шмелей. Аналогичная картина наблюдается и у других животных, в том числе и у млекопитающих. Так, у тех же бобров сообщества являются простой суммой семей и их членов, которые в меру своих сил выполняют одну и ту же работу, например, по постройке плотины.