При знакомстве с коллекцией поражает массивность пластин, орудия из пластин необычайно толстые, пластины изогнуты в профиль и конец часто направлен внутрь. Наиболее многочисленны остроконечники и острия, часто из достаточно крупных пластин, длиной до 10 см (рис. 67, 1, 4). Обработаны они чаще всего краевой ретушью, но имеются экземпляры с обработкой всей выпуклой дорсальной стороны. Представлена серия коротких (4,5–7 см длиной) остроконечников (или конвергентных скребел), а также орудии с более тупым концом, напоминающих по обработке килевидные скребки (рис. 67, 3, 6). Некоторые изделия напоминают лимасы. Значительную группу составляют пластины с высокими ретушированными краями — ножи и скребла, типологически не расчлененные (рис. 67, 2, 7) и более плоские пластины с ретушированными краями (рис. 67, 5, 14–16, 22), иногда мелкие и тщательно обработанные (рис. 67, 8, 9). Имеются скребла и из отщепов (рис. 67, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21). Представлены выемчатые и зубчатые орудия, единичные изделия с резцовым сколом, скребки (рис. 67, 11). «Наряду с широким распространением леваллуазской техники прослеживается и зарождение верхнепалеолитических приемов. Однако в целом индустрия Огзи-Кичика еще целиком находится в рамках развитого (позднего, но не финального) мустье» (Путеводитель…, 1977, с. 27).

Полностью принимая датировку, необходимо остановиться на вопросе так называемой «мезолитической примеси». В составе инвентаря привлекает внимание, хотя и немногочисленная, группа изделий, изготовленных из кремня хорошего качества. Она включает мелкие нуклеусы почти конической формы, мелкие пластинки, иногда правильной огранки, топкие острия, имеющие порой противолежащую, далеко заходящую ретушь, провертки, боковые резцы. Первоначальное предположение о переотложенности материала и в особенности полученная для «черепахового слоя» радиоуглеродная дата 15700±960 лет (ЛЕ-1050) позволили говорить, что кострища и культурные слои соответствуют мезолитической стоянке, а мустьерские изделия перенесены на площадку перед пещерой с более высоких уровней (Ранов В.А., Несмеянов С.А., 1973, с. 79).

Вместе с тем упоминается мнение В.П. Любина и Г.П. Григорьева, что изделия, выделенные как более поздние, могут встретиться и в мустьерской коллекции. Не оспаривая последнего утверждения, хотя разница двух, очень неравноценных количественно комплексов визуально ощутима и нет объяснения для даты, которая и для мезолита неприемлема, можно предложить еще один вариант решения огзикичикской загадки. Судя по стратиграфическим разрезам, мустьерцы жили на узкой площадке, прилепившейся к скале и имеющей крутопадающий к руслу лога склон. По этому склону могло происходить непрерывное сползание материала. К моменту прихода люден другой культуры мустьерский слой был обнажен. Взятый на анализ уголь к тому же, как отмечено, плохого качества, мог происходить из смешанных очагов. Изделия позднего времени, сползая по склону и по многочисленным ходам землеройных животных, могли внедриться в мустьерский слой. Естественно, что это предположение нуждается в строгом планиграфическом анализе всех культурных остатков.

Из пещерных памятников следует остановиться еще на гроте Обирахмат. Он находится в 100 км к северо-востоку от г. Ташкента в Чаткальском хребте Западного Тянь-Шаня. Ниша обширного грота, как и в Тешик-Таше, открыта на юг. По данным В.А. Ранова и С.А. Несмеянова (1973, с. 98), щебнистая толща, наполняющая грот и содержащая изделия финального мустье, соответствует концу позднеташкентской и самому началу голодностепной эпох.

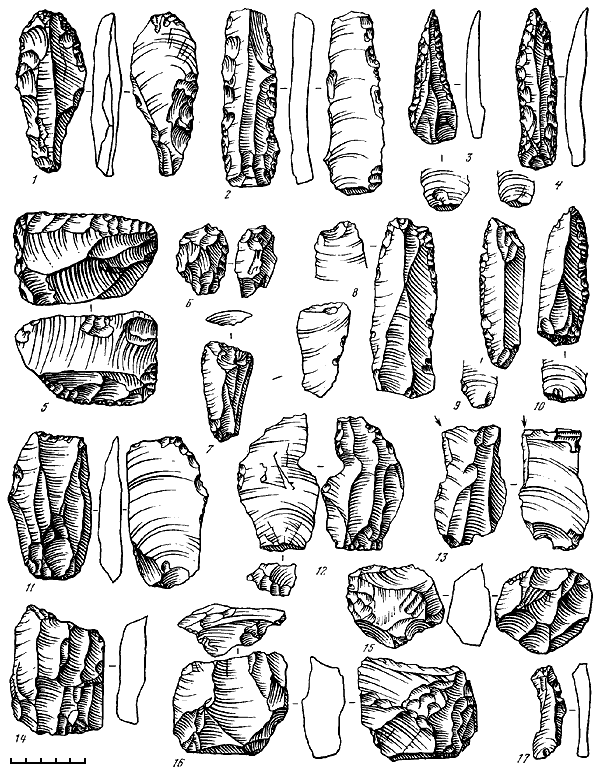

Памятник многослойный. Р.Х. Сулейманов выделяет в 10-метровой толще пещерных отложений 21 стратиграфический слой, между которыми нет стерильных прослоек (Сулейманов Р.Х., 1972). Пять нижних слоев и три верхних могут быть исключены из рассмотрения из-за малого количества и в ряде случаев смешанного материала. Сведений о количестве расщепленного камня и его распределении по слоям IV–XVI нет. Судя по описаниям и рисункам, нет и значительной разницы между формами нуклеусов и орудий для каждого слоя, поэтому описание каменного инвентаря может быть дано суммарно. Дисковидные нуклеусы единичны, иногда предельно сработаны (рис. 68, 6), встречаются нуклеусы леваллуазские (рис. 68, 15, 16), но подавляющее большинство составляют нуклеусы призматические (рис. 68, 14) (некоторые исследователи называют их леваллуазскими для получения пластин). В соответствии с ними наиболее многочисленная и характерная серия орудий — пластины длиной 7-10 см с ретушированными краями, иногда, особенно в верхних слоях, ретушь расположена по краю с вентральной стороны (рис. 68, 2, 9, 10). Иногда края сходятся, но Р.Х. Сулейманов предостерегает от признания таких изделий остроконечниками, хотя и типичные остроконечники тоже встречаются (рис. 68, 3, 4). По словам Р.Х. Сулейманова, характернейшими типами инвентаря Обирахмата, определяющими индивидуальный облик этой культуры, являются струги, скобели, резцы. Струги и скобели временами трудно типологически различимы — это пластины и отщепы с подтеской дистального, а иногда и проксимального конца с вентральной стороны (рис. 68, 7). Большую группу составляют комбинированные орудия (рис. 68, 1, 8, 11, 13), сочетающие элементы струга или скобеля с резцом или струга и скобеля. Среди скребел, наряду с очень выразительными орудиями (рис. 68, 5) встречаются грубые изделия из сработанных дисковидных нуклеусов или осколков с двусторонне обработанным краем, которые Р.Х. Сулейманов называет скреблами тешик-ташского типа. К числу таких скребел он относит и нуклеус, представленный на рис. 68, 15. Немногочисленны ножи из отщепов (рис. 68, 12), выемчато-зубчатые орудия, концевые скребки (рис. 68, 17). Можно согласиться с Р.Х. Сулеймановым, что выросшая на основе инвентаря тешик-ташского типа индустрия Обирахмата включает позднепалеолитические элементы.

Рис. 68. Грот Обирахмат. По Р.Х. Сулейманову.

1, 8, 11, 13 — комбинированные орудия; 2, 9, 10 — пластины с ретушью; 3, 4 — остроконечники; 5 — скребло; 6, 14–16 — нуклеусы; 7 — струг; 12 — нож; 17 — концевой скребок.

Подвергнутый анализу костный материал из Обирахмата дал следующие определения абсолютного возраста по неравновесному урану: 125±16 тыс. лет и 44±1 тыс. лет (Чердынцев В.В., 1969, с. 290). На основании радиоуглеродных датировок развитого мустье на Ближнем и Среднем Востоке вторая дата представляется близкой к действительности (Ранов В.А. и др., 1976, с. 16–17).

Из памятников открытого типа в Южном Таджикистане в долине р. Вахт важное значение имеют два, по-видимому, сходных между собой: Кара-Бура и Ак-Джар. Возвышенность Кара-Бура у пос. Джиликуль представляет собой серию останцов пятой террасы левого берега Вахша. Останцы сложены песчаниками и глинами кулябской свиты, перекрытыми мощной толщей галечника. Основная масса каменных изделий встречена в галечных шлейфах на склонах останцов и находится в переотложенном состоянии, хотя, как полагают, изделия перенесены на небольшое расстояние. Ряд геологов и археологов, в том числе С.А. Несмеянов и А.П. Окладников, считают галечники, содержащие мустьерские материалы, древним аллювием Вахша, который накапливается в конце илякского этапа, вероятно, одновременно с изготовлением орудий. Эту датировку склонен признать и В.А. Ранов, полагающий, однако, что имеет право на существование мнение об элювиально-пролювиальном характере галечников (Ранов В.А., 1965, с. 53–54; Ранов В.А., Несмеянов С.А., 1973, с. 74–75).

В.А. Ранов отмечает три главные особенности каменного инвентаря Кара-Буры, которые делают его уникальным для палеолита Средней Азии: а) нелеваллуазский характер скалывания, б) мустьерский характер обработки орудий, в) наличие большого числа галечных орудий, что сближает Кара-Буру с соанской и другими галечными культурами. Изучено свыше 5000 изделий, большую половину которых составляют мелкие заготовки длиной до 5 см, что в общем несвойственно среднеазиатскому мустье. Среди нуклеусов преобладают дисковидные односторонние (рис. 69, 11), значительно меньше протопризматических и дисковидных двусторонних. Нуклеусов леваллуа не отмечено, но имеются леваллуазские отщепы (рис. 69, 12). Орудий немного. Остроконечники отличаются тщательной обработкой (рис. 69, 1, 2, 5, 8), настоящих скребел мало (рис. 69, 6, 7, 10, 14, 15), широко представлены скребловидные орудия — пластины и отщепы с частичной краевой ретушью. Галечные орудия — чопперы и особенно чоппинги (рис. 69, 9, 13) — наиболее многочисленная категория (Ранов В.А., Несмеянов С.А., 1973, с. 16–17).