Фрагмент плана к статье Пеле

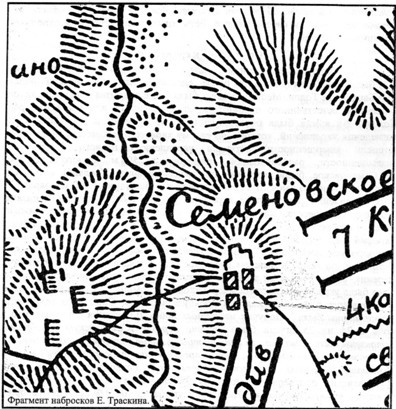

Видимо, в ходе боя эти укрепления были настолько разрушены, что их следы стали неотличимы от развалин деревни; по этой причине их не видно на карте Пресса, Шеврие и Реньо, снятой в сентябре того же года. Современники называли их весьма неопределенно: шанцы, эполементы, батарея, редут. Изображения их на позднейших картах (в книгах Водонкура, Миллера, Редера, Пеле, Шрекенштейна) весьма условны и произвольны, а на отечественных картах - просто отсутствуют; ничего не говорится о них ни в общих трудах, ни в специальных исследованиях[5]. Можно предположить, что эти укрепления изображены на кроках подпоручика Траскина, снятых 25 августа, к северу от деревни (там же они изображены и на карте Шамбрэ). Правда, за ними не изображено орудий, как это сделано для всех прочих укреплений на поле боя. Но расположение их "лицом на запад" вполне понятно: центральный редут в то время не был еще возведен, и корпус Н.Н.Раеского развернут также фронтом на р.Колочь, опираясь левым крылом на эти укрепления у деревни. К началу сражения левее разрушенной деревни занимала позицию 31-я батарейная рота подполковника П.В.Апушкина, а правее ее стояли шесть орудий из 1-й батарейной роты полковника В.А.Глухова. Развалины Семеневской занимала 2-я гренадерская дивизия, справа от нее выстроились полки 4-го кавалерийского корпуса, при которых находилась 8-я конно- артиллерийская рота подполковника З.С.Шушерина. Юго-восточнее деревни располагалась 2-я кирасирская дивизия[6].

Какие же войска, по мысли императора французов, должны были действовать на этом участке сражения? В диспозиции от 6 сентября точно указаны задачи войск Богарнэ (взять Бородино и атаковать редут), Даву (овладеть правым укреплением) и Понятовского (направиться на деревню в лесу). Задача же группировки маршала Нея здесь не указана, хотя состав ее уже был определен (что видно из инструкций, данных Даву и Мюрату) В диспозиции лишь указано, что начальник артиллерии 3-го корпуса генерал Л.Ф.Фуше должен вести огонь по левому укреплению. В рапорте от 9 сентября Ней пишет, что утром 7-го он получил от Бертье инструкции, которые требовали,

"чтобы с 3-м корпусом и 8-м ... я составил

центр баталии,

прислонив мой правый фланг к 1-му корпусу, а мой левый - к 4-му. Я имел также в своей диспозиции 2 корпус резервной кавалерии".

Как видим, направление атаки указано здесь весьма приблизительно, и его более точное определение зависит от учета задач, возложенных на соседей Нея по фронту. Чтобы поддержать связь с Богарнэ, маршалу было необходимо занять часть леса в районе слияния ручьев Каменки и Семеновского, вытеснив оттуда русских егерей. Из двух дивизий Даву 5-я имела задачу захватить правый редут, то есть южную флешь (люнет), а 4-я - прикрыть это движение со стороны леса, оттесняя русских егерей. Таким образом, атака северного люнета также возлагалась на войска Нея. (Подчеркнем, что третьего укрепления - флеши - французы еще не видели). Косвенно это можно подтвердить размещением французской артиллерии на данной позиции. В течение ночи здесь были построены две позиционные батареи, каждая на 24 орудия, которые должны были вести огонь по двум противостоящим им русским батареям. При этом правая батарея, занятая орудиями гвардейской артиллерии (батарея Сорбье), находилась дальше от деревни и вела огонь по южному русскому укреплению вместе с артиллерией 1-го корпуса. Вторая же батарея, расположенная к северо-западу от первой,

возле которой

размещался с 16 гаубицами генерал Фуше, должна была обстреливать левый редут, то есть северный люнет

[7]. Сказанное позволяет нам заключить, что войска Нея должны были атаковать на участке от слияния двух упомянутых ручьев до северного люнета, в дальнейшем в сферу их действия должна была попасть и деревня Семёновское.

Можно ли говорить, что группа Нея наносила

главный удар?

Ответ на этот вопрос зависит, прежде всего от соотношения численности каждой из четырех действовавших здесь "атакующих колонн". По нашим подсчетам, "колонна" Даву, с учетом кавалерии его собственного корпуса и 1-го корпуса резервной кавалерии, насчитывала 13тыс.чел. пехоты и 6 тыс.чел. кавалерии, всего 19 тыс.чел. Войска Богарнэ, выдвинутые против центрального редута, включали 21 тыс. пехотинцев и 4 тыс. кавалеристов, всего 25 тыс.чел. Группировка Нея, с учетом корпуса Монбрена и легкой кавалерии 3 и 8 корпусов, имела 17 тысяч пехотинцев и 8 тысяч кавалеристов, всего 25 тыс.чел. Корпус Понятовского, совершавший обходной маневр, насчитывал всего 10 тыс.чел. Как видим, три главные атакующие группировки не сильно отличались между собой по численности. Тот факт, что группа Нея должна была отчасти наступать между двумя главными опорными пунктами русских, еще не гарантировал успешного прорыва, так как эта местность простреливалась с обеих сторон. Можно сказать, что император наносил свой главный удар на всем пространстве от р.Колочь до Утицкого леса. Здесь он сосредоточил до 90% своих войск, оставив на северном берегу лишь прикрытие. Все наступающие здесь "колонны" должны были двигаться "на одной высоте", одной линией, то есть единым фронтом, прижимая русских к Новой Смоленской дороге. Действия этих группировок были тесно взаимосвязаны, и задержка в продвижении какой-либо одной из них вызывала остановку соседей по фронту. Приказ императора гласил, что движение всех корпусов

"должно быть исполнено в порядке и методично, сохраняя по возможности войска в резерве".

Не имея возможности обозреть позиции русских во всю их глубину, а следовательно, не зная расположения их резервов, император не мог заранее детализировать план своего наступления и предполагал развивать его в зависимости от обстановки и поведения противника. В том же приказе он писал:

"Начав таким образом сражение, приказы будут даны сообразно с действиями неприятеля".

Главное было ввязаться в бой...

Начало сражения

Ранним утром 7 сентября ожили биваки обеих армий, противники готовились к решительной схватке. Согласно обычаю, заведенному Наполеоном, солдаты "Великой армии" облачались в парадную униформу. В 3 часа 30 минут император прибыл к Шевардинскому редуту, где отдал последние распоряжения перед сражением. Войска занимают исходные рубежи. На правом фланге в лесу выстраивается дивизия Компана, позади нее между лесом и редутом - дивизия Дессе; еще дальше слева, на высоте редута, развертывается дивизия Фриана. К северу от редута выстроилась гвардия, а слева от нее - дивизия Клапареда (Висленский легион). По словам штабного полковника Ж.Ж.Пеле,

"дивизии Фриана и Клапареда, расположенные перед гвардией, были предназначены для исправления ошибок, допущенных во время сражения и для принятия мер против непредвиденных случайностей".

Корпус Нея выстраивался в центре, имея позади себя вестфальский корпус

[8].

К югу от Шевардинского редута развертывались 1, 2 и 4 кавалерийские корпуса. Командир саксонского полка Гар дю Кор А.Ф.Лейссер вспоминал:

"Здесь в необозримых боевых порядках развернулась кавалерия; впереди тяжелой кавалерии стояча линия, состоявшая из прекрасных польских уланских полков (дивизия Рожнецкого - А.П.),

а справа рядом

со мной стояли французские карабинеры.

Они являли собой импозантное зрелище. Гигантские люди и лошади, античные шлемы с красными плюмажами и султанами, двойные кирасы из желтой латуни. Воистину, вряд ли можно увидеть более прекрасных, отборных, грозных кавалеристов". По словам саксонцев, они оставались на этой позиции с 6 до 7 час. утра. Примерно в 6.30 перед корпусом появился генерал В.Н.Латур-Мобур. Саксонцы были поражены, как изменился облик их командира.

"Не только великолепная парадная форма, в которой он явился вместе со своей свитой, вызвала это изумление, но также его лицо, осанка и все его поведение совершенно изменились по сравнению с прежним. Юношей явился он перед нашим фронтом, и одного его пламенного взора, безо всяких лишних слов, было достаточно, чтобы воодушевить всех стать похожим на него". Латур-Мобур стал очень похож на Мюрата, возможно, в силу своей природной живости[9].