В ходе продолжавшихся испытаний установили, что при начальной температуре воды во всех четырех котлах 125 °C, пары в них до давления 14 атм были подняты за 2 ч 45 мин. Угля на этот опыт израсходовано 2 т.

Оставив на усмотрение начальства вопрос о допустимости проведенных подкреплений цилиндров и об опоздании готовности и ограничившись испытанием “в техническим отношении” условий контракта и спецификаций, комиссия признала корабль заслуживающим приема в казну.

До прибытия в Кронштадт 29 сентября 1897 г. провели в море испытания вооружения и 23 октября кончили кампанию. В числе привычных послесдаточкых усовершенствований занялись устройством привода к двум люкам в котельном кожухе. Его для ускорения локализации прорыва пара в случае аварии, предложил состоявший на корабле в 1896–1899 гг. в должности старшего судового механика (так. строго говоря, именовалась эта должность), имевший "звание” старшего инженер-механика И.И. Парфенов (1862-?). За зиму МТК, изучив документы о приеме корабля, пришел к выводу о необходимости последующей, в случае увеличения трещин замены сомнительных ЦНД и ЦСД. На этих условиях Управляющий Морским министерством разрешил принять корабль в казну. Летом и осенью "Абрек” входил в состав, проводившей тогда особенно интенсивные плавания и учения, Практической эскадры Балтийского моря под командованием контр- адмирала С.О. Макарова.

Подчеркивая роль миноносцев, адмирал поднимал свой флаг на присоединившимся к эскадре 29-уз “Соколе”, приучая все миноносцы к активной деятельности. “Абрек" был лидером отряда номерных миноносцев, участвовал в торпедных стрельбах, выполнял роль истребителя миноносцев (их малые скорости делали это возможным), разведчика в море и у батарей противника, крейсера в составе эскадры. Из обширных уроков военной науки, преподанной кораблю в эскадре С.О. Макарова, всем запомнились плавания ночью без огней, окраска всех кораблей в серый защитный цвет, поиск всплывших торпед паровым катером, опыты применения мачтового семафора и применение фотографии в целях разведки и много другое из того, что кораблям требовалось уметь делать во время боевых действий.

Опыт напряженный боевой учебы и, предстоявшая кораблю океанская служба подсказали командиру Протасьеву инициативу об установке на корабле скуловых килей для уменьшения качки, но у бюрократии необходимость новых работ энтузиазма не вызывала и полезное усовершенствование осталось неосуществленным.

С ноября корабль зимовал в Лнбаве, а 29 апреля 1899 г. пришел в Або для замены цилиндров. Испытывая трудности со сдачей двух первых отечественных “Соколов” (“Коршун” и "Кречет”), па которых никак не удавалось нефтяное отопление, завод затянул работы и на “Абреке”. В этой обстановке не могло быть и речи о запоздало предложенной командиром установке скуловых килей для уменьшения качки. Испытания с новыми цилиндрами провели только 24 августа и ограничились двухчасовым пробегом со скоростью 18 уз.

Полного хода не добивались, по-видимому, из опасений, что устранение неполадок, которые при этом могут обнаружиться, задержат отправление корабля в заграничное плавание. 18,5-уз скорость и была записана как последняя из достигнутых "в последнем плавании”. В Секретном приложении к Судовому списку 1901 г., приемной значилась 21,2 уз скорость (испытания 1897 г.), в Судовом списке 1904 г. значилась скорость 21 уз, а в сводных таблицах дальности плавания, составленных в МТК в 1907 г., для "Абрека” была указана скорость 20 уз. Там же — вот еще очередная историческая аномалия — для "Лейтенанта Ильина” была вписана скорость 16 уз. Эта скорость была достигнута "в последнем плавании” в 1895 г. Приемный по Секретному приложению считалась 18,5-уз скорость, контрактной — 22 уз. Для “Посадника” в Секретном приложении скорость "в последнем плавании” в 1901 г. составляла 19 уз, приемная 21-уз, контрактная — 22 уз. Соответствующие скорости в том же приложении в плавании в 1901 г. составляли для “Капитана Сакена” — 14,3 уз; “Казарского” — 16,75 уз; Гридня" — 18,5 уз. На фоне этих сведений "Абрек” со своей приемной скоростью 21,2 уз и контрактной 21 уз выглядел вполне удачным кораблем.

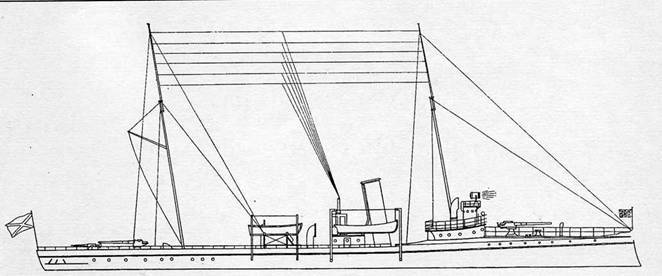

Проект перевооружения посыльного судна “Абрек”. 1917 г.

Выйдя 7 сентября 1899 г. на присоединение к эскадре Средиземного моря, "Абрек" прибыл в Пирей 30 октября 1899 г. В пути при весьма неспокойной погоде корабль по донесению командира "прекрасно держался против очень свежего ветра и громадной волны, мало терял ход". Машины в продолжении всего пути 14–15 уз скоростью (155–160 об- \мин) работали безукоризненно. Котлы в пути успевали чистить через 12 ч. Хуже было с качкой, размахи которой достигали 42° и оказались столь стремительными, что в трюме не выдержали крепления горловин цистерны пресной воды. Не раз, наверное, приходилось на "Абреке” вспоминать равнодушие и нерадивость власти, отклонившей предложение командира об установке на корабле скуловых килей. Теперь же, в предвидении долгой средиземноморской службы, а, может быть и похода в Тихий океан, приходилось полагаться на собственные силы и средства.

Надо было позаботиться о перераспределении тяжестей, балластировке и дифферентовке корабля, о строжайшем надзоре за всеми креплениями имущества и техники. И на корабле к этим плаваниям готовились, надо думать, со всеми вдумчивостью и вниманием.

Глава II В составе флота

Малые крейсера Черного моря

Не слишком малые и не очень большие, достаточно мореходные (для местных условий) и относительно скоростные, минные крейсера при всех их относительно скромных характеристиках оказались кораблями неоценимо полезными. Судьба и воля начальства распределили эти девять кораблей по основным театрам действия русского флота, и в каждом из них они сыграли разные роли, далеко выходившие за рамки их первоначального назначения.

“Капитан Сакен”, “Казарский” и “Гридеиь” вплоть до начала XX в. составляли основное ядро минных сил Черноморского флота. Как и в Германии они были дивизионерами для имевшихся в составе флота малых миноносцев, служили в качестве их лидеров и кораблей обеспечения в походах. Сверх того при наличии единственно в Черном море и далеко не скоростного (14 уз) крейсера “Память Меркурия", минные крейсера постоянно несли крейсерскую, посыльную и дозорную службы. В полной мере испытывали они и тяжесть специфики Черноморского театра.

По-океански обширно раскинулись просторы моря с двухтысячеметровыми глубинами, угрожающе подступавшими с двухтысячеверстной береговой полосе юга России. Беспощадно жестокими были рождавшиеся на этих просторах и воспетые в картинах И. Айвазовского осенние и зимние штормы. Непрерывность навигации, свободной от ледовой сезонности, лишала флот того отдыха от плаваний, которым отличались условия Балтийского моря. Труднее приходилось людям и кораблям под палящими лучами солнца, заставлявшими забыть о курортной неге окружавшей их крымской природы. “Край гордой красоты”, как именовали черноморское побережье Кавказа, подстерегал корабли и людей особой свирепостью и коварством Новороссийской бухты, переменчивостью климата и погоды, которые вызывал главный кавказский хребет.

К постоянной боеготовности и неожиданностям мировой и ближневосточной политики побуждала и не снимавшаяся в продолжении двух веков главная стратегическая задача Черноморского флота — вернуть стране свободу прохода через турецкие проливы. Бывали критические моменты, когда флот, оставаясь в кампании в зимнее время, был близок к боевому походу курсом на Босфор. Готовясь к этому часу “Ч”, флот почти каждый год проводил учения и маневры высадкой сухопутного десанта.

Завесу тайны этой подготовки, о которой не упоминалось даже в "Отчетах по Морскому министерству”, приоткрыл в своих мемуарах Г.Ф. Цывинский (“50 лет в императорском флоте”, Рига, 1928, с. 143–154). План в разных вариантах предусматривал доставку к месту высадки тяжелых орудий (до 100 мортир “особого запаса”) и атаку миноносцев против английского флота, который, как ожидалось, мог войти в Босфор, чтобы помешать русской высадке. Понятно, что минные крейсера как лидеры и конвоиры миноносцев должны были играть на флоте особую роль.