25. Творчество. Эта тема проходит здесь в четырех быстрых поворотах: влечение души к богу («кредо») — творящий бог — творящий поэт (Гете, Рильке) — творящий человек, ибо тот, кто рождает, тоже творит, но заведомо с недостаточными средствами, «в ломоту жатв», в поте лица своего есть хлеб свой. Отсюда — естественная реминисценция темы «бесхлебья» («неумолотом» и т. д.), а затем рубеж: «землеотлучение», утрата потребности в земных благах; и «Пятый воздух — звук», тема следующего отрывка. Отрывок VII — это приближение к концу небес, к тверди небесной, которая окружена «гудким» воздухом, как твердь земная — «густым». Эта твердь — граница бога; этот предпоследний воздух — место соприкосновения бога и мира, то есть место творчества. Тема творчества (шире — деятельности) становится здесь из вспомогательной — основной; гудение — это атрибут творчества в самом символичном его проявлении, в песне.

26. Лира. Проявления творческой деятельности в отрывке VII перечислены так: «чувство — дело — песня — борьба — созидание — опять борьба — воскресение или смерть». Гуд чувства — это стук сердца («голубиных грудок гром») и ощущение горя и радости («горя нового, спасиба царского»). Гуд дела — это борьба со стихией («порубки», «жесть под градом»), физический труд («глыба в деле»), духовный труд («клад в песне»). Гуд песни перерастает в гуд божественного слова («гудью Вьюго-Богослова» — намек на прозвище апостола Иоанна «Воанергес, сын громов», от Марка 3, 17). Характерна последовательность образов исходящего звука: «грудью певчей — небосвода нёбом — лоном лиро-черепахи», грудь — рот — орудие. Гуд борьбы — это «Дон в битву» (достойная борьба для Цветаевой, как всегда, — не та, что за правое дело, а та, что за обреченное дело), «плаха в жатву» (видимо, та жатва, где «снопы стелют головами… на тоце живот кладут, веют душу от тела» ср., впрочем, «ломоту жатв» в отр. VI). И, наконец, центральное место ряда, гуд созидания, где духовный труд превращается в физический: так творится [божьим словом] мир земной природы («пласты и зыби»), так творится [Амфионовой лиро-черепахой] град человеческого общества (семивратные «Фивы нерукотворные»). Это место выделено четверной анафорой «Семь…», сбоем рифмовки с перекрестной на парную и необычным для лаконизма этой поэмы двукратным повторением одного и того же («Раз основа лиры — семь, основа мира — лирика…»). Семь струн творящей лиры, несомненно, параллельны здесь семи небесам цветаевского космоса.

27. Тяга. До этого места речь шла о творчестве как о духе, воплощающемся в материи, — о движении от бога в мир. Теперь Цветаева возвращается к основной теме — вознесению, развоплощению, движению от мира в бога. Перелом — на словах «О, еще в котельной тела — [душа] легче пуха!» (последние слова взяты в кавычки не как прямая речь, а во избежание двусмысленности «тела легче пуха»). Затем следует подхват «Архимедова» образа из отр. V: «Старая потеря тела через ухо» — там душа возносилась, выталкиваемая влагою нижнего воздуха, здесь, по другую сторону цедкого фильтра пустоты, — притягиваемая звучанием верхнего воздуха. Речь идет именно о звучании, гудении, а не о членораздельном слове: «буквы» — это тело, «звук/слух» — это дух, первые принадлежат «веку», второй — «вечности». (Ср. о словаре и звуке, «звук — штоком, флагом — дух» в «Крысолове».) Переход от отталкивания к притягиванию означает, что конец пути, притягательный предел уже близок: «преднота сна, предзноб блаженства». Перед тем как назвать этот предел, еще раз проходит «гуд борьбы»: «бури», «голод» (вспомним «бесхлебье»), «падучка». И наконец — цель названа: это воскресение, смертью-смерть-попрание («А не гудче разве только гроба в Пасху…»). Но перед этим последним блаженством проходит последнее страдание —

28. Перебой. Он начинается словами «И гудче гудкого…»: как смертью смерть, так уничтожается и гудом гуд, высший предел гуда есть отсутствие гуда. Гуд есть воздух («пятый»), отсутствие гуда есть «лучше — воздуха»: здесь, на их рубеже, начинается чередование их, паузы одного в другом. Слово «паузами» повторяется, учащаясь, шесть раз, причем «ау» произносится как дифтонг, резкая аномалия в русской фонетической системе. Ритм меняется (на середине строки!) на 3-иктный логаэд, причем в 13 из 21 строк одно из ударений пропущено, что тоже воспринимается как аномалия. Этим создается почти физическое ощущение удушья, «полуостановок вздоха»: «кончен воздух». Синтаксически это подчеркнуто, резким обрывом фразы на «Ох!»; лексически — накоплением параллелизмов на «полу» (нейтральное «полустанками» — негативное «полуостановками») и на «пере» (позитивное «передышками», нейтральное «пересадками», негативное «перерывами, перерубами»); тематически — сперва эвфемистическим «не скажу, чтоб сладкими паузами», потом образным «мытарства рыбного паузами» (человек без воздуха как рыба без воды; ср. форель в отр. V), и наконец, прямым называнием: «паузами — ложь, раз спазмами вздоха…»

29. Переход. Этот «конец воздуха» осмысляется как переход из воздушного в завоздушное пространство; порог между ними — твердь. (В воздушном пространстве земля оставалась центром, окруженным семью слоями воздуха, в завоздушном отсчет от земли кончается — «землеотсечение»! — и остается только бог.) Отсюда — «транспортные» образы: «движче движкого… паровика за мучкою… [реминисценция „бесхлебья“ и мешочнического „времечка осадного… в Москве“] пересадками с местного в межпространственный… полустанками… паров на убыли паузами…» (ср. «пере-езд!» и остальные «пере» флейты «Крысолова», ведущей в смерть). Это переход от дыхания к не-дыханию, от «хлеба единого» («мучки» с намеком на омоним «мучение») к «слову из уст божьих» («лучшего из мановений божеских»). Итог подводится оксюмороном «дыра бездонная легкого, пораженного вечностью» (ср. отр. IV «исследуйте слизь», отр. VII «оставьте буквы веку»). Это причащение вечности и есть воскресение, финал отр. VII; но «не все ее — так», не все преодолевают этот фильтр последней муки: «иные [здесь встречают] — смерть», а не смертью-смерть-попрание. Это — остановка; что будет дальше — неясно.

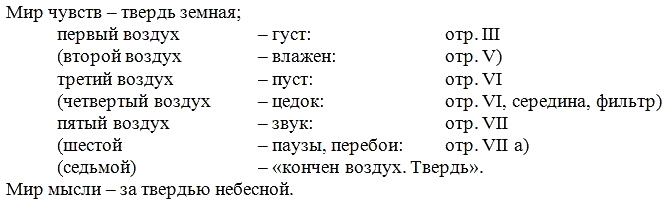

30. Семь небес. Оглядываясь на пройденный путь, можно, наконец, приблизительно разметить последовательность семи воздухов = семи небес в космосе Цветаевой (в скобках — предположительное):

31. Бог. В «Новогоднем» было сказано: «не один ведь рай, за ним другой ведь рай?» и «не один ведь Бог, над ним другой ведь Бог?» Здесь за твердью начинается именно такой бог, именно такое движение в бесконечность: «храм нагонит шпиль», «шпиль нагонит смысл», и обрыв на полустишии и многоточии. Вспомним в ст. «Бог»: «храмы людям отдав — взвился», «его не приучите к пребыванью и участи», «ибо бег он и движется» и т. д. Иными словами, бог цветаевской теологии противоположен христианскому (Цветаева сказала бы: церковному) богу: последний — абсолютное бытие, где нет времени, движения, изменения; цветаевский — абсолютное становление, движение, изменение, ускользание. (Так же изображалась и Артемида в «Федре» — «в опережающем тело беге».) Если церковный бог — Сущий, то цветаевский — не-сущий: первый — бесконечная статика, второй — бесконечная динамика. Цветаевского бога хочется назвать «гераклитовским богом» (Гераклит был не чужим Цветаевой хотя бы потому, что его когда-то переводил Нилендер, первая ее любовь, и гераклитовский фр. 52 «вечность — дитя, играющее в шашки» едва ли не откликается в «ведь шахматные же пешки, и кто-то играет в нас» и «еще говорила гора, что демон шутит, что замысла нет в игре»).

32. Мысль. От бесконечной динамики — вторая черта цветаевского бога — его интеллектуалистичность. Чувства неспособны охватить бесконечность, мысль способна; чувства неспособны меняться бесконечно, мысль же есть именно бесконечное движение. Поэтому в ст. «Бог» сказано: «в чувств оседлой распутице он — седой ледоход», а в поэме: «не в день, а исподволь Бог [сквозит?] сквозь дичь и глушь чувств». Начиналась поэма оголением души от «прослойки» чувств (отр. I), а «державой» бога оказывались «мыслители» (отр. II); кончается поэма оголением мысли от души, «царство душ» остается по сю сторону тверди, а по ту — «полное владычество лба», голова с Гермесовыми крыльями, несущими в бесконечность. Голова сбрасывает плечи, как шпиль сбрасывает храм («Бог из церквей воскрес!..») «дням», «веку» (отр. VII), а сам стрелою из лука (готической арки?) летит в вечность. (Не настаивая, можно напомнить гераклитовский каламбур фр. 48 «луку имя жизнь, а дело его смерть» и фр. 51 со сближением «лука и лиры».) Соответственно, начинается отрывок VIII резким переосмыслением всего предыдущего: был апофеоз «гуда» творческой Амфионовой лиры, теперь это «музыка надсадная», из которой выносит лук; была тоска задыхающегося по воздуху — теперь это «вздох, всегда вотще»; была радость, что дух вырывается из «каменного мешка» плоти — теперь радость, что мысль вырывается из «газового мешка» духа; было «землеотсечение» — теперь («как отсечь!») это отсечение мысли — головы от «тормозов» и плоти и духа.