Напомним, какова последовательность операций при построении теоретической «языковой» (вероятностной) модели стиха по Б. Томашевскому — А. Колмогорову. Исходными данными служат (1) «ритмический словарь», рассчитанный по художественной прозе данного языка и показывающий, какую часть всего словаря писателя составляют слова 1-сложные, 2-сложные с ударением на 1-м слоге, 2-сложные с ударением на 2-м слоге и т. д., т. е. какова вероятность появления в тексте каждого ритмического типа слов; (2) полный список всех словосочетаний, возможных в данном стихотворном размере, т. е. всех его ритмических вариаций (с различным расположением ударений) и для каждой из них — всех словораздельных вариаций (с различным расположением словоразделов). Далее (3) для каждого из этих словосочетаний производится перемножение вероятностей входящих в него ритмических типов слов: это дает вероятность появления в тексте данного словосочетания в целом. Далее (4) все полученные произведения складываются: это дает общую вероятность случайного появления в прозаическом тексте «самородной» строки нашего размера. И наконец, (5) в процентах от этой общей суммы мы определяем долю каждого слагаемого или группы слагаемых (все словосочетания с ударением на таком-то слоге, со словоразделом после такого-то слога и т. п.). Это и будут теоретические частоты данных стиховых форм нашего размера. С ними сравниваются действительные частоты этих форм в изучаемом стихе: если показатели сходятся, стало быть, данная форма для поэтов безразлична, и употребительность ее определяется только особенностями языка; если показатели расходятся, стало быть, данная форма поэтами предпочитается или избегается, и перед нами — специфическая тенденция стиха, подлежащая изучению.

Таким образом, начинать исследование стиха приходится с расчета, во-первых, ритмического словаря прозы и, во-вторых, перечня всех словосочетаний, возможных в данном размере.

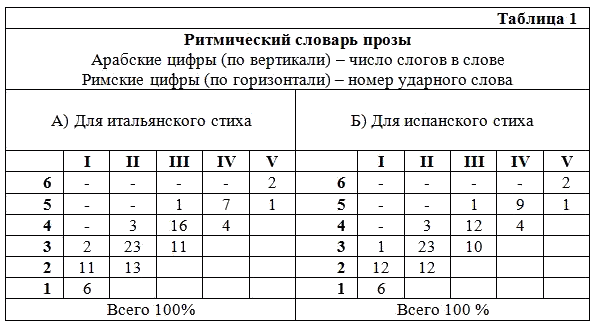

2. Результаты подсчетов состава ритмического словаря итальянской и испанской прозы (в 0,01) приведены в табл. 1. Для итальянской прозы подсчет делался по 2000 фонетических слов из 10 прозаиков разных веков (Боккаччо, Саккетти, Банделло, Граццини, Гоцци, Альфьери, Пеллико, Кардуччи, Верга, Д’Аннунцио) по 200 слов из каждого. Все данные по отдельным выборкам оказались очень близкими. Любопытно, что контрольный подсчет по прозе Данте — первая 1000 слов «Новой жизни» — дал несколько иные цифры: средняя длина слова у Данте 3,19 слога вместо 3,11, а процент женских окончаний 63 вместо 59. Может быть, Данте в своей прозе избегал элизий? Но при дальнейших перемножениях частот для построения модели эта разница исходного материала сглаживается, и модель стиха, построенная по «Новой жизни», почти не отличается от модели, построенной по 10 прозаикам (поэтому мы ее здесь не приводим). Для испанской прозы подсчет делался по 1000 слов из «Дон Кихота» (ч. 1, гл. 8). Для русской прозы были взяты данные по 10 000 слов советской прозы, которыми мы пользовались ранее (Гаспаров, 1974, с. 80–82).

Принципы тонирования итальянского текста (и в стихах, и в прозе) еще недостаточно установлены: итальянские исследователи склонны все двойственные слова считать ударными, иноязычные исследователи — безударными (ср. табл. 7, сопоставляющую показатели ударности в 1-й песне «Ада» по Bertinetto, 1973 и Kuryłowicz, 1975). Мы старались держаться середины. Безударными мы считали односложные и двусложные артикли, предлоги, союзы, личные местоимения перед глаголами, вспомогательные глаголы и притяжательные местоимения единственного числа (последние категории — только при прямом порядке и контактном расположении слов: la mia dónna с одним ударением, la dónna mia с двумя). В целом наши данные по ударности скорее занижены, чем завышены: вероятно, двухсложные предлоги тоже следовало бы считать ударными (ср. стих Мандзони Tornar che dópo la vittoria, innanzi…, где на dópo приходится опорное ритмическое ударение). Несомненно, все эти цифры еще не раз будут пересчитываться и уточняться; но для начала этими подсчетами можно удовлетвориться, так как они по крайней мере делались единообразно, и поэтому все нижеприводимые результаты взаимно сопоставимы.

Принципы трактовки словоразделов в итальянском тексте тоже недостаточно установлены: при столкновении гласных на стыке слов («элизия» или «синалефа») в одной манере чтения первая из двух гласных не произносится: в другой — произносятся обе: Tant(o) è amara, che рос(о) è più morte… (Данте). Для простоты учета и сопоставимости результатов мы строго следовали «скандирующему» чтению и усекали в таких сочетаниях первый из двух гласных (а если он был ударным, то второй) как в стихах, так и в прозе. Редкие сомнительные случаи, когда в одном стихе из двух столкновений гласных одно должно произноситься с элизией, а другое — с зиянием, интерпретировались так, чтобы по возможности не нарушать ритма стиха (т. е. обязательных ударений на 4-й или 6-й позиции, — ср. Elwert, 1968, с. 64). Очень интересен вопрос, случайным или не случайным является распределение элизий по слоговым позициям стиха; но останавливаться на этом мы не имеем возможности[6].

3. Составление перечня всех словосочетаний, возможных в итальянском 11-сложнике, — проблема гораздо более сложная. Решение ее зависит от того определения ритма 11-сложника, которое будет принято за основу.

Определение итальянского 11-сложника, которое можно вывести из существующих работ, приблизительно таково: это — (А) силлабический стих из 11 слогов с обязательным ударением на 10-м слоге, (Б) а также на 4- и/или 6-м слоге, (В) и — по крайней мере с XVI в, — с запретом самостоятельного (т. е. несмежного, окруженного безударными слогами) ударения на 7-м слоге.

Ясно, что три части этого определения налагают на ритм 11-сложника все более строгие ограничения: формулировка (А) соответствует чисто-силлабическому стиху, формулировки (Б) и (В) — силлабическому стиху с нарастающими элементами силлабо-тоники. Это тем важнее, что эти три части одного определения пользуются далеко не одинаковой известностью. Формулировка (А) приводится во всех общих справочниках и пособиях: именно по ней представляют себе «итальянский силлабический стих» неспециалисты. Формулировка (Б) приводится в большинстве специальных очерков итальянского стихосложения в прямой форме (Giammati, 1972, Elwert, 1968, § 23) или в косвенной (Federzoni, 1907, Migliorini, 1958, Spongano, 1966: перечисляются «основные типы расположения ударений» на 6–10-м, 4–8–10-м и 4–7–10-м слогах). Наконец, формулировка (В) внятно дана в известной нам литературе один только раз, и то не в составе общего определения, а как бы в виде исторической справки при нем (Elwert, 1968, § 30; автор называет запретное ударение на 7-м слоге «цезурообразующим», но из примеров видно, что его вернее называть «несмежным», или, по терминологии Halle-Keyser 1971, «стресс-максимумом»). Чем объяснить такое невнимание итальянских метристов к столь важной особенности их стиха, можно только догадываться: вероятно, здесь сказывалось бессознательное нежелание отделять стих Данте и Ариосто от стиха Тассо и позднейших поэтов как более «архаический».

Как нарастает силлаботонизация 11-сложника с переходом от одного ограничения к другому, видно из схемы (х означает произвольный слог, X — «и/или» — ударный слог, ― — обязательно ударный слог,

— слог, смежный с ударением и, следовательно, не могущий быть стресс-максимумом):

Мы видим, как от ограничения к ограничению в стихе появляется ритм чередования позиций х и позиций

, из которых первые могут быть заняты стресс-максимумами, а вторые не могут и способны нести лишь смежные, сверхсхемные ударения. В варианте (В) этот ритм распространяется уже на все второе полустишие; достаточно сделать еще один шаг, запретить стресс-максимум и на 3-й позиции, и перед нами будет