7. Сопоставительный материал. В качестве такового были рассмотрены образцы пяти других ямбических размеров нестрофического строения:

— 4-ст. ямб со сплошными мужскими окончаниями: Лермонтов, «Последний сын вольности» (1831); А. Григорьев, «Олимпий Радин» (1846) и «Предсмертная исповедь» (1846, гл. 1–7 и 10–17); Некрасов, «На Волге» (1860);

— 3-ст. ямб: Батюшков, «Мои пенаты», «К Жуковскому», «Ответ Тургеневу» (1811–1812); Жуковский, «К Батюшкову» (1812); Вяземский, «К подруге», «К Батюшкову» (1815–1816); Пушкин, «К сестре», «Городок» (1814–1815);

— 5-ст. ямб: Жуковский, «Вождю победителей», «Послание к Плещееву», «Государыне императрице Марии Феодоровне», «Тургеневу в ответ» (1812–1813); Вяземский, «К Жуковскому», «В альбом Т. Н. Остолоповой», «К Тиртею славян», «Прощание с халатом», «Послание к Тургеневу с пирогом» (1812–1820); Пушкин, стихи 1816 г. («Послание к кн. А. М. Горчакову», «Сон», «Осеннее утро», «Разлука», «Опять я ваш…», «Любовь одна…») и поэма «Гавриилиада» (1822); Лермонтов, «Измаил-Бей» (1832);

— 6-ст. ямб: Вяземский, «К перу моему», «Петербург», «К гр. В. А. Соллогубу», «На память» (1816–1837); Пушкин, «Анджело» (1833); Майков, «Мраморный фавн», «Весенний бред», «Импровизация», «Аспазия», «И город вот опять…», «Мечтания», «Нива», «Рыбная ловля» (1840–60-е гг.);

— вольный ямб: Крылов, 1 книга басен (1806–1815 и 1823); Грибоедов, «Горе от ума», действие I (1824); Жуковский, «Послание к Плещееву», «К кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину», «К Вяземскому», «Ареопагу» (1812–1815); Пушкин, «Деревня», «Домовому», «Погасло дневное светило», «Дочери Карагеоргия», «Война», «Кинжал», посвящение к «Кавказскому пленнику» (1819–1821); Баратынский, «Финляндия», «Коншину», «Признание», «Буря», «Л. С. Пушкину», «А. А. Фуксовой», «Есть милая страна…», «Запустение», «Толпе тревожный день…» (1820–1839).

Рассмотрение таблицы позволяет сделать следующие наблюдения:

а). Объем строфоидов. Господствующим строфоидом почти всюду является 4-стишие. Максимальные показатели оно дает в вольном ямбе элегий Баратынского (на 47 четверостиший у него приходится только 2 двустишия и 3 пятистишия) и в 3-стопном ямбе Батюшкова.

Когда на ведущее место выходят 2-стишия, это везде объясняется влиянием литературной традиции. Так, в 6-ст. ямбе Пушкина и Вяземского господство 2-стиший — это наследие александрийского стиха; так, в 5-ст. ямбе «Измаил-Бея» и в мужском 4-ст. ямбе «Последнего сына вольности» господство 2-стиший — это результат влияния Байрона («Корсар», «Гяур»); Некрасов в «На Волге» и в «Суде» следует за Лермонтовым; и только А. Григорьев делает едва ли не сознательную попытку уйти от монотонии бесконечных 2-стиший в многостишия (вплоть до 12-стиший!).

Вяземский и в 3-стопнике и в 5-стопнике сохраняет ту же любовь к нанизыванию сверхдлинных строфоидов, какую мы отмечали в 4-стопнике: «Послание к Тургеневу с пирогом» открывается у него 12-стишием АвАвССвДввДв, в «Послании к Батюшкову» есть 14-стишие аВВВаСа-СаДаДДа, а в послании «К подруге» — 18-стишие аВаВВаВсВсВсДЦсЕЕс. Крылов, наоборот, избегает длинных рифмических рядов (только раз у него появляется 9-стишие), зато в большом количестве пользуется разнообразными 5-стишиями и, что совсем необычно, 3-стишиями: в 1 книге мы находим 14 трехстиший («Спой, светик, не стыдись!..» и пр.) и даже одно 4-стишие со сплошной рифмовкой (мораль к «Лягушке и Волу»), Насколько это связано с предшествующей басенной традицией, пока неясно: просмотренная для сравнения 1 книга басен Дмитриева дает нимало не похожее соотношение 2-стиший, 4-стиший и многостиший: 41:51,5:7,5 %.

По Грибоедову наши цифры указывают на преобладание 2-стиший над 4-стишиями; однако, по-видимому, это частная особенность разобранного нами I действия с его длинным куском парной рифмовки «А все Кузнецкий мост…» и многими другими. Б. Томашевский, сделавший подсчет по всей комедии[9], приводит соотношение 2-стиший, 4-стиший и многостиший в ней — 41:51:8 % (это — лишнее напоминание об осторожности, с которой следует относиться к нашим предварительным цифрам); просмотренная для сравнения комедия Шаховского «Не любо — не слушай» дала еще большее преобладание 4-стиший (26:72:2 %).

б). Расположение рифм. Здесь интересных наблюдений можно сделать немного. Как и в 4-стопниках того же времени, 2-стишия обнаруживают преобладание женских рифм над мужскими, 4-стишия — преобладание перекрестной рифмовки над охватной и мужских окончаний над женскими (наибольшее единообразие рифмовки АвАв — в посланиях Батюшкова, наименьшее — в 6-ст. ямбе Вяземского и вольном ямбе Жуковского). Необычны предпочтения Крылова, у которого на первом месте — рифмовка АввА (43 %!), а на втором — аВВа: быть может, эта склонность к прихотливой охватной рифмовке с малозаметным женским окончанием служила его цели слить строфоиды в плавное и гибкое басенное повествование.

в). Синтаксическая замкнутость. 3-стопный ямб дает показатели открытости значительно выше средних показателей 4-стопника того же периода (в короткий стих труднее уложиться фразе), 5-и 6-стопный — близкие к 4-стппнику, вольный ямб — ниже 4-стопника (более вольная метрика строфоидов как бы компенсируется более строгой их замкнутостью). 4-стопник со сплошными мужскими окончаниями обнаруживает открытость, большую, чем 4-стопник с переменными окончаниями того же периода: поэты стремятся подчеркнуть непрерывность потока однородных стихов. Однако все эти отклонения не выходят за пределы диапазона колебаний, знакомого по классическому 4-стопнику.

Любопытно, до какой степени эволюция 3-ст. ямба тождественна соответственной стадии эволюции 4-ст. ямба. Исходная стадия — Батюшков: господство 4-стиший, господство рифмовки АвАв, господство замкнутых строфоидов, простота и четкость. Молодой Пушкин еще держится батюшковского образца, но уже сокращает долю 4-стиший и долю рифмовки АвАв. А Жуковский и Вяземский смело расшатывают эту манеру: Жуковский — резко усиливая открытость строфоидов, Вяземский — нанизывая сверхдлинные многостишия, а среди 4-стиший выдвигая на первое место не рифмовку АвАв, а иные. То же самое происходило и с 4-ст. ямбом на «перегоне» от Дмитриева до молодого Пушкина; только там этот процесс занял лет тридцать, а здесь сжался до пяти («Мои пенаты» — 1811, послания Вяземского — 1815–16). Затем 4-ст. ямб начинает свой медленный обратный путь от раскованности к строгости, а 3-ст. ямб вдруг угасает так же быстро, как быстро он расцвел.

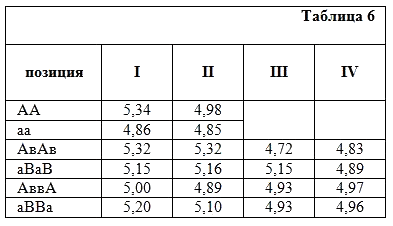

г). Длина строк в вольном ямбе. В вольном ямбе к рассмотренным нами характеристикам строфоида — объему, рифмовке и замкнутости — прибавляется еще одна, наиболее бросающаяся в глаза, — расположение длинных и коротких строк. Сочетания 6–5–4–3-стопных строк в строфоиде (2- и 1-стопные строки здесь редкость) крайне разнообразны и на нашем малом материале сколько-нибудь исчерпывающе показаны быть не могут. Поэтому ограничимся только показателями самой общей тенденции — средней длины стиха (в стопах) на каждом месте 4-стиший и 2-стиший различной рифмовки. Результаты (сводные по 5 авторам):

Длина строк убывает от начала к концу строфоида, заметнее всего — в 4-стишиях АвАв («закон облегчения стиха к концу строфы»). Интересно, что при этом в трех случаях из четырех самой короткой строкой 4-стишия оказывается, однако же, не последняя, а предпоследняя. Интересно также различное построение 2-стиший: в мужском оба стиха одинаковы, в женском второй стремится быть короче первого (быть может, для того, чтобы подчеркнуть законченность двустишия: в мужском эту функцию выполняет само мужское окончание). Более подробное исследование русского вольного ямба (начатое в свое время Л. И. Тимофеевым и М. П. Штокмаром[10]) — еще впереди.

7. Краткие выводы. Всякий исследователь истории литературы интуитивно чувствует, что она представляет собой чередование периодов экстенсивного и разностороннего экспериментаторства с периодами сосредоточенной разработки ограниченного числа формальных средств, отобранных из опыта предшествующего периода. В русской поэзии эпохами экстенсивных экспериментов были барокко (от Симеона Полоцкого до Ломоносова включительно), романтизм, модернизм; эпохами интенсивной разработки их результатов — классицизм, реализм, современность. Это интуитивное ощущение чередования эпох, культивирующих богатство и сложность репертуара форм, с эпохами, культивирующими ограниченность и простоту репертуара форм, может и должно быть подтверждено объективными данными. Такая работа потребует огромного охвата материала и подробнейшего учета элементов формы. В настоящей статье выделен лишь малый кусочек этой большой темы: судьба одного размера на протяжении двух эпох, когда он разрабатывался. Нестрофический 4-ст. ямб явился в русской поэзии на исходе классицизма, расцвел в эпоху романтизма и, постепенно угасая, прожил всю эпоху реализма. Этой смене эпох «классицизм — романтизм — реализм» соответствует в нашем материале смена манер «простота — сложность — простота».