Рис. 3

Собрав свою электростанцию, присоедините к клеммам выбранной катушки конденсаторную батарею емкостью 50 — 100 мкФ и рабочим напряжением не менее 400 В. При первом испытании следует нагрузить генератор несколькими включенными параллельно лампами накаливания на общую мощность 150–200 Вт. После этого запускайте бензиновый мотор и, регулируя число его оборотов при помощи дроссельной заслонки, добейтесь, чтобы на лампы устойчиво подавалось напряжение 220 В. После этого полезно измерить число оборотов вала. Если оно отличается от номинального, значит, частота переменного тока не равна 50 Гц.

Для работы ламп и электроинструмента это не имеет значения. Что касается телевизоров или компьютеров, то их подключать к генератору не следует. В простейшей электростанции всегда может произойти случайное изменение напряжения и частоты, которое выведет их из строя. Избежать этого можно лишь установкой на электростанции систем автоматической стабилизации частоты.

В.ХОРТОВ, кандидат технических наук

СДЕЛАЙ ДЛЯ ШКОЛЫ

Урок внутри вольтметра

Показывая классу опыты по электричеству, в школах пользуются демонстрационными гальванометрами. Однако шкалы этих приборов хорошо видны далеко не всем. А стоит сделать прибор покрупнее, он станет громоздким, неудобным в обращении. Выход из положения прост — сделать гальванометр настолько большим, чтобы внутрь его умещался… весь класс.

Эту идею учителя пытались осуществить давно. На стене ставили зеркальный гальванометр, у которого роль стрелки выполнял отклоняемый зеркалом луч света. Он отбрасывал зайчик на огромную шкалу во всю стену класса. Казалось бы, все хорошо, но источником света служила лампочка карманного фонаря, и ее лучик виден был только при полном затемнении. К тому же зеркальный гальванометр портился от малейшего сотрясения. А в любом классе, как известно, несколько раз в день случается «землетрясение»…

Так что идея эта ни в одной школе не прижилась. И вот сегодня мы вам предлагаем ее осуществить, воспользовавшись опытом… танкостроителей.

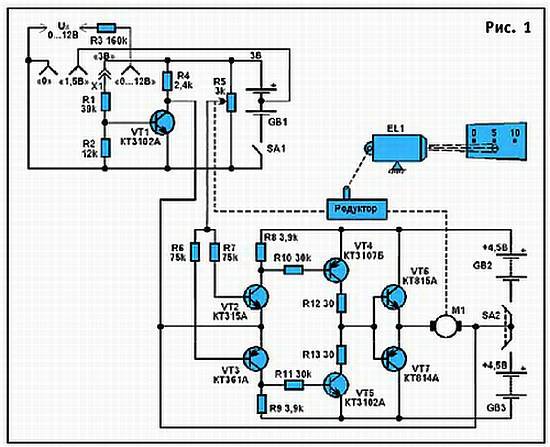

Основой прибора (рис. 1) служит «двухтактный» усилитель, одно из плеч которого собрано на транзисторах VT2, VT4, VT6, а второе — на транзисторах с обратным типом проводимости VT3, VT5, VT7. Между общей точкой (эмиттерами) выходного каскада и средней точкой источника питания (GB2, GB3) включен маломощный электромотор Ml. Его направление вращения зависит от того, какое из плеч выходного каскада открыто и подает питание двигателю. Нетрудно видеть, что при отпирании транзистора VT6 ток от батареи GB2 течет через обмотку «движка» M1 слева направо, а при включении VT7 ток от батареи GB3 течет через обмотку справа налево. При этом направление вращения изменяется на противоположное. Ось моторчика соединена с понижающим редуктором. Линейно перемещающийся штифт кинематически связан с лазерной указкой EL1, поворачивающейся на опоре на некоторый угол, при этом «кидая» световой зайчик на экран с неподвижным изображением шкалы, градуированной в единицах измеряемых прибором величин.

Подобная система использована в танковых дальномерах и выдерживает любую тряску. А луч лазерной указки хорошо виден даже в солнечный день.

Чтобы прибор «чувствовал» величину измеряемого напряжения и соответственно управлял поворотом указки на угол, пропорциональный напряжению, ко входам усилителя (базы транзисторов VT2, VT3 и их общая эмиттерная точка) присоединена диагональ измерительного мостика. Он образован переменным резистором R5, ползунок которого связан с осью указки, а также постоянным резистором R4 и коллектор-эмиттерным переходом транзистора VT1. Сопротивление этого перехода может изменяться в широких пределах в зависимости от величины измеряемого напряжения, подаваемого на базовый делитель R1, R2.

Пусть на исходной позиции измерений напряжение на входе равно нулю, и ползунок резистора R5 находится в верхнем (по рис. 1) положении, а зайчик указки — на нулевом делении шкалы. При этом транзистор VT1 заперт, напряжение на его коллекторе равно напряжению вспомогательного маломощного источника GB1, как и на ползунке R5. Следовательно, на базы и эмиттеры VT2, VT3 подаются напряжения, разность которых равна нулю, и все транзисторы усилителя заперты. Если на базу VT1 подать небольшое напряжение, он приоткроется, напряжение на его коллекторе несколько снизится.

Ко входу усилителя поступит разность напряжений, более положительная со стороны ползунка R5, которая запрет транзисторы VT3, VT5, VT7 и приоткроет VT2, VT4, VT6 — двигатель Ml получит питание и начнет через редуктор смещать ползун R5 вниз, пока разность входных напряжений вновь не станет нулевой. Электропривод остановит указатель EL1 в новом, не нулевом положении. Таким образом, увеличение напряжения на входе сместит лучевой указатель на более «высокое» деление шкалы.

При сбросе напряжения на входе усилителя возникает разность напряжений обратной полярности, и указатель шкалы «поедет» к положению начала отсчета. Для чисто демонстрационных целей в качестве источников измеряемых напряжений используется батарейка GB1 — переключение ее элементов штекером X1 позволяет иметь ступени «0», «1,5 В», «3 В». В положении штекера «0…12 В» последовательно с R1 включается резистор R3, и прибор становится форменным вольтметром, который позволяет измерять и показывать на световом экране величину неизвестного напряжения Ux, для чего к интересующим точкам электрической схемы подносится пара щупов. В таком режиме интересно проиллюстрировать процесс разряда электрического конденсатора емкостью С на сходное сопротивление R нашего прибора.

Продолжительность разряда Тр связана с величинами С и R упрощенным соотношением Tp = 3RC, где R — в омах, С — в фарадах. Разрядная кривая, построенная в координатах напряжение — время (в секундах), имеет характер гиперболы. При нашем входном сопротивлении порядка 200 кОм, конденсатор емкостью 500 мкФ будет разряжаться примерно 300 секунд (5 минут). Такое время позволяет без излишней суеты, заранее наметив масштаб и временные интервалы, построить график зависимости напряжения от времени. Конденсатор подойдет любой электролитический, например, К50-6, на напряжение 16–25 В. Заряжать его можно от адаптера с напряжением 9…12 В через резистор сопротивлением 200 Ом. Для зарядки одной секунды вполне достаточно.

Выбранный диапазон измерений соответствует уровням напряжений, встречающимся в большинстве бытовых полупроводниковых изделий. Заметим, что прибор имеет неплохое входное сопротивление — порядка 15 кОм/В — и не влияет на работу большинства конструкций.

При наличии соответствующих датчиков прибор позволяет измерять любые физические величины, лишь бы их значения можно было преобразовать в напряжение.

Начнем с измерения температуры. Здесь в качестве датчика можно применить термистор — полупроводниковый резистор, сопротивление которого с ростом температуры убывает. Термистор типа КМТ-12, имеющий вид «копеечки» с двумя выводами, можно включить (R14) в базовый делитель при транзисторе VT1 вместо резистора R2 (рис. 2).

Рис. 2

При этом штекер X1 установите в положение «3 В». Цепи, не участвующие в измерении температуры, на рисунке 2 условно не показаны. Началом отсчета будет нормальная температура помещения, когда сопротивление термистора велико, транзистор VT1 отперт, а ползунок резистора R5 находится в нижнем положении. При нагреве термистора R14 его сопротивление снижается, подзапирается транзистор VT1, а ползунок резистора R5 перемещается вверх. Поскольку термистор может работать при температурах до 100 °C и выше, полезно укрепить его на деревянной рукоятке.