Рис. 3. Предметы украшения Х^ХП вв. из цветного металла.

В XII–XV вв. с переходом к феодальной формации племенное объединение корела трансформируется в древнекарельскую народность с едиными территорией, охватывающей северо-западные берега Ладоги с Карельским перешейком и юго-восточную часть Финляндии (район Мик-кельских озер и г. Лаппеэнранта), языком и общей материальной культурой. Это время расцвета древнекарельской культуры, характеризующейся яркими самобытными чертами.

ПОСЕЛЕНИЯ, КЛАДЫ, «ЖЕРТВЕННЫЕ КАМНИ»

Вот красотка-деревенька,

Вот клочок земли прекрасной:

Луг — внизу, а выше — поле,

Посредине их — деревня,

Под деревней — милый берег.

(25: 375–379)

Дом воздвиг он на болоте Из лесов его доставил, Он принес стволов еловых, Он принес высоких сосен, Их поставил в лучшем месте, Сколотил их так искусно, Что семье большой дом вышел, Превосходное строенье; Стены из лесу доставил, Балки снес с горы высокой, Из густых кустов стропила, Доски с ягодной поляны, Снял бересту он с березок, Мох из зыбкого болота.

Осторожно дом построен

И стоит на месте прочно.

(25: 473–488)

К настоящему времени на территории, занимаемой летописной корелой, известно шесть поселений. Одно из них — Хямеэнлахти — находилось на берегу одноименного залива Ладожского озера вблизи пос. Куркийоки, другое — Сур-Микли — около небольшого озерка в районе г. Лахденпохья. На островах р. Вуоксы обнаружены два древнекарельских поселения: Тиверск и Корела. Корела (соврем. Приозерск) являлась в те времена административным и культурным центром на Карельском перешейке. Городища (укрепленные поселения) Паасо и Куркийоки заложены на берегах рек, в 1–2 км от их впадения в Ладожское озеро. Непосредственно на побережье Ладожского озера поселений нет (точнее говоря, до сих пор неизвестны), видимо, потому, что оно для мирных жителей было далеко не безопасным. Выбранные для поселений места являлись удобными и с географической, и с топографической точки зрения и использовались населением длительное время. Остров, на котором впоследствии возник пос. Тиверск, заселялся еще в X–XI вв., а на возвышенностях в Куркийоки и Паасо располагались древние могильники.

Напряженная внешнеполитическая обстановка, созданная непрекращающимися шведскими походами на землю корелы, обострившаяся к XIII в. вторжениями рыцарей прибалтийских орденов, прикрывавших свои территориальные претензии знаменем борьбы против язычества, осложнялась внутриполитической борьбой, провоцируемой монголо-татарами, в которую был втянут Новгород. Не всегда хватало и сил, и согласованности, чтобы дать отпор врагам. Это диктовало и топографию поселений, и конструктивные особенности застройки, которые непременно были связаны с защитными свойствами рельефа. Для поселений выбирались участки, которые по своим природным данным уже давали какую-то защиту. Кроме того, жителями создавались внешние оборонительные линии в виде каменных стен и валов. Для усиления обороноспособности деревянные дома и постройки ставились так, что они образовывали вспомогательную защитную линию. Например, городище Паасо XII–XIII вв. располагалось между г. Сортавала и пос. Хелюля, примерно в 1 км от места слияния рек Тохмайоки и Хелюлянйоки, на высокой (79.2 м) горе с крутыми скальными обрывами, и только южный склон был относительно пологим, хотя, как всегда это бывает, более длинным. Им-то и пользовались средневековые жители, чтобы попасть к себе домой, и мы, когда исследовали памятник. Площадь его около 1000 м2. Понимая уязвимость южного склона, древние карелы укрепили его, построив два небольших вала с деревянными воротами между ними. Длина одного из них свыше 38 м при ширине 3 м, высоте 1–1.6 м. Второй, несколько меньший (длина 23.5 м, ширина 2.5 м), располагался почти под углом к первому. Они сложены прямо на скале из расколотых камней без применения какого-либо связующего раствора, а сверху засыпаны культурным слоем — землей, снятой с территории древнего поселка. Поверх вала, увеличивая его высоту и, следовательно, защитные свойства, шли, видимо, какие-то деревянные конструкции. Небольшой стеной перекрывалась ложбинка, ведущая на возвышенность. По ней можно было внезапно прокрасться на городище; чтобы этого не случилось, жители соорудили замкнутую оборонительную линию из каменных стен и валов, используя также естественные скальные выступы.

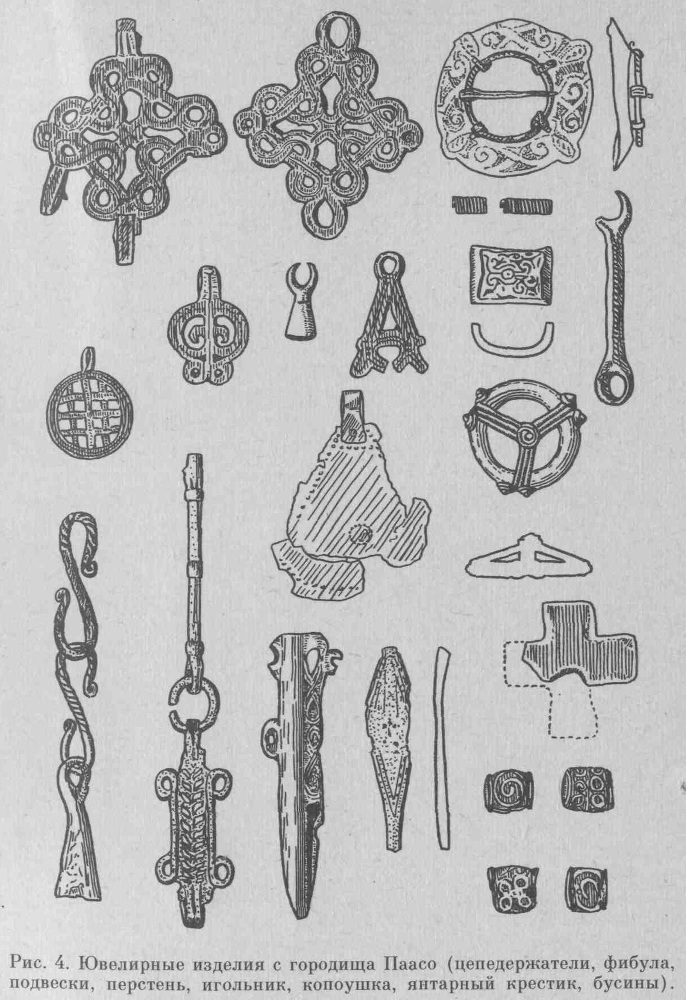

Рис. 4. Ювелирные изделия с городища Паасо (цепедержатели, фибула, подвески, перстень, игольник, копоушка, янтарный крестик, бусины)

Рис. 5. Предметы украшения с городища Паасо (овально-выпуклые фибулы, шумящие подвески, ножи с орнаментированными рукоятями)

Рис. 6. Оружие с городища Паасо

Для строительства на горе оставалась очень узкая площадка. Дома должны были не только служить жильем, но — и защищать поселок. Примененный метод застройки близок к оптимальному: жилища, ориентированные в большинстве в направлении с севера на юг, расставленные в шахматном порядке, представляли собой оборонительный заслон. Построек площадью 40–48 м2 было семь. Отопительные сооружения — печи и очаги — находились в центре дома, но иногда ближе к северным или южным стенам.

Скученная застройка имела и отрицательные последствия. Еще в самом начале строительства случился пожар, но жители Паасо не отказались от намерения вновь отстроить поселок: слишком удобна была гора — у ее подножия располагались пригодные для занятий земледелием участки, реки связывали с Ладожским озером и с отдаленными внутренними районами; и наконец, с горы открывался прекрасный обзор окружающего водного пространства, а это чрезвычайно важное обстоятельство давало преимущество жителям над врагом, исключало внезапность его появления.

За пределами жилищ, на более высокой террасе (в этом можно видеть соблюдение некоторых санитарных норм), где был источник воды, располагался кузнечный горн.

На городище собраны типичные для древнекарельской культуры вещи: застежки-фибулы, цепедержатели, серебряные бусы, медные спирали, ножи с медными орнаментированными рукоятями, — а также предметы вооружения: обломок меча, боевые топоры, наконечники стрел и копий. Однако последних удивительно мало, хотя Паасо — памятник оборонительного значения. Находки свидетельствуют о занятии жителей земледелием, охотой, рыболовством и, кроме того, о производстве ими железа, волочении медной проволоки. Много обнаружено железных спиц, которыми прикреплялась льняная кудель к прялке.

Население поддерживало оживленные торговые связи с соседями, о чем говорят не только разнообразные «чужеземные» ювелирные изделия. При раскопках найдены редкие вещи: гирька и медная чашечка весов для малых взвешиваний. Уплощенная сферическая гирька обтянута бронзовым листом. Кратность ее обозначена пятью кружками на обеих плоскостях, Вес гирьки 94.5 г, что равняется приблизительно половине гривны серебра новгородской денежной системы того времени.

Большое число серебряных и медных ювелирных изделий хорошо сохранившийся разнотипный инвентарь, отчетливо выраженные следы пожарища — свидетельства внезапной гибели городища. Как сложились обстоятельства в XIII в., нам теперь не выяснить, известно лишь, что враги почему-то не разграбили поселок, а владельцы вещей не вернулись на пепелище.

Городище получило свое имя по горе Паасонвуори (гора Паасо). Как же это название объясняется лингвистами? Единого мнения на данный счет нет: одни предполагают его заимствование от русского слова «погост», другие считают, что оно отражает тесную связь с реальными особенностями местности (паасо — «небольшой камень, плоский камень, голыш», «широкий плоский камень, плита») либо происходит от личного имени.