Занимая промежуточное положение между землей корелы с востока и землями хяме с запада, саво-корельская группа испытывала влияния с обеих сторон. Перед ней стояла проблема выбора: какие же из культурных явлений предпочесть. Так получилось, что хямеские элементы сохранились в охотничьей терминологии, кроме того, в технике плетения лаптей и в наречии. В то же время виды транспорта (восточные рабочие сани) и новое в обработке пожоги заимствованы с востока, как и завязывание веника на зиму. Но при всех заимствованиях в Саво разрабатывалась и своя терминология, пополнялась культурная лексика (например, завтрак у всех трех групп звучал по-разному: murkina — кар., suurus — хяме, aamiainen — саво).

Народная культура Саво длительное время сохраняла первоначальные черты и традиции, но постепенно стала отличаться от культуры Карельского перешейка, а впоследствии — и русской Карелии. В южную часть Карельского перешейка в конце XIII в. усилился поток переселенцев из Западной Финляндии, что способствовало распространению западных традиций, восточная граница которых в большей своей части соответствовала государственной границе по Ореховецкому договору и, стало быть, разделяла земли Саво и новгородской Карелии.

В свою очередь группы жителей Саво в несколько более позднее время начали расселяться на север, северо-запад и северо-восток, что подтверждается и данными антропологии. Все это позволяет думать, что район Саво был занят главным образом выходцами из Северо-Западного Приладожья, наверное, в конце I тысячелетия н. э., примерно 1000 лет тому назад, и в незначительной части — из Хяме. Длительное развитие материальной и духовной культуры в контактирующих зонах запада и востока привело к формированию самостоятельной культуры Саво.

Кроме этой древнекарельской группы были и другие. О «пяти родах корельских детей», упомянутых в письменных источниках, уже говорилось. С ними уместно сопоставить лингвистические выкладки крупнейшего финно-угро-веда Д. В. Бубриха. По его мнению, к середине XII в. сформировались следующие группы корелы: привыборг-ская, присайминская, приботнийская, корела в центральной части Карельского перешейка и ижора.4 Все они испытали этнические влияния: одни — в большей мере, другие — в меньшей; у одних преобладали западные элементы, у других — восточные. Именно эти обстоятельства приводили к различиям в материальной культуре.

О разных группах корелы сообщают летописи. В районе Выборга называется «немецкая городецкая» корела. Определенные затруднения вызывает локализация семидесят-ской корелы. Единственное упоминание о ней помещено в Новгородской четвертой летописи (1375/76 г.): «Того же лета постави корела семидесятскаа Новый городок». Одни считают, что речь идет о саволакской кореле и г. Нишлоте, другие — о приботнийской кореле и г. Оулу. Исторической действительности не противоречит ни то, ни другое мнение. А как было на самом деле, пока неизвестно.

Сложно определить место проживания кобылицкой корелы, упомянутой в летописях под 1338 г. в связи с урегулированием новгородско-шведских отношений. Соглашение между обеими сторонами было достигнуто, но о кобылицкой кореле разговор со шведским королем был особым («а про кобыличкую корелу послати к свеискому королю»). В чем дело? Почему этот пункт потребовал доработки? Видимо, потому, что кобылицкая корела была предметом спора между двумя государствами и, надо думать, проживала в приграничной зоне. В противном случае, с какой стати шведский король решал бы внутри-новгородские дела. Скорее всего, кобылицкая корела обитала на территории нынешнего Токсовского района Ленинградской области. Любопытно, что в границах данного района переписная книга Водской пятины довольно часто упоминает деревни «на Кобылицах». Однако это не окончательный ответ.

В районе Саво тоже известны топонимы на ori — «жеребец». В берестяной грамоте № 249 местом столкновения корелы и «севилакшан» назван пункт Коневы Воды у Жабия Носа (Коневы Воды — наименование одного из плесов оз. Сайма). Эти же Коневы Воды упоминаются архиепископом Макарием в 1534 г. при перечислении территорий с юга на север, заселенных язычниками (они помещены Макарием на севере Корельской земли).5

Стало быть, кобылицкая корела обитала либо на юге Карельского перешейка, либо в юго-восточной части Финляндии, на территории Саво.

ЖЕЛЕЗООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ РЕМЕСЛО

Из болот железо взяли,

Там на дне его отрыли,

Принесли его к горнилу.

Положил кузнец железо,

Поместил в огонь горнила

И мехи привел в движенье,

Трижды дуть их заставляет.

Расплавляется железо,

Размякает под мехами,

Точно тесто из пшеницы

Иль для черных хлебов тесто,

Там, в огне кузнечном сильном,

В ярком пламени горнила.

(9: 154–166)

Северо-Западное Приладожье, традиционно связанное с судьбами Новгородского государства, испытало существенное воздействие древнерусских искусства и ремесел, способствовавшее экономическому и социально-политическому развитию края.

Территория корелы отличалась от чисто земледельческих и промысловых районов Новгородской земли развитым железоделательным производством, базирующимся на местных запасах сырья. Оно имело значительные масштабы: изготовлялось такое количество вещей, которое удовлетворяло спрос не только местного рынка. В писцовых книгах наряду с продуктами сельского хозяйства перечислены предметы железоделательного ремесла, которые должны были поставлять древние карелы. На городище Тиверск в хозяйственных помещениях, жилищах и вокруг них собрано свыше 5000 кусков шлаков с большим содержанием железа. Возможно, они были сохранены для вторичной переплавки. Добыча руды происходила за пределами поселка, выплавка железа — в горнах и домашних печах.

Железный инвентарь был подвергнут металлографическому анализу, в результате которого установлено несколько технологических схем изготовления кузнечных изделий, причем в общих чертах все они характерны для древнерусского ремесла IX–XIV вв.' Сварка из трех полос металла (или трехслойный пакет, по терминологии специалистов): двух железных по бокам и стальной, выходящей на лезвие (в результате получалось самозатачивающееся лезвие, клиновидное в сечении), — наиболее часто применялась древнекарельскими кузнецами, впрочем, как и мастерами других северных районов Руси в X–XI вв. Таким способом изготовляли ножи, серпы, бритвы. В Новгороде кроме трехслойного использовали пятислойный пакет, который представлен на небольшом количестве ножей. На середину клинка приходилась термически обработанная высокоуглеродистая полоса стали, на бока — железные, а к железным примыкали еще две стальные. Иногда ремесленники допускали брак — путали местами железные и стальные полосы, получался псевдопакет. Бракованные изделия встречены и в Тиверске, и на городище Паасо, но в целом сварка производилась при необходимом температурном режиме и с использованием флюсов, поэтому сварочные швы получались тонкими и чистыми. После того как многослойная полоса была подготовлена, ее обтачивали на точильных кругах. Технология трехслойного пакета обеспечивала высокий уровень изделий, которые по качеству не уступают современным.

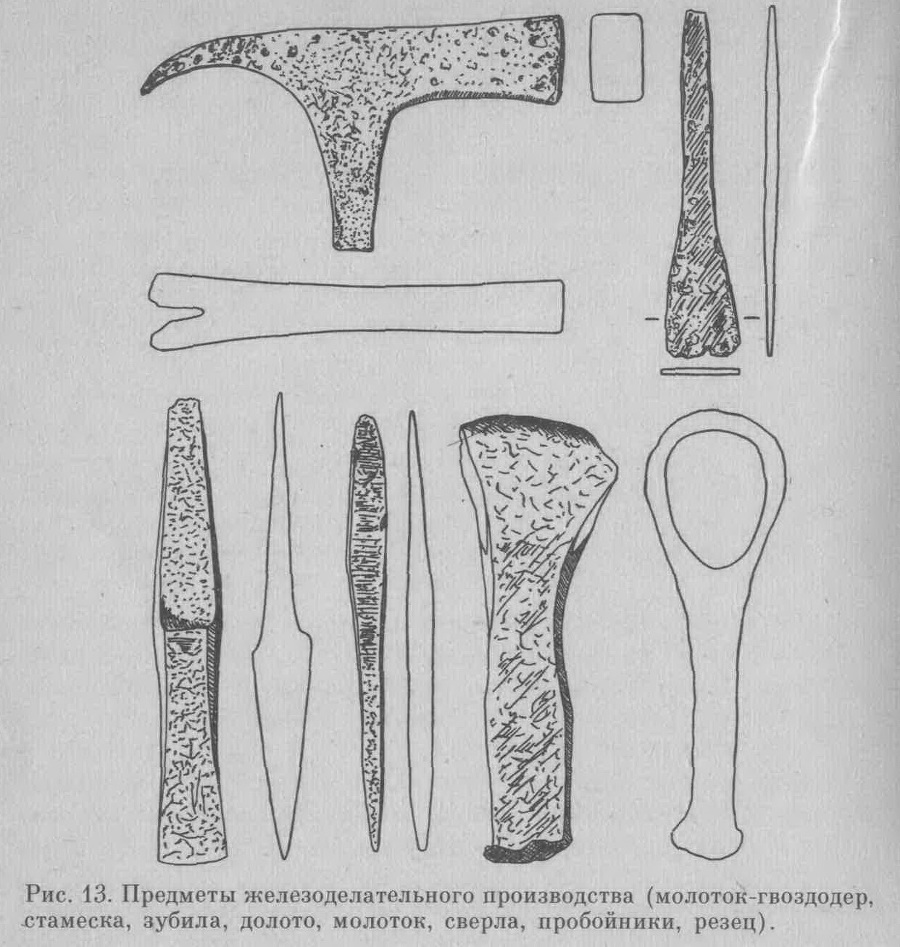

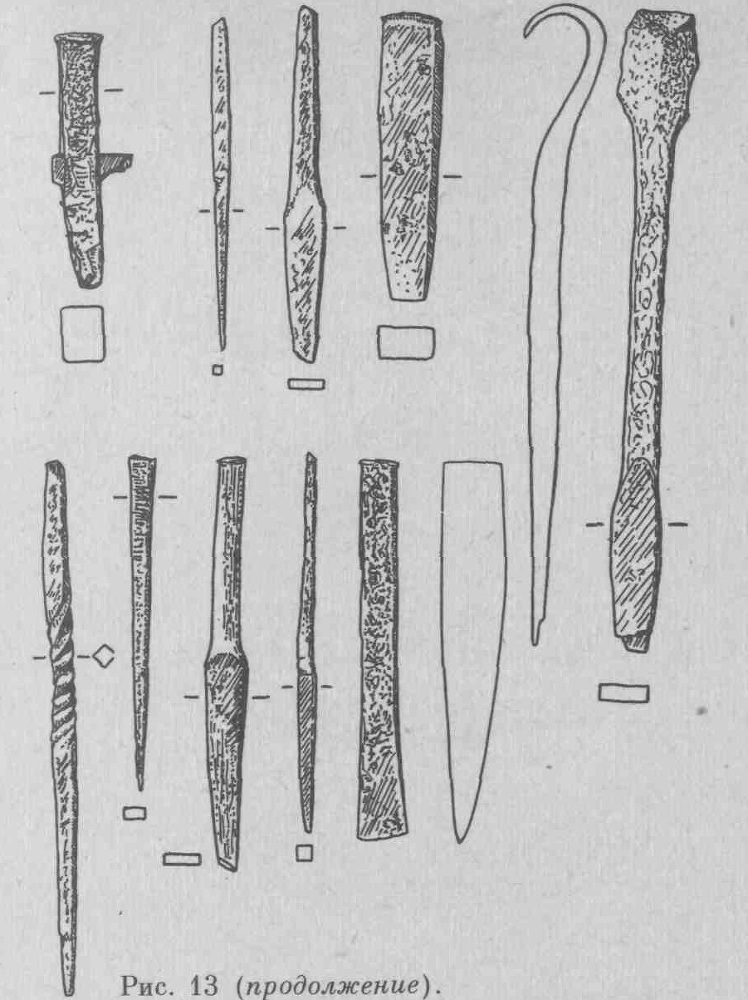

Рис. 13. Предметы железоделательного производства (молоток-гвоздодер, стамеска, зубила, долото, молоток, сверла, пробойники, резец).

Между тем указанная трудоемкая технология не могла удовлетворить возросший спрос на продукцию, поэтому в начале XII в. она была заменена более экономичной, при которой стальную полосу вваривали в рабочую часть клинка. Последняя по степени употребления занимала второе место у древнекарельских кузнецов, но уже к концу XII в. уступила место более упрощенной технологии — наварке стального лезвия на железный клинок. Стремление к экономии будило творческую мысль. Если в XII и начале XIII в. стальной была примерно половина площади клинка, то позднее осталась узкая полоска стали на самом острие лезвия. Изготовить орудие по такой технологии проще, но срок его службы значительно укорачивался. Торцовая наварка тоже довольно часто употреблялась ремесленниками, в то время как косая наварка, используемая в XIV–XV вв., еще более экономичная, чем торцовая, но при которой изделия быстро становились непригодными к употреблению, применялась карелами крайне редко. В древнерусском ремесле технология изготовления цельностального изделия занимала второе место, а у древних карел таких изделий мало, так же как мало предметов, сделанных по технологии цементации и сварных из железной и стальной (на лезвии) полос. Мастерство кузнецов проявляется в умении использовать термическую обработку: древнекарельские ремесленники широко освоили ее и грамотно применяли. При изготовлении замков они искусно владели паянием. Для того чтобы соединить две части изделия, между ними вводили легкоплавкий металл, который при нагревании проникал в соприкасающиеся детали. На тех же принципах основана технология обмеднения железных изделий. О высоком умении ремесленников свидетельствуют безукоризненные сварочные швы. Найденное на городище Паасо ботало — колокольчик, подвешиваемый на шею скоту, — имело стальную основу с медным покрытием внутри и снаружи, что придавало особую мелодичность звуку.