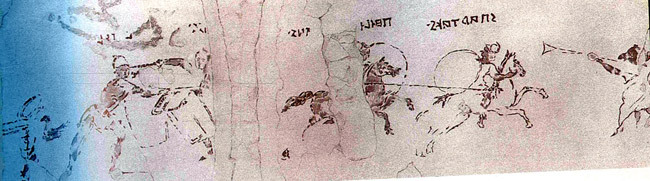

В том, что Спартак — не подлинное имя, а псевдоним вождя восставших гладиаторов убеждает тот уникальный археологический материал, который, казалось бы, должен свидетельствовать об обратном. Речь идет о фреске, обнаруженной при раскопках в Помпеях в начале 20 века. Изображение, датируемое II — началом I века до н. э., реконструированное современными художниками, обошло чуть не всю издаваемую в нашей стране литературу о Спартаке.

Современная реконструкция детали помпейской фрески.

Источник: В. А. Лесков, «Спартак», изд. «Молодая гвардия», 1983.

Казалось бы, чудом в наших руках оказалось изображение вождя восставших гладиаторов в последние минуты его жизни! Над фигурами двух вступивших в единоборство всадников написаны их имена: Спартак и Феликс, причем воин, носивший имя Спартак, только что получил рану в бедро. Именно о такой ране говорит Плутарх, описывая последний бой и гибель Спартака. Поразительное совпадение, но, увы, только совпадение. Фреска состоит из трех частей. В нашей литературе неизменно размещали одно лишь центральное изображение. Слишком уж явственно видно, что полное изображение представляет отнюдь не картину боя, а сцены гладиаторских игр. Сражение отряда гладиаторов — слева, видимо, ничем не знаменитых, поэтому их имена на фреске отсутствуют, и схватку двух известных, заслуженных гладиаторов: Спартака и Феликса. Фигура трубача в маске, неизменного участника игр, на правом краю фрески неопровержимо свидетельствует, что мы видим именно изображение гладиаторских игр.

Помпейская фреска с изображением гладиаторских игр. Предположительный последний бой Спартака.

Источник: К. С. Носов, «Гладиаторы», изд. «Атлант», 2005.

Следовательно, фреска, которую ошибочно принимали за изображение Спартака, скорее всего, изображает другого гладиатора, носившего такое же имя. Может быть, Спартак взял себе имя своего знаменитого предшественника, что было не редкостью среди гладиаторов.

Крикс — имя галльское, что необычно, т. к. гладиаторы не сохраняли своих национальных имен. Более того, это имя аристократическое, на что указывает окончание «рикс», т. е. «вождь».

Итак, перед нами три имени вождей восстания, два из которых являются гладиаторскими прозвищами и одно — либо подлинным именем, либо псевдонимом же, только национально окрашенным, и все три имени объединяет одна отличительная черта — это царские, или, во всяком случае, аристократические имена.

Эномай и Спартак сохранили свои гладиаторские прозвища, хотя все, связанное с гладиаторским прошлым, должно было восприниматься ими как «как позорное и варварское» и быть отброшено, как бросили они гладиаторское оружие, захватив в бою оружие римлян.

Можно попытаться предположить, какими соображениями руководствовался Спартак, сохраняя свое гладиаторское прозвище. Во-первых, мистическое соображение. Имя человека ассоциировалось с его судьбой, счастливой или несчастной. Восстание и бегство из школы — предприятие, требующее не только ума и мужества, но и везения. Здесь удача улыбнулась Спартаку. Возможно, сохраняя это имя, он надеялся, что удача последует за ним и в дальнейшем. Во-вторых, соображение представительства. Возможно, Спартак считал, что установить контакт и заключить союз с Митридатом, будет легче, если действовать под царским именем, а не под собственным, никому не известным. И третье, имя Спартак исполнено величественного символизма. Как легендарные спарты выросли из земли с оружием в руках, так и Спартак во главе своей грозной армии вырастает как из-под земли на политической арене Италии и немедленно устремляется в бой.

Вернемся к восстанию. Выборы предводителей явно свидетельствуют о дальнейших планах Спартака. Еще раз повторим, семьдесят восемь человека (даже с учетом неизбежных потерь) — слишком много для разбойничьей шайки. То, что гладиаторы на Везувии выбирают предводителей, свидетельствует о том, что разделяться и искать удачи порознь они не собирались. Спартак заручался от своих соратников гарантией на будущее. После успешного бегства из школы они сделались если не свободными в юридическом отношении, то, по крайней мере, вольными людьми, и, признавая Спартака своим вождем, восставшие декларировали намерение остаться с ним и подчиняться ему в дальнейшем. Маленький отряд на Везувии сделался зародышем будущей армии.

Есть и еще одно обстоятельство, обычно ускользавшее от внимания историков, но на наш взгляд — очень важное для представления о Спартаке и его власти в армии. Имеется в виду следующий отрывок из Плутарха: «Рассказывают, что однажды, когда Спартак впервые был приведен в Рим на продажу, увидели, в то время как он спал, обвившуюся вокруг его лица змею. Жена Спартака, его соплеменница, одаренная однако же даром пророчества и причастная к Дионисовым таинствам, объявила, что это знак предуготованной ему великой и грозной власти, которая приведет его к злополучному концу. Жена и теперь была с ним, сопровождая его в бегстве». Кроме Плутарха, ни один источник ничего не говорит ни о жене Спартака, ни о знамении. По неписанной традиции принято считать этот отрывок живописной, но несущественной вставкой, либо прямо придуманной Плутархом, либо некритически заимствованной им из некоего недоступного нам источника, а ведь сакральный аспект прослеживается во многих восстаниях рабов.

Несмотря на значительную разницу в религиозных представлениях, люди античности были не менее богобоязненны и благочестивы, чем люди последующих эпох христианства. Успех или неуспех любого предприятия (в особенности такого рискованного, как восстание) связывался ими в конечном счете с расположением или немилостью богов. Но как убедиться, что боги благосклонны к их намерениям? Можно вопросить оракула или пророка, но лучше, если бы вождь восстания сам был пророком. Как известно, таким пророком был Эвн, Афинион — один из вождей второго восстания на Сицилии, астролог, предсказатель по звездам. Спартак — не пророк, но жена его — пророчица, свидетельница явленного богами знамения. Не считая нужным вдаваться в исследование, произошло ли данное событие на самом деле, или мы имеем дело с плодом слухов, нужно обратить внимание на известный символизм, своевременность появления змеи. Это событие отмечает момент, когда Спартака продают в рабство. Таким образом, обстоятельство, для других катастрофическое, для Спартака является необходимой вехой на пути к величию и могуществу, которое явным образом будет связано с землей Италии, с Римом. Становится понятна целевая аудитория этой истории. Конечно, это восставшие рабы, соратники Спартака. Эта история призвана убедить их, что их вождь не только избран божеством, но и ведом им через все драматические обстоятельства жизни, рабство и гладиаторство — к славе. Оговорка насчет «несчастного конца» появилась, скорее всего, задним числом.

Личность жены Спартака интригует исследователей. Из слов Плутарха получается, что эта женщина сопутствовала Спартаку во всех разнообразных перипетиях его жизни: на невольничьем рынке, в гладиаторской школе, на Везувии. Нет смысла рассуждать, возможно ли такое. Плутарх не писал биографию Спартака, тем более его жены. Думается, здесь он прибег к безобидной подтасовке фактов. Чтоб придать достоверности своему сообщению о пророчестве, ему необходим был свидетель, а какой свидетель подойдет лучше, чем жена Спартака — пророчица. Зная, что в его время многие гладиаторы живут в своих казармах вместе с женами, Плутарх предположил, что такое могло иметь место и во время Спартака. Отсюда и удивительная «привязчивость» его жены. Скорее всего, жена у Спартака была, и Плутарх знал о существовании этой женщины, как и о ее даре пророчества, из какого-то не дошедшего до нас источника, только познакомились они уже после восстания, когда Спартак мог выбрать себе подругу из женщин, следовавших за войском восставших. Своим авторитетом пророчицы она поддерживала и укрепляла власть Спартака.