У. Боччони. «Голова + Свет + Окружение», 1912 год

Живопись Боччони практически лишена объемов в их традиционном понимании, поскольку все они распадаются на элементы, проносящиеся под действием эфирных потоков-вихрей. Психофизический поток не поддается разумному анализу; порой он размывает материю или, наоборот, уплотняет ее, спрессовывая в сгустки («Elasticita», 1912, Собрание Р. Джукера, Милан; «Динамизм человеческого тела», 1913, Галерея современного искусства, Милан; «Динамизм футболиста», 1913, Музей современного искусства, Нью-Йорк; «Динамизм мускулов», 1913, частное собрание).

У. Боччони. «Elasticita», 1912 год

Боччони широко использовал футуристический принцип симультанности. В его искусстве он проявился, по словам мастера, подобно «синтезу того, что помнится, и того, что видится». Такой же метод применяется художником и в скульптуре, которой он начал серьезно заниматься с 1913 года. Здесь с поразительной силой проявилось дарование художника в выявлении внутренней энергии объекта. Эта скрытая сила неудержимо рвется наружу, из-за чего внешняя оболочка то растекается, то вздымается, словно подхваченная вихрем невиданной силы («Единые формы в пространственной длительности», 1913, Музей современного искусства, Нью-Йорк).

Вообще скульптурные ансамбли мастера производят поразительное впечатление. Эти объекты кажутся стремительно движущимися, далекое и близкое предстает на одном уровне, целостные фигуры и их элементы одинаково доступны для восприятия.

Один из шедевров Боччони («Лошадь + всадник + дома (динамическая конструкция галопа)», 1914, Фонд Гуггенхейма, Венеция) впоследствии стал восприниматься как пророческий. Началась Первая мировая война, и через год художник поступил добровольцем в действующую армию. Буквально в первом же сражении Боччони упал с лошади и умер от травмы в госпитале города Вероны.

Брак Жорж (1882–1963)

Придумавший технику коллажа Жорж Брак всегда старался контролировать свои опыты с предметом. По поводу коллажей он замечал: «Выявление цвета пришло вместе с наклейками из бумаги… Именно при использовании бумажных наклеек мы пришли к четкому отделению цвета от формы и увидели независимость по отношению к ней. В этом-то и коренится проблема: цвет воздействует одновременно с формой, но не имеет с ней ничего общего». Аппликациями Брак намечал пространство, после чего вводил туда предмет-знак, который в этом пространстве будет жить.

Основатель кубизма Жорж Брак родился в Аржантёй-сюр-Сен. Учиться рисованию он начал в детстве у своего отца, после чего его педагогом стал местный художник-декоратор. С 1897 по 1899 год он посещал гаврскую Школу изящных искусств. Переехав в Париж в 1902 году, он поступил в Академию Эмбера на Монмартре. В 1904 году Браку удалось открыть собственную мастерскую. В Париже молодой художник много общался с представителями авангардного направления в искусстве, и это определило его творческую судьбу на всю жизнь.

С 1905 по 1907 год Брак входил в группировку фовистов. Основное место в его искусстве этого периода занимают пейзажи с эмоциональными и напряженными хроматическими отношениями. Сложностью цветовой палитры отличаются такие работы, как «Гавань в Антверпене» (1906, Музей фон дер Хейдта, Вупперталь), «Пейзаж в Эстаке» (1906, Национальный музей современного искусства, Париж), «Оливы близ Эстака» (1907, Национальный музей современного искусства, Париж). Эти композиции очень декоративны и выполнены под влиянием творческой манеры А. Дерена и А. Матисса.

В 1907 году Брак тщательно изучал опыт П. Сезанна. Познакомившись с П. Пикассо, через некоторое время он разработал новый художественный метод, который получил название «кубизм».

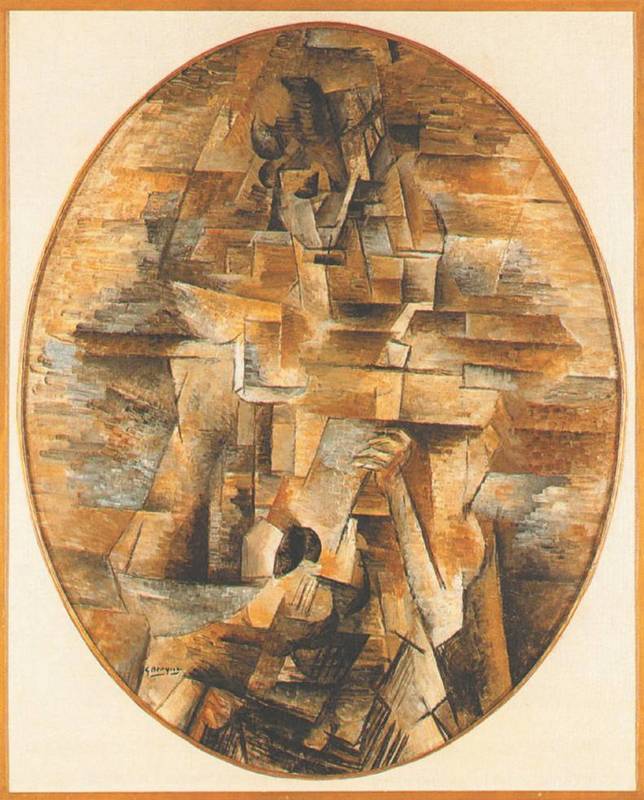

Период 1909–1911 годов прошел под знаком аналитического кубизма. Живописная манера произведений, созданных в соответствии с данной эстетикой, отличается сравнительно узкой хроматической гаммой, состоящей в основном из зеленых, желтоватых и серых тонов. Формы предметов разделялись на небольшие призматические грани, которые сливались в подвижную кристаллическую структуру. Типичными произведениями аналитического кубизма являются «Скрипка и палитра» (1909–1910, Музей С. Гуггенхейма, Нью-Йорк), «Женщина с мандолиной» (1910, Государственная галерея современного искусства, Мюнхен), «Натюрморт со скрипкой» (1911, Национальный музей современного искусства, Париж).

Надо сказать, что изображение музыкальных инструментов вообще было любимой темой Брака. Здесь сказались и личные увлечения: художник замечательно играл на многих инструментах, в юности учился играть на флейте. Однако существовали и чисто творческие причины. Мастер любил говорить, что каждый музыкальный предмет можно оживить, прикоснувшись к нему.

До конца жизни художник хранил у себя самую любимую свою работу «Музыкальные инструменты» (1908, частное собрание). На небольшом холсте горизонтального формата представлены мандолина, кларнет, скрипка, аккордеон и партитура. Контуры инструментов ясно читаются, цветовая гамма приглушенная: зеленые, серые и коричневые оттенки.

Ж. Брак. «Новый замок в Ла Рош Гюйон», 1908 год

Далее Брак продолжает развивать эту тему: форматы полотен становятся больше, мастер предпочитает разворачивать их вертикально. Формы изображенных предметов ломкие, и они только отдаленно напоминают о реальном объекте изображения, зато пространство исполнено такой динамики и энергии, что становится не менее значимым, чем изображаемый объект. Кристаллические формы рассыпаются на глазах и, чтобы придать им устойчивость, мастер вводит в изображение реальную, узнаваемую деталь, например гвоздь или свечу. Кроме того, этот предмет напоминает о реальности, от которой шел художник, создавая композицию. В конечном счете мастер показывал путь анализа предмета.

С 1912 по 1914 год Брак работал в манере синтетического кубизма. Он создавал композиции из разнообразных материалов и фрагментов языковых систем неродственных типов. Особенно часто художник стал применять в своих работах коллажи, причем в качестве элементов картины использовались наклейки газетных обрывков, печатная реклама, куски обоев и клеенка с разнообразной фактурой. Для достижения особого эффекта Брак решил добавлять в краску песок, опилки или металлическую стружку. Благодаря этому изображение предметов воспринималось зрителями не целиком, а расслаивалось на отдельные части, то есть цвет, фактуру, форму, рисунок. Как правило, изображение сопровождалось разнообразными графическими знаками – нотами, цифрами или буквенными надписями. В результате сложных взаимоотношений между графемами и визуальными знаками элементы изображения обладали способностью перестраиваться, вступать в сложнейшие взаимоотношения, а смысловые ситуации комбинировались наподобие калейдоскопа. Именно в этом состоит секрет необычайного воздействия на зрителя таких композиций, как «Вальс» (1912, Фонд П. Гуггенхейма, Венеция), «Бокал, скрипка и нотная тетрадь» (1913, Музей Валлраф-Рихартц-Людвиг, Кёльн), «Гитарист» (1914, Национальный музей современного искусства, Париж). Изобретенный им метод художник осваивал и в коллажах, исполненных на бумаге («Ария Баха», 1912–1913, Национальная галерея, Вашингтон; «Натюрморт на столе», 1914, Национальный музей современного искусства, Париж).

Ж. Брак. «Женщина с мандолиной», 1910 год, Государственная галерея современного искусства, Мюнхен