Договор провозглашал образование автономного греческого государства: «Греки будут в зависимости от султана, как сюзеренного государя, и вследствие сей сюзеренности будут уплачивать Оттоманской империи ежегодную подать... Они будут управляться властями, ими самими избранными и назначенными, но в назначении их Порта будет иметь известное участие» (Статья II). Вместе с тем стороны обязались предложить Порте «свое посредничество с целью примирения ее с греками» (Статья I).

К договору прилагалась «Статья дополнительная секретная», предусматривавшая, в случае непринятия Турцией в течение месяца предлагаемого посредничества, санкции, одна из которых имела угрожающий предупредительный характер: «Высокие договаривающиеся державы тотчас по подписании настоящей дополнительной и секретной статьи пошлют, каждая от себя... инструкции адмиралам, начальствующим над их эскадрами в морях Леванта[3]».

Подготовка русской эскадры к походу в Средиземное море началась еще до подписания Лондонского договора. 22 мая 1827 года эскадра в составе 9 линейных кораблей, 7 фрегатов и одного корвета под командованием адмирала Д.Н. Сенявина встала на кронштадтском рейде. Адмирал держал свой флаг на корабле «Азов»; флагманами были вице-адмирал Лутохин на корабле «Св. Владимир» и контр-адмирал граф Л.П. Гейден на корабле «Св. Андрей».

Император Александр I. Литография К. Кольмана

Петербург. Дворцовая набережная. Летний сад. Литография

И.К. Айвазовский. Русский и французский фрегаты

30 мая на основании царского постановления министерство иностранных дел направило адмиралу Сенявину инструкцию следующего содержания: «Надлежит выделить из вверенной Сенявину эскадры 4 линейных корабля, 4 фрегата и 2 брига, которые должны составить отдельную бригаду под командой Л.П. Гейдена. Этой эскадре предписывается идти в Средиземное море. Назначение сей эскадры будет ныне иметь целью, во-первых, защиту и покровительство торговли и плавания российских судов в морях, окружающих берега Морей и Малой Азии и острова Архипелагские, во-вторых, соблюдение строгого нейтралитета в войне, продолжающейся между греками и турками».

МЕЖДУ ПАРУСОМ И ПАРОМ

В описываемый исторический период Россия была сильной морской державой. Ее парусный флот действовал на обширных водных пространствах, решая важные политические задачи военными средствами. В стране было несколько центров судостроения — Петербург, Херсон, Николаев, Астрахань. До 40-х годов строились исключительно парусные суда, затем появились паровые. В 1815 году на заводе Берда в Петербурге был построен первый русский пассажирский пароход «Елизавета». Через пять лет между Петербургом и Кронштадтом курсировали четыре парохода. Вслед за «мирным» пароходом вскоре появился и военный: в 1817 году на Охтенской верфи спустили на воду пароход «Скорый» с двигателем мощностью 32 л.с. Два года спустя вошел в строй пароход «Проворный» с 80-сильным двигателем, а в 1822 году — пароход «Ижора» с двигателем в 100 л.с., имевший на вооружении 8 пушек. Наряду с несомненными достоинствами, новые боевые корабли имели и недостатки, главные из которых — уязвимость колес (они выступали над ватерлинией) и слабая остойчивость в море.

К концу первой четверти XIX века русский военный флот имел следующую структуру[4] (см. табл. 1).

Таблица 1

С учетом стоявших перед страной исторических задач военно-морской флот находился в неудовлетворительном состоянии. Для исправления положения распоряжением Николая I был сформирован Комитет образования флота. В него вошли вице-адмирал А.В. Моллер (глава Комитета), Д.Н. Сенявин, П.В. Пустошкин, А.С. Грейг, контр-адмирал Рожков и капитаны И.Ф. Крузенштерн, Ф.Ф. Белинсгаузен и М.И. Ратманов. С докладом выступил выдающийся флотоводец Сенявин. Он дал исторический обзор развития русского военного флота, указал причины его упадка и предложил программу выхода из кризиса. В ее основу легло положение, сформулированное Николаем I в рескрипте от 31 декабря 1825 года: «Россия должна быть третья по силе морская держава после Англии и Франции и должна быть сильнее союза второстепенных морских держав».

Предложенная Комитетом программа стала основой штатов 1826 г. — последних штатов русского парусного флота. На всех флотах предполагалось иметь 446 судов[5] (см. табл. 2).

Таблица 2

По мнению главы Комитета адмирала Моллера, «это число судов будет, с одной стороны, без отягощения государству в рассуждении содержания», а с другой—«весьма достаточно не только к обороне... но и для нападательных военных действий в случае надобности в оных».

Как видно из таблицы 2, штатами 1826 года предусматривались и парусные, и паровые суда. Последние в этот период использовались в основном для несения дозорной службы и как буксиры. Основными классами боевых судов оставались линейные корабли и фрегаты. Они предназначались для нанесения артиллерийских ударов по кораблям и морским крепостям противника и для высадки десанта. Подсобные функции выполняли корветы, клипера и пароходы.

Строительство новых судов по принятой программе продолжалось с 1827 по 1844 год. За это время в состав Балтийского флота вошли 29 линейных кораблей, 25 фрегатов, 18 бригов, 14 транспортов; Черноморский флот пополнился 12 линейными кораблями, 8 фрегатами, 20 бригами и 28 транспортами.

В ДОРОГУ ДАЛЬНЮЮ БЛАГОСЛОВЯ

2 июня 1827 года Николай I провел смотр эскадры, отправляемой в дальний средиземноморский поход. На Большом кронштадтском рейде в линию выстроились линейные корабли «Гангут», «Князь Владимир», «Иезекииль», «Азов», «Александр Невский», «Андрей», фрегаты «Эммануил», «Крейсер», «Диана», «Вестовой», «Кастор» и корвет «Гремящий». В 2 часа дня император с многочисленной свитой поднялся на «Азов». С ним прибыли английский и французский посланники. Затем Николай I посетил корабли «Гангут», «Иезекииль», «Александр Невский» и несколько фрегатов. Он объехал эскадру и выразил полное удовлетворение ее состоянием. Отъезжая, царь объявил монаршее благословение всем офицерам, а рядовым пожаловал по рублю. При посещении «Азова», командиром которого был М.П. Лазарев, осматривая арсенал, государь обратил внимание на построенные из ружейных замков названия памятных для русского флота мест: «Гангут», «Ревель» и «Чесма». За последним словом стояла таким же образом выложенная буква «И». Николай I спросил капитана Лазарева, что это означает. Тот ответил, что она означает продолжение ряда приведенных названий. «А что же будет дальше?» — спросил император. «Имя первой победы флота», — ответил капитан. Четырьмя месяцами позже к упомянутым названиям было добавлено слово «Наварин».

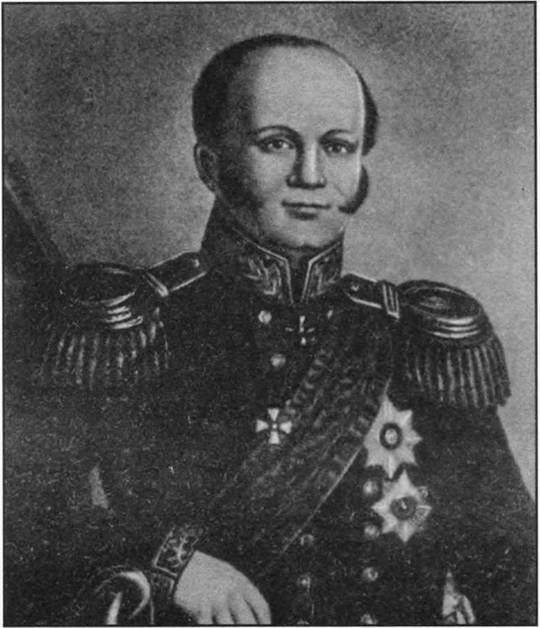

Адмирал Д.Н. Сенявин

Император Николай I. Литография Г. Митрейтера

И.К. Айвазовский. Кронштадтский рейд. Фрагмент