Кроме того, были учреждены Георгиевский адмиральский флаг (2), аналогичный Георгиевскому кормовому, и Георгиевские вымпелы: для отличившихся кораблей (3) (его получили только «Азов» в 1828 году и бриг «Меркурий» в 1829-м) и для кораблей, комплектовавшихся из военнослужащих Гвардейского экипажа (4).

С вручением Георгиевского кормового флага кораблю его экипаж становился гвардейским, матросы получали на бескозырку ленту, состоявшую из пяти полос черно-оранжевого цвета, символизировавших порох и пламя. Первым кораблем российского флота, которому был пожалован Георгиевский флаг, стал корабль «Азов» под командованием капитана 1-го ранга М.П. Лазарева за блестящие действия во время Наваринского сражения с турецко-египетским флотом 8 октября 1827 года.

С 1797 года, согласно Уставу военного флота, эскадры русского флота стали называться дивизиями. Кормовые флаги трех дивизий — 1,2 и 3-й — различались цветами: первая дивизия носила белый флаг с гюйсом в крыже, вторая — синий (флаг авангарда), третья — красный (флаг арьергарда); корабли эскадр различались по цвету вымпелов: первая имела белый вымпел, вторая — синий, третья — красный. Вымпелы поднимали на грот-стенгах. По цвету флага дивизии назывались дивизиями белого, синего и красного флагов.

В 1810 году в российском флоте были упразднены существовавшие до того времени шлюпочные адмиральские флаги и введены новые флаги для адмиралов. Флагом адмирала стал Андреевский флаг, вице-адмирала — Андреевский флаг с синей полосой вдоль нижней кромки полотнища (5), контр-адмирала — Андреевский флаг с красной полосой (6). В таком виде эти флаги просуществовали до 1917 года.

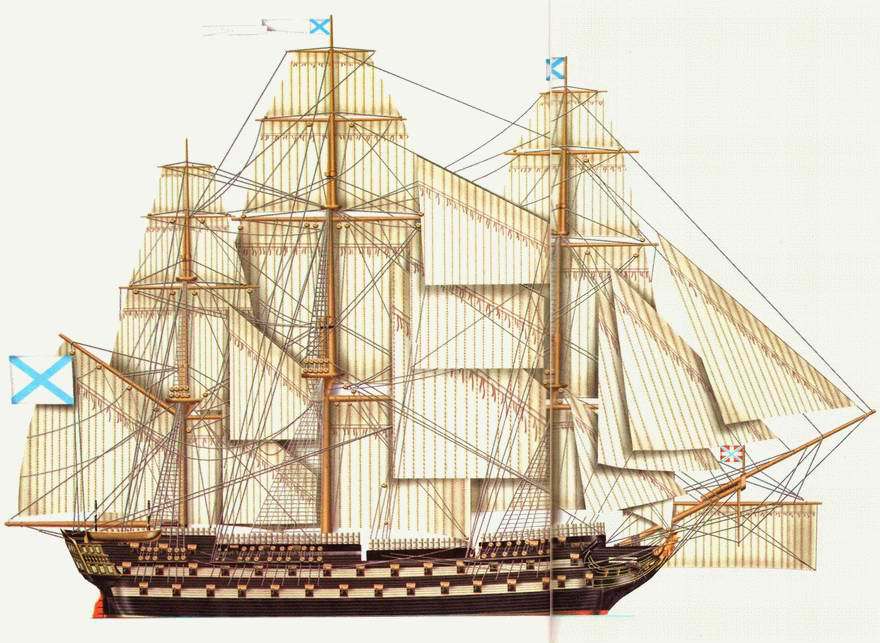

Линейный корабль «Азов»

Флагманский корабль русской эскадры в Наваринском сражении «Азов» был заложен 20 октября 1825 года на Соломбальской верфи в Архангельске. Тогда же началась постройка и однотипного с ним линейного корабля «Иезекииль». Каждый из этих кораблей имел длину 52,4 м, ширину 14,4 м, глубину трюма 5,8 м. Оба имели 74-пушечный ранг. Постройкой обоих судов руководил известный русский кораблестроитель A.M. Курочкин, помогали ему мастера В.А. Ершов и Ф.Г. Загуляев. Строительство велось под наблюдением капитана 1-го ранга М.П. Лазарева. К тому времени он уже был известным мореплавателем: совершил три кругосветных похода, в 1819 — 1821 годах на шлюпе «Мирный» участвовал в экспедиции, открывшей Антарктиду. Незадолго до окончания постройки корабля Лазарев предложил Адмиралтейств-коллегий сделать ряд новшеств на «Азове»; в основном они относились к внутренней обшивке. Предложения были приняты. По образцу «Азова» была усовершенствована в декабре 1826 года и внутренняя обшивка линейных кораблей «Гангут» и «Александр Невский».

28 мая 1826 года «Азов» и «Иезекииль» сошли на воду, а спустя неделю направились в Кронштадт. Весной следующего года подводная часть корпусов этих кораблей была обшита медью, усилена артиллерия. Следует отметить, что точно неизвестно, какой набор артиллерийских орудий был на вооружении этих кораблей. На нижней палубе стояли 36-фунтовые пушки числом 24 — 28, на верхней — орудия 24-фунтового калибра, пушки (24 — 28 единиц) и карронады (6 единиц), а также 16 8-фунтовых пушек. Карронады устанавливались на шкафуте (части верхней палубы от фок-мачты до грот-мачты), 8-фунтовые орудия — на квартердеке (кормовом участке верхней палубы) и баке.

М.П. Лазарев сумел собрать отличный офицерский состав корабля, в который вошли будущие знаменитые адмиралы: лейтенант П.С. Нахимов, мичман В.А. Корнилов, гардемарин В.И. Истомин.

После Наваринского боя «Азов» и «Иезекииль» ремонтировались на Мальте, а позже участвовали в блокаде Морей и других операциях. 12 мая

1830 года, после почти трехлетнего плавания, «Азов» и «Иезекииль» прибыли в Кронштадт, где в октябре их поставили в сухие доки для осмотра. Серьезные повреждения, полученные «Азовом» при Наварине, укоротили его «жизнь». 28 июня

1831 года корабль был «приговорен» к разборке. «Иезекииль» оставался в строю гораздо больше — он был разобран в декабре 1849 года.

Корабельные орудия

Артиллерийское вооружение русских военных судов в первой половине XIX века регламентировалось введенным 9 мая 1805 года положением. Его особенностью было исключение из набора корабельных орудий единорогов. Правда, в 1826 году они были возвращены на корабли. Построенные в 1826 — 1832 годах для Балтийского и Черноморских флотов корабли имели примерно одинаковое вооружение. На нижнем деке все корабли несли 36-фунтовые пушки: 110-пушечные — по 24 — 30, 84-пушечный — 28, 74-пушечные — по 24 — 28. На нижнем деке помимо того могли устанавливаться по 4 48-фунтовых единорога.

На верхнем деке 84- и 74-пушечные корабли несли 24-фунтовые пушки: первые — по 32, вторые — по 30 единиц. Разумеется, бывали и отклонения от этих «стандартов». На открытых батареях всех кораблей стояли 24-фунтовые карронады: у 110-пушечных — по 4, 84-пушечных — по 6, у 74-пушечных — по 6 орудий. На некоторых 74-пушечных кораблях карронады устанавливались на шкафуте, а на шканцах и баке — 16 12- или 8-фунтовых пушек.

Упомянутое выше положение об артиллерийском вооружении от 9 мая 1805 года требовало, чтобы на фрегатах отныне стояли только 24-фунтовые пушки, 6- и 8-фунтовые карронады, 8-фунтовые мортиры и 3-фунтовые фальконеты. На 44-пушечных фрегатах число таких орудий соответственно составляло 28, 2, 16, 2 и 2; на 36-пушечных — 26, 2, 10, 2 и 2; на 24-пушечных — 18 ,2, 6, 2 и 2. В период царствования Николая I вооружение фрегатов существенно изменилось. В 1826 году на этих судах снова стали устанавливать единороги, отмененные в 1805 году, а с 1826 года мелкокалиберные орудия стали вытесняться 24-фунтовыми карронадами.

Карронада представляла собой короткую чугунную пушку, или гаубицу, с легким стволом (длина канала составляла 7 калибров), с небольшим пороховым зарядом, стрелявшую ядрами на сравнительно небольшие расстояния. Это орудие впервые появилось в Англии в 1774 году. В отличие от других орудий карронада не имела цапф — их заменяла проушина, в которую вкладывали толстый болт или штырь, служивший вместо цапф для крепления орудия на лафете. Благодаря небольшому весу карронады можно было устанавливать в значительном количестве по бортам кораблей. Они были чрезвычайно эффективны при стрельбе по деревянным корпусам парусников. На вооружение российского флота карронады стали поступать в конце XVIII века, а в начале XIX века появились и в береговой артиллерии.

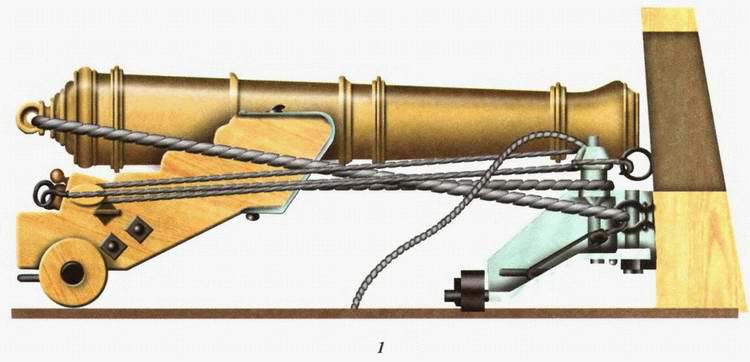

На боевых кораблях XVIII и XIX веков применялись три основные системы установок орудий: 1) станки на колесах; 2) станки на поворотных платформах; 3) станки без колес и без платформ. Промежуточный вариант представлял двухколесный станок с отдельным поворотным передком системы Маршала (I). Поворачивавшийся передок ствола орудия позволял увеличить угол обстрела. Такие установки чаще использовались на закрытых батарейных палубах кораблей.

Станки на платформах появились в конце XVIII века. Они применялись для увеличения угла обстрела орудий, устанавливаемых на открытых батареях, и для коротких орудий вроде карронады (2). В XIX веке станки на платформах получили большое распространение.

Навигационные приборы парусного флота

Находящийся в открытом море, вне видимости берегов, корабль должен «знать», где он находится, куда и как быстро плывет, сколько футов под килем и каково его расположение относительно земных и небесных тел. Первое, что интересует мореплавателя, это курс его судна. Курс определяется по всем известному прибору — компасу. Он был изобретен китайцами примерно за тысячу лет до нашей эры, и только два тысячелетия спустя о нем узнали в Европе. А до этого основными средствами для определения курса и навигационными ориентирами были Солнце и Полярная звезда. Тем не менее мореходы Ближнего Востока совершали весьма протяженные плавания. Так, примерно в 610 году до н. э. они обогнули Африку. Уже в XVI веке все морские суда плавали с компасами.