Ни о ком из поэтов символистского поколения Мандельштам не отзывался в своих статьях 1922–1923 годов столь полемически, как об Андрее Белом, самом преданном русском ученике антропософа Рудольфа Штейнера. Он высмеивал его, называл «дамой», просиявшей «нестерпимым блеском мирового шарлатанства — теософией» (II, 237), «болезненным и отрицательным явлением в жизни русского языка» (I, 221). Белый оказался наилучшей мишенью для Мандельштама в его полемике с «буддизмом» и «теософией» — неприятие восточного «тайноведения» коренилось у Мандельштама в его эллинско-иудейско-христианском мировосприятии[292]. На протяжении всей своей жизни Белый был чрезвычайно любознателен, глубоко восприимчив ко всему оккультному и иррациональному, тайнам Востока, индуистскому и буддистскому вероучению. Тем не менее, сокрушительно критикуя книгу Белого «Записки чудака» (1923), подвергая ее прямо-таки разносу, Мандельштам не позволяет себе издевательского тона в отношении автора эпохального романа «Петербург» (1912, 1916). «А над Белым смеяться не хочется и грех: он написал “Петербург”. Ни у одного из русских писателей предреволюционная тревога и сильнейшее смятение не сказались так сильно, как у Белого» (II, 322)[293].

«Ни у одного из русских писателей предреволюционная тревога и сильнейшее смятение не сказались так сильно, как у Белого»

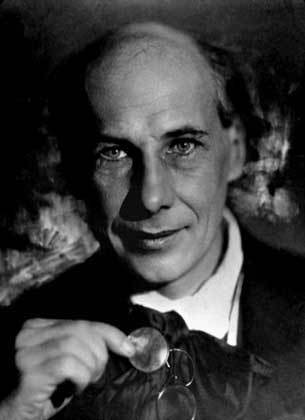

Андрей Белый (1929)

Теперь наступила другая пора. После партийного постановления 1932 года, которое унифицировало советскую литературу, двум крупным русским поэтам уже незачем было спорить друг с другом, отстаивая свои мелкие разногласия; оставалась лишь духовная жизнь — свободный разговор о поэзии, культуре, Европе. Белый, один из последних представителей Серебряного века русской литературы, выразитель высококультурной, давно минувшей и ныне запрещенной эпохи, оказался для Мандельштама ценнейшим собеседником в те чуждые духовности времена, когда страной правил «ассириец» Сталин.

Надежда Мандельштам рассказывает, что оба поэта, сидевшие в коктебельском писательском доме за одним столом, прекрасно понимали друг друга, тогда как жена Белого, Клавдия Бугаева, противилась их позднему сближению[294]. Тем не менее, именно Белый стал первым, кто обсуждал с Мандельштамом «Разговор о Данте», написанный летом 1933 года. Этот «Разговор» — в высшей степени оригинальная попытка осмыслить творчество итальянского поэта XIII–XIV века, заглянуть в его словесную лабораторию и одновременно — постигнуть динамическую суть поэтического искусства, к которой Мандельштам приближается, используя новые и все более смелые метафоры.

Но его эссе имеет и политическую окраску. В то время как партийное постановление от апреля 1932 года обрекло советскую литературу на застой и неподвижность, Мандельштам пытается говорить о ходе и движении, пути и мышлении. «У Данта, — пишет он, — философия и поэзия всегда на ходу, всегда на ногах» (III, 220). еще в 1923 году в статье «Огюст Барбье (Поэт Парижской революции 1830 г.)» Мандельштам заметил, что «Божественная комедия» была для своего времени «величайшим политическим памфлетом» (II, 304). Не случайно в свой антисталинский памфлет «Четвертая проза» (1929–1930) Мандельштам ввел начальный стих дантовского «Ада» («Nel mezzo del cammin di nostra vita…»[295]) — этими словами он обозначил свое собственное вступление в сталинский ад тридцатых годов.

Когда в седьмой главе «Разговора» Мандельштам подробно передает рассказ Уголино (33-я песнь «Ада») о пизанском архиепископе Руджери, морившем голодом его с тремя сыновьями в тюремной башне, нет сомнений: поэт говорит и о переполненных тюрьмах современной эпохи, ее «аппарате устрашения» и той «удивительной беспечности», с какой людей бросают в застенок. Кроме того, работа над Данте — при том, что основная задача была поэтологической, — приобщила Мандельштама к судьбе изгнанника. Не пройдет и года, как автор «Разговора о Данте» будет сам арестован и выслан из города — подобно Данте, изгнанному в 1302 году из Флоренции.

«Разговор о Данте» не был опубликован при жизни Мандельштама (впервые он появился в 1966 году в американском двухтомном «Собрании сочинений», затем, в 1967 году, — отдельным изданием в Москве). Когда Мандельштам возвращается из Крыма в Москву, на него обрушивается убийственная критика его армянских очерков — статья в «Правде» от 30 августа 1933 года. Резко отрицательной была уже рецензия в «Литературной газете», напечатанная 17 июня 1933 года; однако «Правда» высказалась еще более резко. «Бедность мысли», «анемичная декламация», «старый, прелый великодержавный шовинизм» — вот что, дескать, определяет эту прозу, воспевающую лишь экзотику и «рабское прошлое» Армении. Мандельштам, говорилось в этой статье, «прошел мимо бурно цветущей и радостно строящей социализм Армении»[296]. «Правда» припомнила Мандельштаму и его колкости в адрес пролетарских писателей, например, Безыменского, видного рапповского деятеля, который осмеивался в «Путешествии…» как «силач, подымающий картонные гири […], продавец птиц, — и даже не птиц, а воздушных шаров РАППа» (III, 197). Беспримерная дерзость в отношении священной пролетарской литературы!

Двойная атака в печати привела к тому, что издание «Путешествия в Армению» отдельной книгой, подготовленное Издательством писателей в Ленинграде (еще в июле Мандельштам читал корректуру), не могло состояться по политическим мотивам. Журнальная редакция «Путешествия…» в «Звезде» (май 1933 года) стала его последней прижизненной публикацией. Рухнул и поддержанный Бухариным проект двухтомника избранных сочинений Мандельштама в ГИХЛе (Государственное издательство художественной литературы): несмотря на доводы и угрозы ответственного редактора Мандельштам ни под каким предлогом не соглашался на то, чтобы исключить из состава будущей книги «Путешествие в Армению».

Армянские очерки выражали самую суть его художественного метода, а там, где дело касалось творчества, Мандельштам не мог пойти на уступки и компромиссы. Он предпочел отказаться от этого последнего в его жизни издательского проекта, тем более что аванс уже был получен.

«Разговор о Данте» был предложен редакции журнала «Звезда» и Издательству писателей в Ленинграде, но уже без малейшей надежды на успех. 3 сентября 1933 года, через четыре дня после критического выступления «Правды», Мандельштам пишет заявление в Издательство писателей в Ленинграде и просит вернуть отклоненную рукопись (IV, 155). Впрочем, этому сочинению Мандельштама, которое было для него важнее, чем какое-либо другое, не пришлось затеряться в ящике письменного стола: еще в Коктебеле он читал его Андрею Белому и Анатолию Мариенгофу, в сентябре в Ленинграде — литературоведам Виктору Жирмунскому и Юрию Тынянову, поэтам Бенедикту Лившицу и Анне Ахматовой, наконец, в Москве — Борису Пастернаку и художнику Владимиру Татлину. «Разговор о Данте» настоятельно требовал разговора с другими деятелями культуры.

Особенно ценным собеседником была для него Анна Ахматова: они вместе читали Данте. Знакомство с произведениями Данте имело для Ахматовой огромное значение, что отразилось и в ее стихах («Муза», 1924; «Данте», 1936). Видимо, акмеистам — жертвам своего инфернального времени — автор «Ада» мог сказать куда больше, чем все современники вместе. Незадолго до смерти Ахматова, отвечая на вопрос, что общего между ней, Гумилевым и Мандельштамом, написала: «Любовь к Данте»[297]. В «Листках из дневника» она вспоминает об одной из встреч с Мандельштамом в 1933 году, когда Осип «бредил Дантом, читая наизусть страницами»[298]. Мандельштам и Ахматова помнили наизусть целые отрывки по-итальянски. Однажды, вспоминает Ахматова, когда она прочитала несколько строк, Мандельштам заплакал. Она испугалась. «Нет, ничего, — сказал Мандельштам, — только эти слова и вашим голосом»[299].