Задачи, которые предстояло решить при создании стратоплана, назывались следующие:

1. Исследование аэродинамики высотных аппаратов.

2. Создание герметической кабины экипажа.

3. Осуществление проводки органов управления из гермокабины.

4. Обеспечение работы приборного оборудования в гермокабине.

5. Создание комфортных условий работы экипажа.

6. Создание специальной моторной установки, надежно работающей в условиях разреженного воздуха и низких температур (–55–70 °C).

БОК-1 (СС)

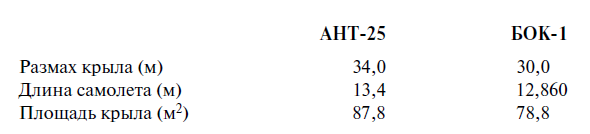

Проект высотного летательного аппарата, получившего обозначение БОК-1 или стратосферный самолет (СС), разрабатывался на основе конструкции сверхдальнего моноплана АНТ-25. Фактически это и был АНТ-25 с некоторым уменьшением размеров, поэтому вовсе не лишним кажется небольшое сравнение:

Хотя деятельность по созданию этих двух самолетов – дальнего и высотного – началась почти одновременно, изготовление АНТ-25 велось более активно и его полеты начались ранее. Строительство БОК-1 началось на заводе опытных конструкций (ЗОК) в конце 1932 г. и в последующем сопровождалось двумя переездами. В феврале 1933 г. Бюро опытных конструкций полностью перевели в ЦКБ на территорию завода № 39, где постройка самолета продолжилась. Подразделение Чижевского, которое насчитывало в тот период 40–60 сотрудников, в ЦКБ стало именоваться бригадой № 3. Однако и здесь надолго ему задержаться не удалось. Летом 1934 г. все хозяйство высотной бригады перевели в Смоленск, на базу ремонтного завода № 35, где организовали специальный опытный цех. В июне 1934 г. докладывалось, что самолет БОК-1 упакован для отправки на завод № 35. Таким образом, постройка БОК-1, начатая в 1932 г. в Москве, продолжилась в Смоленске, где и завершилась в 1935 году.

13 декабря 1935 г. летчик – испытатель И. Ф. Петров с ведущим инженером и одним из создателей самолета Н. Н. Каштановым совершили на БОК-1 первый полет. Давление в полете внутри гермокабины соответствовало 2–3 км высоты над землей, температура доходила до +25 °C.

Затем последовали доводки и очередные полеты. Иван Федорович Петров так описал эти события: «В 1936 г. я начинал заводские испытания первого советского самолета с герметической кабиной – БОК-1 конструкции Владимира Антоновича Чижевского. Заводской аэродром находился под Смоленском, и в течение полутора лет мне еженедельно приходилось ездить в Смоленск на испытания. В субботу вечером я уезжал из Москвы, спал в поезде, в воскресенье весь день проводил испытания, а вечером снова садился в поезд, чтобы в понедельник утром быть на своем рабочем месте в НИИ ВВС.

Стратоплан БОК-1, оснащенный двигателем АМ-43ФРН с трехлопастным воздушным винтом, в ходе проведения испытаний установлен в линию полета для проведения регулировок

Говорят, первый блин комом. Естественно, что и первая герметичная самолетная кабина была совсем непохожа на те комфортабельные салоны, в которых мы все теперь привыкли летать. На самолете БОК-1 она представляла собой тесную цистерну с тремя маленькими окошечками – иллюминаторами, не дававшими почти никакого обзора летчику. И так как располагалась эта бочка над радиатором водяного охлаждения довольно мощного двигателя М-34РН, то летная форма моя была весьма своеобразной: трусы и штук шесть полотенец. В полете температура в кабине из-за подогрева снизу поднималась до сорока градусов.

Такое мотание из Москвы в Смоленск и обратно было, конечно, весьма изнурительным, и для продолжения испытаний я командировал в Смоленск летчика – испытателя своего отдела П. М. Стефановского, который успешно и завершил их».

Петр Михайлович Стефановский к испытаниям БОК-1 подключился летом 1936 г. Согласно официальным документам, 25 июля 1936 г. Стефановский с наблюдателем Каштановым достигли высоты 10 875 м. Сам Петр Михайлович в своей книге воспоминаний «Триста неизвестных» дает другие значения. Впрочем, он описывает летние события 1936 г. достаточно подробно, поэтому стоит их воспроизвести в изложении Стефановского:

«Средняя часть фюзеляжа БОК-1 представляла собой цилиндрическую цистерну с тремя крошечными герметическими окошечками впереди. Левое отвинчивалось на манер пароходного иллюминатора. Вход в самолет располагался в корме цистерны. Ни дать ни взять – люк подводной лодки. Задраивается, как и там, винтовым затвором.

Самолет это или подводная лодка, а лететь надо… Влезаем в верхнее отверстие, что в хвостовой части машины, оставляем тут парашюты. С ними в пилотскую кабину не проберешься: до нее метров шесть ползти внутри фюзеляжа надо. В кабине с парашютами и не разместишься – тесно до крайности. М – да, компоновочка!..

Парашюты совсем ни к чему. Коль «посыплемся», до них ни за что не доберешься. И без них не полетишь – инструкциями разными предусмотрены. Осторожность…

Чего это я разворчался? Ползать не привык? В самолете – не привык. Но дополз. Уселся в свое кресло. Позади устроился Каштанов – ведущий инженер самолета. Осматриваюсь. Не кабина, а мышеловка. Теснотища неимоверная. Обзор – ни к черту. Видно воздушный винт да градусов по пятнадцать в стороны.

Каштанов толкает в плечо – запускай. Мотор хорош. Взял сразу. Чувствуется – силен. И послушен. В кабине его совершенно не слышно. Герметика сказывается. Разговариваем с Каштановым без напряжения.

Взлетели неожиданно легко. На разбеге, на взлете только краюшка неба видна. Слеповата машина, не годится так.

На высоте трех – четырех тысяч метров, как и предусмотрено, задраили герметические люки. Влага и углекислота, выделяемые при дыхании, поглощаются специальными устройствами. Повернешь краник – из баллонов поступает в кабину кислород, поступает с посвистом. Дышится свободно. Рядом висят кислородные маски – на случай разгерметизации на высоте. Здорово придумано.

Самолет тоже неплох. Рули эффективны. Барограф, находящийся в кабине, после герметизации вычерчивает идеальную прямую.

Вслед за пробным начались испытательные полеты. Июль в 1936 г. стоял жаркий, сухой. Летаем с совершенно непредусмотренным дополнением к летным костюмам – вафельными полотенцами на шеях. Без них – нельзя. Водорадиатор мотора расположен в обтекателях под самым центром герметической «цистерны». Когда двигатель работает на полных оборотах – в кабине нестерпимо жарко. Пот заливает лицо, саднит глаза.

Девять тысяч метров – потолок, достигнутый И. Ф. Петровым, остался позади. Уже в третьем полете мы добрались до двенадцати тысяч. На высоте прибавилось дел. Входишь в горизонтальный полет – обороты мотора снижаются и пол кабины перестает «подогреваться». Становится прохладнее. Стекла иллюминаторов сдвоенные. Между ними – накаливающиеся электрические проволочки. Вместе с влагопоглотителями и теплым воздухом, поступающим по трубкам от внутрикабинного вентилятора, они не дают запотевать нашим окнам в «большое небо». Снаружи – хуже. Со стороны, противоположной солнцу, стекла подергиваются тончайшей ледяной вязью. Она быстро разрастается, уплотняется, и вскоре сквозь нее ничего не видишь. Остается одно – развернуть самолет, подставить замерзший иллюминатор под солнечные лучи. Не полет получается, а непрерывное саморазмораживание. Придется конструктору поломать голову и над этим грешком.

На двенадцати тысячах метров столкнулись с более грозным явлением. На этой высоте начали замерзать… элероны. Пришлось управлять самолетом только при помощи рулей глубины и поворота. В следующем полете попробовали промывать проводку на элеронах обезвоженным керосином. Ничего не дает. Видимо, сказывается конструктивная особенность машины – очень большая длина тросов и обилие роликов на всем протяжении проводки. Решили летать с замерзшими элеронами. На высоте они не особенно и нужны, а спустишься до семи – восьми тысяч метров – оттаивают, начинают действовать опять.