При наклепывании якорь нагревают докрасна, а молотки смачивают водой. Вода, испаряясь, отшибает, как выражаются якорные мастера, приваренные планки, вследствие чего и образуются плены; последние вырубают и вновь те места заваривают планками. Само собой, плены, образуются в таких местах, где кромки планок не сварились с якорем; через такие щели может проникнуть вода и там преобразиться в пар, и силою последнего тонкие части планок будут приподняты. При наклепывании число варов простирается до 20.

Наклепыванием оканчиваются продолжительные мучения якоря. Но лоск для якоря необходим при вступлении в свет. В самом деле, по окончании наклепывания якорь в приличном виде вывозится из мрачной фабрики на двор к месту пробы; здесь же пригоняются к нему скоба и болт.

Окончательная отделка скобы требует до четырех варов, и затем она весит 22 пуда.

Болт по отделке весит 3 пуда 30 фунтов; на отделку его нужно два вара. Кажется, по фабрикации воткинских якорей сказано все, что нужно».

Рис. 47. Форма рогов и лап уральского якоря

Так делали якоря сто лет назад. Адский труд! Такая работа действительно требовала «великого прилежания и крайнего искусства», если выражаться словами петровского «Регламента». И якорные мастера Урала были виртуозами своего дела. За сухим, но точным изложением Д. Леонтьева можно ощутить все напряжение очень долгого и тяжелого физического труда в задымленных кузницах у пышащих жаром пудлинговых печей и горнов. Смело можно утверждать: в номенклатуре кузнечной продукции прошлого века нет вещи, которую бы изготавливали с таким усердием и вниманием, как якорь. На рис. 47 показана форма рогов и лап уральского якоря.

Откованный якорь подвергался нескольким испытаниям. Чистота отделки проверялась нагревом до темно-вишневого цвета, когда проступают все недостатки поковки. Потом якорь пробовали на удар — сбрасывали на железную плиту с высоты 12 футов. Если он выдерживал это испытание, его подвешивали и били семифунтовыми молотами. При этом чистый, звонкий звук свидетельствовал, что поковка плотна и в ней нет раковин и трещин. Если якорь выдерживал испытания, на нем выбивали клеймо. Теперь предстояло доставить изготовленный и выдержавший пробу якорь к месту его службы — Черноморский флот.

Готовые якоря грузили на гребные барки и сплавляли вниз по реке Каме, а потом по Волге до села Переволоки. Там якоря перегружали с барок на мелкосидящие баржи, и бурлаки тащили их по притоку Волги-реке Камышинке — до истоков Иловли, впадающей в Дон. Тут наступала зима, и по первопутку на огромных санях везли якоря целых пятьдесят верст. Весной, когда реки вскрывались, якоря попадали в бассейн Дона, а уже потом в Азовское и Черное моря. В Севастополе или Николаеве к ним приделывали дубовые штоки.

Теперь надо было распределить якоря по кораблям. Ведь одному судну нужен якорь одного веса, а другому — другого.

Помимо различных простых формул чисто эмпирического характера, о которых уже рассказывалось, в середине прошлого века в русском военном флоте применяли правило, выведенное из сравнения веса якорей с размерениями кораблей русского, английского и французского флотов [18]. Длину корабля между перпендикулярами умножали на наибольшую его ширину с обшивкой, и полученное произведение делили на определенное число. Оно составляло: для трехдечных кораблей — 40, двухдечных — 41, фрегатов — 42, корветов — 45, бригов — 50, тендеров и шхун — 55, больших транспортов — 45, средних и малых транспортов — 50.

Полученное частное показывало вес якоря в пудах. Так, например, длина трехдечного линейного корабля «Двенадцать апостолов» — одного из самых больших линейных кораблей русского флота — по гон-деку составляла 211 футов и 9 дюймов, ширина с обшивкой — 58 футов и 6 дюймов. Произведение равнялось 12599,125. Это число, разделенное на 40, показывало вес якоря в пудах — 314. Длина корабля «Ростислав» по гон-деку равнялась 197 футам и 4 дюймам, ширина с обшивкой — 57 футам. Произведение 11 246, разделенное на 41, показывало вес якоря — 274 пуда.

Фактически же на корабле «Двенадцать апостолов» якоря были весом от 283 до 330 пудов, а на «Ростиславе» от 264 до 278 пудов. Если на верфи не оказывалось вычисленного по весу якоря, то разрешалось брать якорь на несколько пудов больше или меньше, а именно — для якорей от 300 до 120 пудов допускалась прибавка до 9 пудов, а уменьшение в весе — до 6 пудов. Если же вес вычисленного якоря получался менее 120 пудов, то действительный вес якоря мог быть на 6 пудов меньше и на 3 пуда больше его вычисленного веса.

Каков же вес самого большого адмиралтейского якоря, изготовленного России? Самые тяжелые русские якоря этого типа в настоящее время украшают здание Адмиралтейства в Ленинграде. Они были откованы в 1863 году кузнецами Невского судостроительного завода для броненосцев «Адмирал Свиридов», «Адмирал Чичагов» и «Генерал-адмирал».

Учитывая огромные трудности, связанные с изготовлением больших якорей, можно утверждать, что стоимость «символов надежды» еще каких-нибудь сто лет назад была непомерно высокой. Вот один любопытный факт, взятый нами из книги «Первое продолжение обзора заграничных плаваний судов русского военного флота 1868–1877 гг.», том II, изданной в Санкт-Петербурге в 1879 г. (стр. 143):

«Хотя апрель месяц считается в Столовой бухте лучшим временем года, тем не менее проливные дожди и свежие ветра почти не прекращались. 2 апреля 1874 года, стоя на двух якорях, с обрасопленными реями, клипер «Всадник» испытал жестокий шторм, дувший на SO четверти. Дымовая труба была поднята, топки заряжены и котлы наполнены водою. Когда в 1/2 7 часа вечера плехтовый канат лопнул на 83 саженях, тотчас же начали разводить пары, и в 1/4 8 часа машина была уже готова к действию. Близость стоявшего за кормою купеческого судна не дозволяла травить дагликсового каната, которого было только 38 сажень на клюзе, а беспрестанно налетавшие шквалы, перемежавшиеся с затишьем, действовали на канат в высшей степени разрушительно, то вытягивая, то снова ослабляя его. В 1/2 2 часа ночи лопнул другой канат на 18 саженях; тогда моментально, дав полный ход машине, клипер вышел в море, где и держался под парами и парусами до следующего полдня. Прибыв на рейд, получили присланный с берега 100-пудовый якорь с 120 саженями 2-х дюймового каната (1/2 дюйма толще клиперского), нанятый при содействии нашего консула на все время пребывания клипера в Столовой бухте за 160 фунтов. Не имея становых якорей и не надеясь боле на свои канаты (по крайней мере на здешнем рейде), командир принужден был для безопасности судна принять присланный якорь с канатом, несмотря на высокую цену. Став на якорь на прежнем месте, при первой возможности приступили к подъему своих якорей и канатов, что и было исполнено с успехом через три дня».

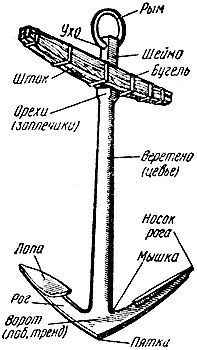

Рис. 48. Русские названия частей якоря

Прежде чем перейти к следующей главе, уточним названия частей якоря. установившиеся еще во времена Петра I и частично забытые или искаженные в наше время. Эти названия даны на рис. 48: веретено (цевье), рог, лапа, носок рога, ворот (лоб), пятка, мышка, орехи (заплечики), шток, бугель, шейма, рым, ухо — таковы исконно русские морские названия. Ими пользовались как кузнецы, так и моряки. Правда, в конце прошлого века в русские книги по морской практике попало такое «усовершенствованное» название части якоря, как «тренд» (ворот или лоб). Это название попало в наш морской язык из английского языка (trend — изгибать, гнуть). Но тем не менее этот термин у нас прижился.

Глава V. Адмиралтейский стандарт

«БЫЛА ДОПУЩЕНА КАКАЯ-ТО ОШИБКА»

«Сотни сломанных якорей, починенных на верфи Плимута, так же как и на других верфях Англии, свидетельствуют о том, что в технологии их изготовления, пропорциях или при сборке их отдельных частей была допущена какая-то ошибка… Как в нашем, так и в других флотах во время якорных стоянок слишком уж часто отмечаются поломки якорей».