Отметили для себя интересную природную деталь: погода здесь улучшается с севера. Проснулись — облачная кромка над нами, а Баренцбург и Земля Оскара II в потоках солнечного света. Исследователь обязан замечать подобные детали, использовать их для формирования рабочих гипотез. К примеру, такой: «кухня погоды» для Шпицбергена, обеспечивающая питание его ледникам, располагается где-то южнее. В том, что это именно так, мы убедились, когда на исходе суток невероятно уставшие, обожженные многократно отраженными белым снегом лучами солнца спустились к подножию ледника Гренфьорд, отметив свой путь глубокой бороздой в рыхлом снегу. Оставляли за собой борозду не только мы сами, но еще и сани, на которых спускали груз. Мы успели выполнить часть снегосъемок, как вдруг нам здорово повезло: у краевых морен мы обнаружили домик без увесистого замка на двери и удобно в нем расположились. (Год назад никакого домика здесь не было, он появился незадолго до нас. Его поставила нефтяная компания братьев Педерсен, обосновавшаяся на этом покрытом льдами и снегом участке северной земли — такие вот «новые времена» наступили на Шпицбергене!)

В течение нескольких дней мы завершили снегосъемки. Конечно, они не могли заменить нам тех, что планировались поперек острова, и все же... И все же они дали нам первое подтверждение гипотезы о том, что шпицбергенская «кухня погоды» располагается «где-то южнее». Снегосъемки показали, что осадков на юге выпадает больше, чем на севере — по крайней мере в полтора раза.

Это еще один шаг, хоть и не очень большой, на пути к решению проблемы, которую мы условились называть «головоломкой по Дж. У. Тирреллу».

Программа полевого сезона 1966 года предусматривала такие же стационарные наблюдения, какие были выполнены на ледниковом плато Ломоносова, только место для стационара было выбрано другое — ледниковое плато Хольтедаля на западе архипелага. В основном три соображения повлияли на такой выбор. Во-первых, неподалеку от плато Хольтедаля в 1934 году работал X. В. Альман. Стало быть, сравнив его данные с нашими, мы можем установить, как изменились с тех пор условия существования ледников да и сами ледники. Во-вторых, объектом исследования становился вполне самостоятельный район оледенения, питавшийся совсем из иного источника, нежели плато Ломоносова. В-третьих, наконец, здесь открывались возможности для так называемого пространственного анализа условий существования ледников. Такой подход был традиционным для русской школы полевых исследований. Зарубежные гляциологи в этом направлении практически не работали со времен Альмана.

Пока мы работали на ледниках Фритьоф и Гренфьорд, наше руководство решило в Баренцбурге все вопросы, связанные с организацией стационара на плато Хольтедаля. Дело это было не такое уж простое прежде всего потому, что у нас было много груза и мы нуждались в перевалочной базе.

Самым удобным местом, где мы могли бы создать перевалочную базу, был, конечно, Ню-Олесунн, расположенный на главном острове архипелага — на Западном Шпицбергене. Здесь мы и обосновались.

Нашу экспедицию составляли две группы — группа, предназначенная для работы на стационаре, и маршрутная группа, куда входил автор этих строк. Летная погода нужна была в первую очередь для того, чтобы переправить стационарщиков на плато Хольтедаля. Но и маршрутная группа нуждалась в хорошей погоде, а ее не было.

Мы с Троицким решили пребывание в Ню-Олесунне использовать не только для помощи товарищам в их подготовке к работе в условиях стационара, но и для проведения собственных исследований на ледниках у Ню-Олесунна. Увы, в последнем мы основательно просчитались. Оказалось, что на ледниках Ню-Олесунна уже работает французская экспедиция Ж. Корбеля, а мы об этом ничего не знали.

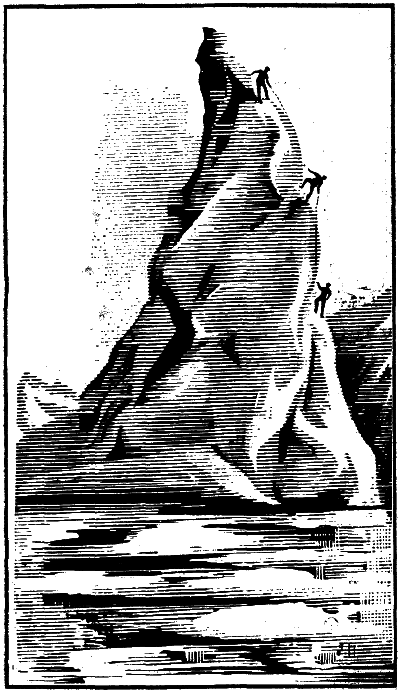

Ню-Олесунн. Туристы обожают этот уголок Шпицбергена за его уникальную красоту. Великолепный полярный ландшафт: грозные фронты ледников, заливы с дремлющими на водной глади айсбергами. По соседству с ледниковым плато Хольтедаля высятся три горные вершины — Свеа, Нора и Дана (названные так в честь Скандинавских государств).

Меня, повидавшего к этому времени немало, привлекали не столько пейзажи Ню-Олесунна, сколько сам Ню-Олесунн. С этими местами связаны многие выдающиеся события в истории человеческого проникновения в Арктику. Отсюда в 1925 году Р. Амундсен пытался па самолетах добраться до Северного полюса, но неудачно. Успех пришел в следующем году, тогда руководимая Амундсеном экспедиция на дирижабле «Норвегия» совершила первый перелет через Северный полюс, как говорится, одним махом пересекла Ледовитый океан до берегов Аляски.

Мне часто доводилось встречать в литературе имя Амундсена с характеристикой — путешественник, но ведь это не совсем так. Амундсен, кроме того,— ученый, сыгравший важную роль во внедрении аэрометодов в практику полярных исследований. Да и само стремление к достижению полюса, неважно какого — Южного или Северного, — разве не есть стремление исследователя? Конечно, та «гонка к полюсу», которая происходила несколько десятилетий назад, нередко подогревалась честолюбием. Но, на мой взгляд, важны в конце концов результаты и приобретенный при их достижении опыт преодоления препятствий, на которые полярная природа никогда не скупилась.

О пребывании Амундсена в Ню-Олесунне напоминают двухэтажный домик, где он останавливался — теперь рядом с домиком стоит бюст знаменитого полярного исследователя, причальная мачта его дирижабля, деревянный ангар — правда, развалившийся — и монумент из глыбы песчаника...

А рядом еще один памятник, напоминающий с первого взгляда некую решетку в стиле модерн. И лишь привыкнув, уясняешь его ясный и такой трагический смысл — восемь крестов по числу погибших на дирижабле «Италия» в 1928 году смыкаются своими перекладинами, объединенные общей судьбой. Куски цветного мрамора с названиями итальянских провинций, последний привет далекой родины на могильном холме, под которым никто не лежит — место их гибели в Ледовитом океане неизвестно. Победа и поражение, смерть и торжество жизни сошлись здесь на краю земли, всего в одиннадцати градусах от Северного полюса.

Погода по-прежнему нас не балует... В ожидании того дня, когда она к нам смилостивится, решили познакомиться с французскими учеными, которых возглавлял человек, известный в научном мире — геоморфолог и палеогеограф Ж. Корбель. В отличие от нас французы предпочли сосредоточить свои усилия на сравнительно небольшом долинном ледничке. Утыканный огромным количеством абляционных реек, он напоминал теперь ощетинившегося ежа. Впечатление усиливали провода, протянувшиеся по льду к многочисленным датчикам. Это был пример углубленного изучения природного процесса, и все-таки на леднике, вовсе не типичном для Шпицбергена: похожий можно было найти поближе к Парижу, в окрестностях Монблана. Разные цели, разные решения, хотя результаты будут представлять несомненный интерес для обеих экспедиций. Для нас это прежде всего лишняя контрольная точка в поисках пространственных закономерностей. Пожалуй, наши научные интересы близко совпали только с интересами Анри Жоффрэ, поскольку он один и изучал в полной мере ледниковые процессы, да еще Л. С. Троицкий встретил коллегу в лице самого Жана Корбеля, однако в выводах оба специалиста по палеогляциологии разошлись — один стремился накрыть вюрмским ледниковым щитом и Шпицберген, и соседние архипелаги, а другой был явным противником столь радикальных взглядов. Строго говоря, шпицбергенская экспедиция Национального исследовательского центра Франции не гляциологическая, а комплексная: в ней работали представители различных дисциплин — от почвоведов до морских геологов.

Контакты с французскими учеными были, несомненно, интересными, полезными, но, пожалуй, существенно не отразились на целях и методах обеих экспедиций. Однако в будущем сотрудничество дало свои плоды, причем не только в виде обмена литературой и полевой информацией.