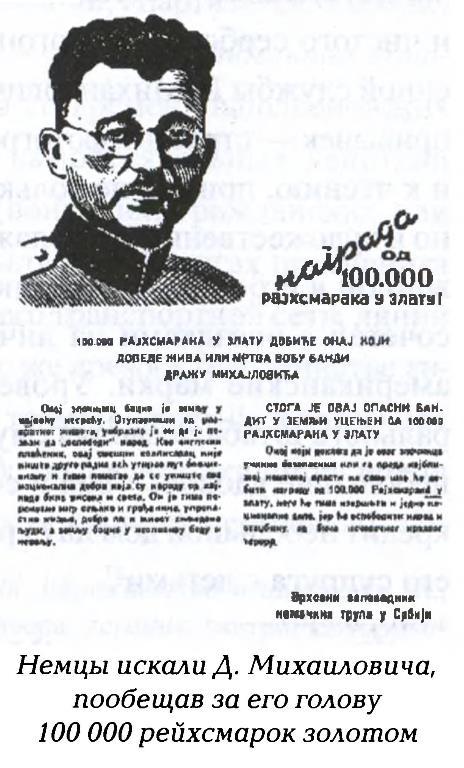

После начала Второй мировой войны Д. Михаилович неоднократно выражал свои антинемецкие настроения, что было довольно бестактно, учитывая попытки официального Белграда сохранить нейтралитет. Чаша терпения высшего военного командования переполнилась после того, как Д. Михаилович появился на приеме в британском посольстве в военной форме (что было выражением формального нарушения нейтралитета) и упомянул о традициях боевого союзничества Первой мировой войны. Узнав об этом, немецкий посол фон Херен выразил свое негодование югославскому министру иностранных дел А. Цинцар-Марковичу. В результате Милан Недич, тогдашний министр обороны и будущий премьер коллаборационистского сербского правительства в годы немецкой оккупации, отчитал ретивого полковника и вновь вынес ему наказание в виде 30 суток ареста. После этого в конце октября 1940 г. Д. Михаиловича перевели из столичного Белграда в центр Герцеговины, в г. Мостар, в качестве помощника начальника штаба Приморской армейской области. С началом войны полковник Михаилович попадает на место начальника оперативного отдела штаба II армии, которая должна была помешать прорыву немецких войск из Славонии в Боснию. Впрочем, никакой возможности остановить молниеносный распад армии у Д. Михаиловича не было. С прибившейся к нему группой солдат и офицеров, объединенных под его командованием, Д. Михаилович отступил в глубь Боснии, где его и застал приказ Верховного командования югославской армии о капитуляции, который он признать отказался. Он решил пробиваться к Дрине, где надеялся обнаружить несдавшиеся сербские части. С этого момента начался его путь к созданию военно-четнической организации и движения, которое стало самым противоречивым явлением в истории сербского народа в XX веке…

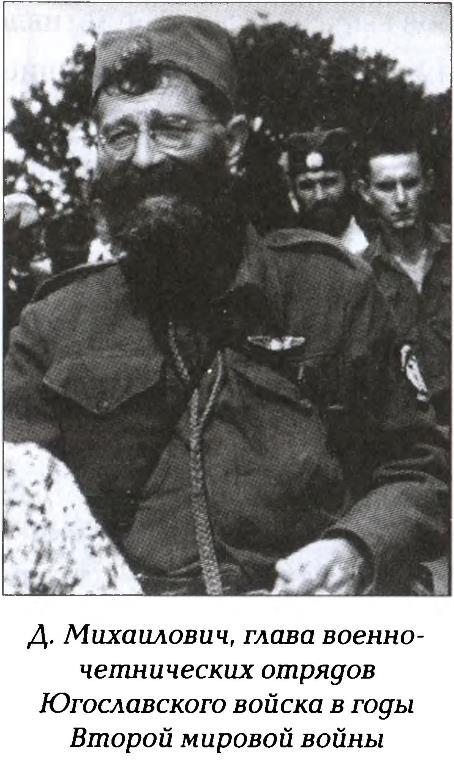

Как уже упоминалось, в своем багаже Д. Михаилович имел окопный опыт боевого офицера Первой мировой войны, который довлел над ним в ходе его руководства Югославским войском в Отечестве (ЮВвО), как официально называлось его движение. Перед начальством он не чурался выразить свое мнение, за что частенько подвергался наказаниям. С другой стороны, неоспоримое личное мужество и основательное знание военной науки не дали его карьере увянуть окончательно. В общении с товарищами и сослуживцами Михаилович обладал удивительной простотой и легко устанавливал дружеские связи, имея к тому же дар убеждать собеседника в разговоре. Роста он был невысокого, волосы имел темно-каштановые, глаза голубые. Бороды и даже усов он, как и большинство его соратников, не носил; обильная растительность на лице, а у некоторых четников и более длинные волосы (но не у Михаиловича) превратились в фирменный знак четнического движения лишь позднее — с осени 1941 г. С ранних лет Д. Михаилович носил очки, а в зрелом возрасте его стали мучить приступы ревматизма. Он был уже весьма немолод (в 1940 г. ему исполнилось 47 лет) для участия в партизанской деятельности, пусть даже и на командной должности[26]. Михаилович был страстным курильщиком, а порой был не против и «чоканчи-ча шливовицы» — стеклянной фляжки крепкого, ароматного и чистого сербского самогона из слив. В течение своей военной службы Д. Михаилович приобрел несколько полезных привычек — страсть к фотографированию, к горным походам и к чтению, причем не только военно-научной литературы, но и художественной. Наслаждение от верховой езды (перед войной в его домашней конюшне стояла пара лошадей) он сочетал с поездками на личном автомобиле, предпочитая американские марки. Уровень доходов полковника Генерального штаба позволял ему не только обеспечить себе эти небольшие удовольствия и содержать семью, но и купить в кредит небольшой дом на окраине Белграда, где и проживала его супруга с детьми[27].

II. ВОЕНННАЯ СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ

1. Теория и практика партизанской войны в Югославии до апреля 1941 г

Прежде всего, необходимо сделать терминологическое уточнение. В классическом понимании, «партизанская война» (т. е. буквально «война партий» — «война [отдельных воинских] частей») в русском языке со времен Наполеоновских войн является названием для самостоятельных действий отдельных от армии отрядов (воинских, гражданских или смешанных), действующих в тылу и на флангах противника с общей целью дезорганизации его транспортной сети, линий связи и пунктов снабжения. В то же время в большинстве европейских языков используется термин «guerrilla warfare» (от исп. guerrilla — «малая война»), также возникший во время наполеоновских войн[28]. В сербском языке существовало собственное название для этого понятия — «четническая воина», при этом в возникновении этого явления стоит различать два источника — историческую традицию и военную идею[29].

Традиционное явление, когда сербы в поисках свободы и независимости уходили (имеется даже особый сербский глагол «одметнути се») в горы из мира закона и подчинения туркам, носило особое название — «хайдучия»[30]. В течение веков у сербов развились особые традиции и представления о поведении участников «хайдучии», сохранявшиеся в причудливом переплетении эпической поэзии, обычного права, этнографических особенностей и народного православия. День святого Георгия («Джурджевдан»), 6 мая, считался днем «хайдуцкой встречи», когда зазеленевшие горы позволяли уйти в горы, а День святого Димитрия («Митровдан»), 8 ноября, считался днем «хайдуцкого расставания», когда участники «хайдучии» из-за начинавшихся холодов возвращались с гор и пережидали зиму по тайным убежищам у доверенных лиц.

Такой доверенный пособник (серб. «ятак») доставлял скрывающемуся «хайдуку» провиант, размещал его у себя дома в зимнее время, снабжал информацией, получая взамен часть награбленного. Грабеж был одним из основных занятий участников «хайдучии», однако здесь также имелись свои правила и ограничения, которые защищали бедных («честным» считалось лишь нападение на торговцев и сборщиков налогов) и ограничивали убийства (убийства допускались лишь из мести за предательство, а также из «самообороны» при нападении властей и в случае сопротивления жертв грабежа). Кроме грабежей еще одним из занятий участников «хайдучии» было похищение с целью выкупа. Иногда участники «хайдучии» объединялись в отряды — «четы», во главе которых стоял атаман — «харамбаша»[31]. Во времена турецкого господства «хайдучия» представляла собой аналог настоящей повстанческой деятельности в миниатюре. Она была одним из способов выразить свое сопротивление иностранному господству, имевшему многократное численное превосходство. Однако после появления независимых национальных государств на Балканах «хайдучия стала выражением цивилизационного отставания и неразвитого аграрного общества, хотя в ней было и отражение конфликта между государством и крестьянами, в том числе сопротивление крестьянского населения новой и примитивной бюрократии, что привело к тому, что в народе она (хайдучия. — А. Т.) воспринималась упрощенно романтизированно, а ее представителей чествовали как смелых и свободных «горных царей»»[32]. К середине XIX в. явление «хайдучии» на территории Сербии вырождалось в бандитизм (именно так стали переводить этот термин на сербский язык). Властям обновленной Сербии удалось его почти полностью ликвидировать, хотя в наиболее отдаленных гористых районах страны рецидивы все-таки случались[33]. Исчезая в горах Сербского королевства, «хайдучия» как явление не исчезала из сердец его населения и их соплеменников из сопредельных империй, сохраняясь в менталитете в форме представлений о возможности (в случае необходимости) вмешательства частного лица (частных лиц) в sancta sanctorum любого государства — применение вооруженной силы (насилия) для решения внутренних и внешних конфликтов[34].