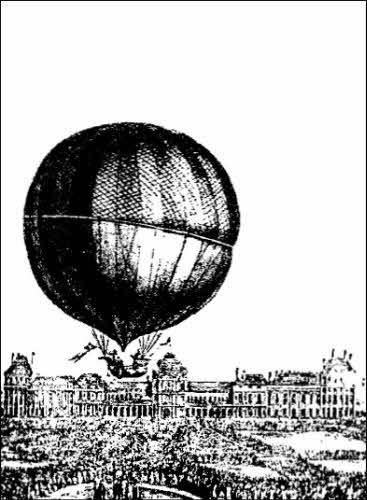

Тем временем Шарль изготовил новый шальер. Расчеты показали, что его миниатюрный по сравнению с монгольфьером Розье шар диаметром 8 м достаточен для подъема корзины-гондолы с экипажем из 2-х человек и дополнительного груза-балласта для его сбрасывания при необходимости увеличить высоту полета или отрыва от земли. На заполнение шара аэростата водородом ушло 3 дня. 1 декабря 1783 года в подвесную гондолу вошли два новых воздухоплавателя: сам профессор и один из Робберов. Шар у земли удерживался веревкой. По просьбе Шарля веревку перерезал Этьен Монгольфье. К всеобщему удовольствию жителей Парижа, в течение 2 часов 5 минут на высоте 400 м шар (рис. 4) парил над городом. После приземления Роббер покинул гондолу, а Шарль как ни в чем не бывало, при всеобщем ликовании, поднялся в воздух еще раз. В опасном одиночестве он достиг высоты 3000 м. Сбрасывая балласт и выпуская газ по шлангу, он управлял как высотой полета, так и актом приземления/10/. Ж. Шарль стал национальным героем и почетным членом Академии наук. Помимо прочих наград, в честь изобретателей обеих типов воздушных шаров была изготовлена памятная медаль. Имя Шарля на ней было выбито рядом с именем Монгольфье. Ученые круги задались вопросом: могут ли, и на каких высотах, люди подвергнуться опасности задохнуться от недостатка воздуха/11/?

Рис. 4. Полет Жака-Александра Шарля и одного из братьев Робберов на аэростате-шальере 1 декабря 1783 г.

Полотно, оклеенное бумагой, как материал для изготовления оболочки аэростата, предназначенного для полета людей, был ненадежен. В дело пошли шкуры и кишки животных. Для уплотнения проницаемых для воздуха матерчатых аэростатных оболочек получила распространение бордюшированная оболочка тонких кишок коров, свиней и овец. Бордюшированную тонкую пленку клеили из желатина, глицерина и соды, наклеивали на материю с внутренней стороны шара. В дальнейшем несущие оболочки стали изготавливать из алюминия, дюралюминия, титана и синтетических материалов. Для нагрева и поддержания температуры несущего воздуха сначала пользовались соломой, ветками и каменным углем, затем перешли на нефть и горючие газы. Вместе с горючими газами появляются горелки с регулирующими устройствами и механизмы автоматического поддержания температуры горячего воздуха в оболочке/12/.

23 июня 1784 года монгольфьер с экипажем из двух человек поднялся на высоту 4000 м. Полеты, выполняемые пилотами на высотах более 4000 м, сегодня называют «высотными». Как известно, работоспособность человека на подобных высотах заметно снижается. Причинами ухудшения являются: недостаток кислорода, понижение атмосферного давления и низкая температура воздуха. Уже более ста лет тому назад французский биолог и естествоиспытатель Поль Бер провел и для наших дней актуальные исследования по воздействию на организм человека пониженного и повышенного барометрического давления, которые составляют основу научных представлений о сущности декомпрессионных расстройств. Он неоднократно подвергал себя воздействию различных величин давления разреженного воздуха в барокамере на высотах 8000–8800 м. Результаты своих исследований он в 1878 году опубликовал в книге «Барометрическое давление»/13/.

В 1881 году В. В. Пашутин предложил термин «кислородное голодание» и дал классификацию заболевания. У земли и на больших высотах процентное содержание главных составляющих воздуха — азота и кислорода — остается неизменным: 78 % азота и 21 % кислорода. Однако на больших высотах воздух становится разреженным. При дыхании подобным воздухом и начинается «кислородное голодание»: функциональные расстройства организма, связанные с ухудшением нормального газообмена в организме/14/. При этом возникают: головная боль, чувство тяжести в голове с мгновенным засыпанием, апатия, усталость и полная отчужденность. Опыты, проводимые в середине XX века в высотных барокамерах, нацеленные на безопасное пребывание пилота на больших высотах, позволили летчикам и стратонавтам начать успешное завоевание заоблачных высот. Е. Е. Чертовский в своей книге «Стратосферные скафандры» (1940) приводит первые шаги пути, по которому шла авиационная медицина, преодолевая высотные барьеры «кислородного голодания». «При снижении барометрического давления в высотной барокамере вдвое (с 760 мм рт. ст. до 380 мм рт. ст.) и одновременном увеличении процентного содержания кислорода в атмосфере камеры тоже вдвое (с 21 % до 42 % О 2) у находящегося в камере испытуемого кислородного голодания не возникало». В связи с подобными опытами Е. Е. Чертовский приводит в книге известное общее понятие о так называемом «парциальном давлении» в дыхательной газовой среде (азот, кислород):

«У земли при атмосферном давлении 760 мм рт. ст. с содержанием кислорода 21 % величину его парциального давления можно определить по формуле:

0,21 * 760» 160 мм рт. ст.

При снижении давления до 380 мм рт. ст. и увеличении содержания кислорода с 21 % до 42 % парциальное давление кислорода в дыхательной среде барокамеры остается тем же:

0,42 * 380 «160 мм рт. ст.»

По мнению Е. Е. Чертовского, если принять за основу и исходить из необходимости сохранения стабильности парциального давления кислорода, допуская при этом понижение общего давления, то в определенных практически значимых допустимых пределах можно с помощью приборов обеспечивать пилоту достаточно продолжительное время вполне безопасное пребывание в полете на больших высотах/15/. Но вернемся к началу воздухоплавания. Успешные высотные полеты аэростатов позволили ученым приступить к исследованию атмосферы — основы жизни на земле.

24 июня 1802 года Гумбольдт и Бомплан поднялись в небо с целью измерения температуры и давления воздуха. Их аэростат достиг высоты 5878 м. В 1803 году физик Робертсон провел исследование электрических явлений в атмосфере на высотах 7000 м/16/.

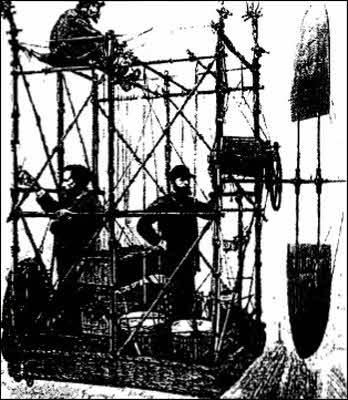

Не было еще способов управления аэростатами в горизонтальной плоскости. При любом ветре они превращались в неуправляемую «игрушку стихии». Эту малопривлекательную особенность аэронавты окрестили термином «свободный полет». Решая задачу управления полетом в 1852 году, французский инженер-механик А. Жоффар создал первый оборудованный механическим двигателем аэростат. А. Жоффар установил на нем паровую машину весом 48 кг и мощностью 2,2 кВт. Скорость полета аэростата с мягкой оболочкой в безветренную погоду составила 3 м/сек. В 1880 году немецкий инженер Г. Вельшфорт установил на аэростат бензиновый двигатель, а в 1883 году французы братья Гастон и Альберт Тиссандье оборудовали аэростат (рис. 5) электродвигателем мощностью 1,5 кВт. Вес питающей его аккумуляторной батареи был 220 кг, скорость 4 м/сек. При столь малых скоростях аэростаты по-прежнему не имели возможности двигаться против ветра, но двигатель с движителем в виде винта наделил их небольшой скоростью и возможностью совершать в тихую погоду полеты в требуемом для аэронавтов направлении/17/. «Свободный полет», как основная характеризующая первые аэростаты общая их особенность, с установкой двигателей постепенно сходит на нет.

Рис. 5. Дирижабль Гастона и Альберта Тиссандье с электрическим двигателем (октябрь 1883 г.) из книги А. Е. Тараса «Дирижабли на войне»

5 сентября 1862 года англичане Плешер и Коксуэлл на высоте 8000 м потеряли создание. Аэростат поднялся до высоты 11 300 м. Через два часа аэронавты приземлились. Температура на достигнутых высотах была от —30 до —40 °C. Их спасла теплая одежда.

В 1874 году французские воздухоплаватели Сивель и Кроче-Спинелли, готовясь к высотному полету, посетили в Париже физиолога П. Бера. Он предложил им в качестве предварительной тренировки подвергнуть себя в барокамере действию низких давлений, соответствующих высоте задуманного предприятия в 6900 м. Для предупреждения кислородного голодания П. Бер снабжает их резиновыми мешками с кислородом. 22 марта 1874 года исследователи с двумя типами дыхательных смесей отправляются в полет. В одном мешке дыхательная смесь состояла из 40 % кислорода и 60 % азота, в другом — 70 % кислорода и 30 % азота. До высоты 5400 м они использовали первую смесь, далее перешли на вторую. Полет завершился успешно. Это было, по сути, первое в мировой практике научно обоснованное при высотных полетах применение кислорода для предупреждения кислородного голодания. Но научные рекомендации не пошли на пользу. Воздухоплаватели переоценили личный опыт.