Рис. 33а. Древнеегипетский способ дутья в четыре меха

Ракета или кузнечный горн?

Известно, что ацтеки, соседи майя, владели утерянными ныне приемами разогрева термостойкой платины и изготовления из нее зеркал. И сами заказчики и побудительные причины изготовления горна для плавки платины находятся быстро и поземному просто. Они с улыбками выглядывают из-за этих самых зеркал. Возможно, изображение именно такого сложного автоматизированного литейного горна с воздуходувной крыльчаткой и помещено на плите из г. Паленке.

Подступиться к рельефу с подобными литейными мерками позволяет одна его характерная особенность. Изображение на плите строго симметрично. Рисунок сгруппирован (рис. 34), как и любой технический чертеж, вокруг центральной оси. Верхняя его половина — зеркальное отображение нижней. Вынесем из рисунка и изобразим отдельно то, что к оси или каким-то образом присоединено, или от нее отходит. Невидимые глазу скрытые за другими деталями участки оси наметим штриховой линией. Благо ось имеет по всей длине приблизительно один и тот же диаметр.

Рис. 34. Ось симметрии больше похожа на ось — ротор вращения

В таком обнаженном виде, без затеняющих ее контуры других фрагментов резного рисунка, ось наконец обретает присущее ей физическое и механическое звучание. С точки зрения известных технических устройств и приспособлений с воздуходувной крыльчаткой, она легко соотносится с неким валом — осью вращения, а если вспомнить Дэникена, то и с составной частью газовой турбины — ротором вращения. К ее передней части присоединен ветряк с «петушиными перьями». Далее — центробежный вентилятор с набором подшипников скольжения. В хвостовой части опорно-упорный подшипник на подшипниках качения, и наконец сама газовая турбина, похожая на крылья бабочки. Где-то за турбинкой помещалась горка углей с платиной. Аппарат действительно похож на некую автоматизированную за счет ветряка литейную печь или горн с механическим дутьем. Ветряк всегда современен. Он вечный «эолов работник». Пока светит Солнце, энергия Ветра остается неисчерпаемой. И то, что древние умельцы запрягли Ветер и Солнце в одну упряжку и создали искусственный ветер для дутья — прекрасное техническое решение. Присмотримся поближе к газовой турбинке.

Попадая на лопатки турбинки (пункт 6) (рис 35) — воздушный поток отдает часть своей энергии и заставляет ее вращаться, как бы подкручивая ее, но обороты при этом будут у ветряка в целом снижаться. Свои собственные вопросы теперь начинает задавать романтического вида турбинка. Зачем это тормозящее вращение препятствие решили поместить в воздушном потоке, предназначенном для раздувания горки горящих углей? Не имея под рукой готового решения, попробуем более внимательно проследить путь поступающего из атмосферы в аппарат воздуха. Возможно, что-нибудь и прояснится. Для запуска ветряка необходимо наличие ветреной погоды. Если аппарат повернуть воздухозаборником (зевом диффузора) в сторону ветра, то лопасти ветряка завращаются. Для большей наглядности и удобства рассуждений поступим с воздухозаборником так же, как; уже раньше поступили с осью вращения. Выделим его из общей прорисовки плиты и поместим отдельно (рис. 36). Отдав часть энергии на вращение лопастей (п. 2) центробежного вентилятора, скоростной воздушный поток попадает в пасть зева, где разделяется на две части.

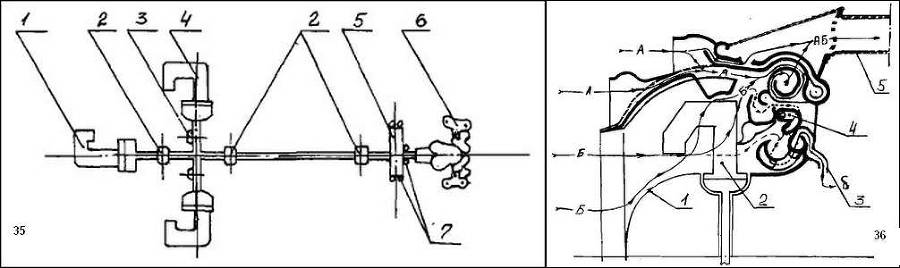

Рис. 35. Ось вращения (прорисовка).

1. Ступица ветряка; 2. Шейки опорных подшипников скольжения; 3. Кольцо упорное; 4. Компрессор низкого давления; 5. Шейка-маховик опорно-упорного подшипника; 6. Турбина; 7. Опорно-упорные подшипники качения

Рис. 36. Воздухозаборник (прорисовка).

1. Обтекатель; 2. Центробежный вентилятор-компрессор; 3. Патрубок ввода воздуха в кабину; 4. Перепускной клапан нагнетаемого воздуха; 5. Тканевый мягкий сборно-отводной воздуховод к камерам сгорания; А; Б — воздушные потоки, захваченные зевом-диффузором; АБ — суммарный скоростной поток сжатого воздуха; б — воздух в кабину для контроля начала и окончания горения перьевых лопастей вентилятора

Внешнюю часть скоростного потока воздуха (ветра), назовем его «А», захватывают наружные карманы-жалюзи. По проложенным внутри оболочки аппарата коробам-воздуховодам поток «А» прямиком уходит к турбинке в камеру «горна». Срединный воздушный слой ветра, назовем его «В», отбрасывается лопастями центробежного вентилятора (п. 2) вверх к потоку «А», и их объединенный общий поток «АВ», получив дополнительное ускорение, по тем же коробам мчится в камеру горна. Путешествие воздушного потока внутри аппарата заканчивается тем, что турбина не столько выталкивает его из камеры в атмосферу, сколько выступает в роли тормоза, который несколько уменьшает скорость потока на выходе из горна. Транзитное путешествие воздушного потока фактически обеспечивает один передний ветряк, а не турбинка. Ею богато разукрашенная перьевая конфигурация выглядит необычно красочно. Несмотря на сохранение черт общей симметрии, верхняя перьевая половина заметно отличается от нижней. Первая представлена как бы целой, а вторая — в полуразрушенном состоянии. Центральная часть ветряка к тому же напоминает воронье гнездо, охваченное языками пламени. Создается впечатление, что при своем вращении перьевые лопасти пожираются этим пламенем и разрушаются, посылая снопы искр вместе с воздухом в диффузор. Вырисовывается банальная криминальная ситуация. Дело в том, что во внутренней полости горящего аппарата находится человек. Воздушный поток со шлейфом из горящих искр и сажи помимо коробов-воздуховодов обрушивается и на него. Получается, что и во времена майя людей сжигали, в том числе и власть предержащих. Нет, это не литейный горн.

Ракета из тропической сельвы

Для обеспечения полета ракеты необходимо располагать достаточной реактивной тягой. Такая тяга реализуется путем выброса продуктов сгорания через реактивное сопло. Сопло на крышке саркофага обозначено. Нет противоречий с современным реактивным соплом ни в месте его расположения, ни в его геометрии. В передней части аппарата, как мы помним, помещен зев диффузора. Диффузор приспособлен для захвата встречного потока воздуха, а сопло в хвостовой части для выброса его и продуктов сгорания из камеры сгорания аппарата в атмосферу. Вместе они позволяют транзитной воздушной струе входить с переднего торца аппарата, а выходить из противоположного. Если окружающая воздушная среда протекает через реактивный двигатель, то этот двигатель относится к воздушно-реактивным. Для повышения модности двигателя на них размещают воздухоподающие устройства — компрессоры. При своем вращении они сжимают воздух и этим увеличивают интенсивность его подачи в камеры сгорания (рис. 37, п. 5). Приводом для их вращения служит газовая турбина

Собранные на общей оси в один агрегат, они в авиатехнике получили название турбокомпрессора. Над головой и под ногами «пилота» (рис. 33) два тюльпанообразных как бы состыкованных друг с другом полых свода. Внутренняя часть «лепестков» переднего «тюльпана» (рис. 38) представляет собой систему воздуховодов между компрессором и камерой сгорания. Полости «лепестков» второго тюльпана заполнены жидкостью. Это топливные баки. Для большей наглядности древний художник вполне достоверно (п. 2) изобразил в жидком топливе плавающие там газовые пузырьки. Внутренняя полость тюльпанов — кабина пилота. Торцевая часть заднего тюльпана крепится к задней стенке (п. 6). 10 камер сгорания, или жаровых труб (п. 5), плотно боковыми стенками крепятся друг к другу. К задним торцам жаровых труб крепятся полости воздушного охлаждения (п. 4). Замыкаясь между собой кольцеобразно, жаровые трубы (п. 5) и полости охлаждения (п. 4) образуют сборную камеру сгорания (или догорания) (п. 1) и реактивное сопло (п. 3). В сборной камере сгорания размещается на торце оси-ротора Трубина (рис. 41, п. 5).