Рис. 65. В XVII в. телескоп представлял собой наиболее сложный в техническом отношении прибор

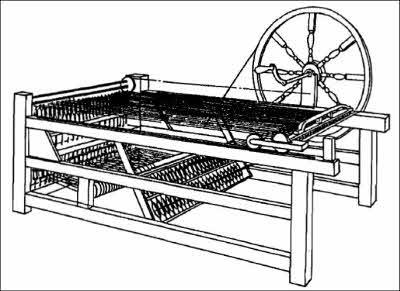

По B. C. Виргинскому, рабочим инструментом в руках астронома всегда были часы. Мощный толчок в развитии часового дела сделал Г. Галилей. В качестве регулятора часового механизма он предложил использовать маятник. Появление в Англии точных морских хронометров и стало исходным прыжковым трамплином в технической революции. Именно у часовых дел мастеров зачинатели машинного прядильного производства учились воплощать в жизнь свои технические идеи. В 1764 году Д. Харгвис (рис. 66) механизировал операции вытягивания и закручивания нити. В 1774 году С. Кромптон сконструировал прядильную мюль-машину, которая вырабатывала тонкую и прочную пряжу. Число веретен на ней вскоре было увеличено до 400. В 1769 году Р. Аркрайт запатентовал ватерную машину, рассчитанную на водяной привод. В 1825 году Р. Робертс изобрел автоматическую мюль-машину, в которой изготовление различных номеров пряжи осуществлялось и регулировалось самой машиной. Переворот в хлопчатобумажной промышленности потянул за собой льняную, шерстяную и шелковую. Модернизировалась вязальная, кружевная и швейная. Создание новых станков подвинуло технику к революции паровых машин. Посредством шкиво-ременной передачи они стали приводить в действие станки.

Рис. 66. Прядильная машина Харгривса

После прочтения очерков А. Гурштейна «Извечные тайны неба» придется согласиться с тем, что во всех грехах развития современной науки и техники виноваты астрономы: ищите астрономов. Результативно работали астрономы и там, за возведенным Дионисием «железным занавесом». Современная астрономия прочно, как акробат на плечах партнера, стоит на наследии исполинов каменного века. И тогда и сегодня постоянно возникали и возникают неотложные практические вопросы. Их сурово диктовала тогда и сегодня жестокая, порой смертельно опасная необходимость. Вряд ли можно полностью исключить вероятность возникновения в прошлом ситуации или стечения жизненных обстоятельств, когда накопленный веками астрономический потенциал однажды не смог позволить себе остаться в стороне от забот практического дела. Видимо, хотя бы однажды этот потенциал смог получить для отражения наката очередных волн смертельно опасных жизненных вопросов реальную возможность квалифицированно сработать не как всегда, а доступными только ему мощными сугубо техническими методами. И в воздух поднялись летательные аппараты. Речь, естественно, не идет о широком промышленном масштабе их изготовления. Предпочтительно предположение о возможностях создания древними сообществами минимально необходимых производственных условий, достаточных для результативной работы гениев-самородков.

Деление полушарий неба на созвездия пришло с Востока С созвездиями связаны многочисленные легенды и мифы. Их литературная канва и скрытые подтексты еще ждут кропотливой и трудоемкой дешифровки историков. Воспользуемся пока теми материалами, которые уже давно продуманно подобраны и любезно, со знанием дела предложены читателям в прекрасной работе А. Горштейна — «Извечные тайны неба»: «Пожалуй, только если будешь идти по жизни вперед, но при этом не стесняться, не бояться поворачивать иногда лицо назад — можно будет что-то в жизни понять».

В VI веке до н. э. в верховьях рек Тигра и Евфрата достигла расцвета Вавилония. Наиболее образованные люди Вавилона занимались математикой и астрономией. Тщательное наблюдение велось за Солнцем. Смещение Солнца по небу на величину его диска они рассматривали как «один шаг Солнца». В дни равноденствия Солнце описывало по небу полуокружность, в которой укладывалось 180 «солнечных шагов», а в целом, следовательно — 360. Тем самым они разделили окружность на 360°. Их взгляды перекочевали в Грецию.

Солнце достигает наибольшей высоты, проходя через одну и ту же воображаемую линию на небосводе. Пересечение этой линии с точкой горизонта получило название юга. Древним путешественникам был необходим ориентир на земле. Они выбрали для этой цели определяемую по звездам линию север— юг. Эта линия получила название меридиана. Угол, образованный каким-либо любым меридианом с начальным, назвали долготой (рис. 67). Чтобы различать точки, которые лежат на одном меридиане, ввели вторую географическую координату — широту. Наиболее интенсивно мореходство развивалось на Средиземном море. Длина и ширина его и дали жизнь терминам «широта» и «долгота». Из-за незнания точного радиуса Земли при определении в море долготы предпочтение чаще отдавалось не астрономическим наблюдениям, а вычислениям, с помощью замеров скорости корабля, по пройденному пути. Введение географических координат позволило определить радиус Земли.

Эратосфен, грек по национальности, занимался в Александрии замерами высот солнца В полдень в Александрии солнце отстояло от зенита на 1/ 50часть «своего шага». В городе Сиена, расположенном на расстоянии 792,5 км от Александрии, солнце в полдень было полностью видно на дне самого глубокого колодца. Разность их широт составляла 7°12′. Используя эта данные, он вычислил радиус Земли (рис. 68).

Слева направо

Рис. 67. Измерение долготы. Из манускрипта по гидрографии французского мореплавателя Жака де Воля (1583)

Рис. 68. Схема измерений размеров Земли Эратосфеном

Рис. 69. Вид Гринвичской обсерватории в период ее основания

По отношению к Солнцу Земля делает полный оборотна 360° за 24 часа. Т. о., 1 час — 15 градусов. Одна секунда времени (1s) = 15 секундам дуги (15″). Поверхность земли была разбита по меридианам на 24 часовых пояса. К примеру, разность долгот между Москвой и Лондоном составит по времени 2 часа 28 мин. С точки зрения системы широт и долгот — около 37°. В распоряжении древних мореходов для определения своего местонахождения в ходу были получасовые песочные часы с названием ампольета (рис. 72).

Слева направо

Рис. 70. Наступление местного полдня в различных точках поверхности Земли

Рис. 71. Штурман секстантом измеряет высоту светила над горизонтом

Рис. 72. Песочные часы — ампольета

После окончания Крестовых походов взоры небогатых европейцев притягивает богатая Индия. Монополия на торговлю с ней прочно находится в руках арабов. Свой путь в Индию португальцы начинают прокладывать вокруг западного берега Африки. X. Колумб предлагает свой проект. Он считает, что в мире один океан, и если плыть на Запад, то на пути окажется Азия. Чем располагал Колумб для навигации? У него был компас и получасовая ампольета — песочные часы. Коррекцию зафиксированного в журнале времени делали по солнцу и дополнительно сверяли по ноктуралии. Через ее диоптр смотрели на Полярную звезду, а указатель направляли на ее спутник Кохаб. Он делает, и это знали, полный оборот вокруг Полярной звезды за 24 часа. При надлежащем мастерстве время могло быть определено с точностью до 15 минут. Для пеленга Солнца и звезд имелся квадрант.