Основное оружие, наиболее часто встречающееся на Пасхе, – матаа, обсидиановый наконечник для копья с черенком, позволяющим крепить наконечник к древку; в нем нет ничего полинезийского. За пределами острова Пасхи найдено всего два матаа, оба в могилах древних жителей чилийского приморья. Были ли они изготовлены на месте или привезены (может быть, как раз с Пасхи), остается невыясненным.(63) Каменные топоры из слоев последнего пасхальского периода весьма разнотипны. Топоры с симметрично обитым с двух сторон клинком (то есть собственно топоры, а не тесла) нельзя назвать типично полинезийскими. Тем не менее их находили при раскопках в слоях среднего периода. Заостренные с одного или с двух концов ручные рубила составляют на Пасхе основную массу находимых орудий труда: ведь ими пользовались все каменотесы. Однако они не являются характерным полинезийским элементом. Зато в Америке эти рубила, как и упомянутый выше топор, были широко распространены.

В чрезвычайно пестром пасхальском наборе рыболовных крючков важнейшее место занимает сплошной каменный крючок, не встречающийся ни в Полинезии, ни в прилегающих к ней областях. По не выясненной пока причине его встречают в культурных слоях на островах у побережья Калифорнии. Кроме того, сплошные каменные крючки делали только на южноамериканском побережье ниже Тиауанако.(64) Важнейший элемент всех полинезийских культур – каменный пест для приготовления пои. Тем резче бросается в глаза его полное отсутствие на Пасхе. Хотя тут выращивали таро, но пои, основную полинезийскую пищу, не делали.(65) Отсутствовал на Пасхе и кава – распространенный по всей Полинезии ритуальный напиток, присущий лишь полинезийской культуре.

Сделанная из дерева или китовой кости ребристая колотушка для тапы (наряду с пестом главный предмет полинезийской утвари) на острове Пасхи не применялась, пока ее не ввезли уже во времена миссионеров. Пасхальны выколачивали свой луб махуте окатанными морем голышами и соединяли получившиеся полосы совсем не на полинезийский лад – сшивали их с помощью иголки и нитки. Как показал Метро(66), остров Пасхи – единственное место во всей Полинезии, где одежду из тапы шили. Соответственно важным элементом пасхальской культуры стала маленькая костяная игла с ушком. Наша экспедиция нашла 163 таких иглы. Этот тип изделий чрезвычайно редок в Полинезии, зато подобные ему изделия известны в древнем Перу.(67) Единственным предметом обстановки в домах были циновки из южноамериканского камыша тоторы и каменные подушки с нацарапанным рисунком, не употреблявшиеся в Полинезии. Применение на острове каменных подушек (они известны также у многих южноамериканских народов) неверно объясняли(68) нехваткой древесины – довод, которым долго оперировали исследователи.

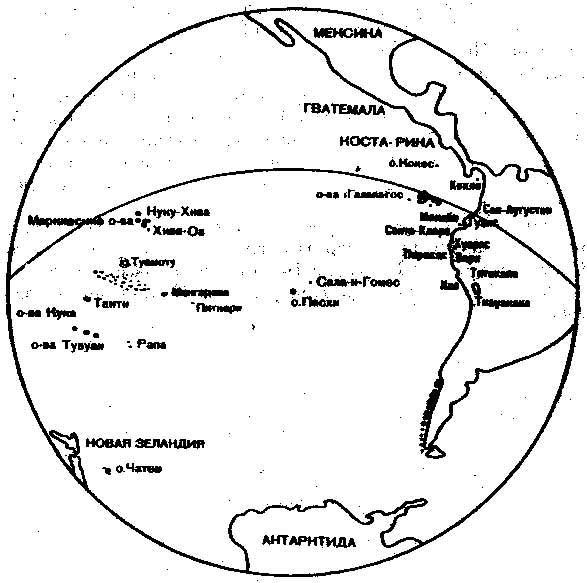

Положение острова Пасхи по отношению к ближайшим островам Полинезии и побережью Южной Америки. Наглядно видно сколь мала разница в расстоянии до соседей на западе и на востоке.

До сих пор вне поля зрения ученых оставались повсеместно встречающиеся на Пасхе неполинезийские жернова, очень похожие на американские метате. Для чего древние пасхальцы применяли эти жернова, неизвестно. Не менее часто попадаются (тоже неполинезийские) маленькие миски из полированного базальта в форме полушария. Аналогичный тип распространен на северном побережье Чили.(69) Личные украшения и знаки достоинства пасхальцев – например, деревянные реи миро (плоский кусок дерева в виде полумесяца, обычно с бородатой мужской физиономией на концах; по словам островитян, реи миро символизировали, во-первых, луну, во-вторых, те самые суда, на которых приплыли на Пасху их предки) и тахонга (кусок дерева, напоминающий по форме яйцо или кокосовый орех; на тупом конце часто вырезалась двойная человеческая голова; тахонга вешали на грудь) – сильно отличаются от полинезийских.

Даже столь важные моаи кавакава (резное изображение изможденного мужчины с торчащими ребрами, впалым животом, орлиным носом, козлиной бородкой и свисающими до плеч ушами; местные предания утверждают, что это портрет единственного представителя первых обитателей острова, который уцелел после жестокой битвы), моаи паапаа (плоское деревянное изображение женщины с некоторыми мужскими чертами) и прочие деревянные скульптуры – основные атрибуты искусства и ритуалов острова Пасхи, неизвестны в Полинезии. У них нет ничего общего с фигурками тики.

Перечень пасхальских элементов, отсутствующих в Полинезии, и полинезийских элементов, которых нет на Пасхе, можно продолжить, но мы уже назвали важнейшие предметы местного быта и черты религиозных обрядов. Поэтому достаточно в заключение сослаться на дощечки ронго-ронго, ставшие предметом столь оживленного обсуждения. Полинезийцы но знали письменности, а между тем именно остров Пасхи, занимающий обособленное географическое положение, оказался единственным из островов Южных морей, где обнаружена письменность. Исследованиям этого вопроса посвящена следующая глава.

Трудно объяснить сложную историю острова Пасхи, если догматически отвергать влияние культур Нового Света. И ведь от Пасхи до Нового Света расстояние ничуть не больше, чем до Центральной Полинезии на западе.

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ОСТРОВА ПАСХИ И ПИСЬМЕННОСТЬ РОНГО-РОНГО (XI)

Остров Пасхи, ныне принадлежащий Чили, приобрел в последние десятилетия известность не только благодаря экспедиции Хейердала. Прошел слух, будто один немецкий ученый, применяя методы дешифровки, разработанные в годы второй мировой войны, обработал собранный епископом Жоссаном материал и раскрыл наконец тайну пасхальской письменности. Во всяком случае, печать превозносила этого ученого как толкователя письмен острова Пасхи и Хейердалова супостата. Но опубликованный отчет оказался чрезвычайно сдержанным. Впечатление, что многое осталось невыясненным, подтвердилось тем, что в расшифровку включились советские исследователи, применяющие самые современные способы. Причем они считают, что проблема прочтения пасхальских дощечек далеко не решена; больше того, они сомневаются, что ее вообще можно решить.

Хейердал внес немалый вклад в решение этой проблемы. Он не ограничивается ссылками на собранный экспедицией материал, а тщательно разбирает все, что почти за двести лет стало известно от островитян о дощечках с письменами.

Интерпретируя толкования, предложенные самими пасхальцами, Хейердал пришел к тому же заключению, к какому другим путем пришли советские исследователи: язык дощечек, очевидно, так же чужд для Полинезии, как и письмена. Некоторые признаки как будто указывают на связь с Южной и Средней Америкой.

На первый взгляд, аргументация Хейердала может показаться чрезмерно обстоятельной, отдельные факты повторяются и рассматриваются с различных сторон, но это необходимо при той осторожности и сдержанности, с которой он формулирует свои выводы. Зато читатель приобщается к увлекательной, кропотливой работе исследователя, когда словно при расследовании уголовного дела, отыскивается деталь за деталью и возникает мозаичная картина, призванная выявить истину.

Текст этой главы первоначально был напечатан во втором томе «Отчетов Норвежской археологической экспедиции на остров Пасхи и в восточную часть Тихого океана». Он был дополнен статьями Т. Бартеля, Ю. Кнорозова, И. Федоровой и А. Кондратова, а также образцами письменности.

На VII Международном конгрессе антропологических и этнографических наук в Москве в 1964 году русские исследователи ронго-ронго сообщили, что содержание дощечек с письменами острова Пасхи все еще неизвестно, хотя некоторые утверждают обратное.(1) Ю. Кнорозов и его коллеги считали, что ронго-ронго – иероглифическое письмо, однако, по их мнению, неверно было бы отождествлять язык дощечек с современным рапануйским языком, как это делалось до сих пор.(2) Этот вывод сам по себе является важным шагом вперед и побуждает еще раз критически рассмотреть сведения, сообщенные пасхальцами в XIX веке. Ведь все известные попытки расшифровать кохау ронго-ронго исходили из предположения, что язык и письменность дощечек были известны некоторым островитянам той поры, когда на Пасхе уже обосновались миссионеры. (XI)