Окончательно строительство собора завершил знаменитый архитектор и скульптор Антон Пильграм, и произошло это только в начале XVI столетия. С XII века собор Святого Стефана является главным храмом Вены, а с 1469 года – епископской кафедрой (с 1723-го – архиепископской).

Несмотря на затянувшееся на несколько веков строительство, собор Святого Стефана сохранил архитектурную целостность. Его облик в основном выдержан в готическом духе. Собор, окруженный со всех сторон городской застройкой, почти невозможно охватить взглядом в полной мере, а с близкого расстояния видна только его уходящая в небо громада. Стены храма подпирают мощные контрфорсы. Многочисленные готические детали подчеркивают устремленность ввысь тяжелого, монументального здания. Кровля собора покрыта многоцветной черепицей, которой выложены, в частности, гербы Австрийской республики. Гладкие стены фасада сложены из крупных блоков тесаного камня и довольно скупо украшены резными масками и скульптурами. Среди них выделяется скульптура Самсона, раздирающего пасть льву. Но если стены собора выглядят почти гладкими, то порталы покрыты настоящим резным каменным ковром, погружающим зрителя в мир средневековых легенд и религиозной символики. Здесь можно видеть растительный орнамент, людей, птиц, фантастических животных, гномов, сказочных чудовищ.

Главный вход в храм, «Исполинские врата», в прежние времена открывался только во время торжественных церемоний, например, когда собор посещали короли и императоры. В обычное время прихожане входили в храм через боковые входы: северные Епископские врата, портал которых относится к XIV веку, или через южные Певческие врата. Певческие врата украшают каменные фигуры герцога Рудольфа IV и его супруги Катарины. Их окружают оруженосцы. В руках герцог держит модель собора Святого Стефана.

Интерьер храма изобилует многочисленными скульптурами и алтарями. Но, несмотря на это, внутреннее пространство собора не загромождено и выглядит просторным. Его длина составляет 108 м, ширина – 35 м, а высота – 28 м. Пять пар мощных столбов поддерживают теряющиеся в высоте своды главного нефа. Свет попадает сюда только из высоко расположенных боковых окон, и в пасмурный день в храме царит полумрак.

Резной высокий главный алтарь – так называемый Винер-Нейштадский алтарь – выполнен мастером Якобом Поком в XV веке и является одним из самых значительных памятников подобного рода в Европе. Его украшают раскрашенные деревянные рельефы и богатый готический орнамент, а наружные створки покрыты средневековой живописью. В интерьере собора можно увидеть немало образцов скульптуры XIV–XV веков. Среди них выделяется фигура Мадонны, относящаяся к первой четверти XIV века. Другая большая статуя Мадонны, изваянная в 1320—1330-х годах (ее причисляют к лучшим образцам немецкой пластики), стоит поблизости от епископской кафедры. Сама кафедра, выдающийся памятник средневекового искусства, изготовлена мастером Антоном Пильграмом около 1515 года. Помимо буйной готической резьбы, ее украшают четыре потрясающих по реализму и мастерству исполнения фигуры отцов Церкви, высеченные из камня. Пильграм является и автором подножия органа. Здесь, среди причудливой каменной резьбы, можно видеть автопортрет самого скульптора. Второй его автопортрет помещен в нижней части епископской кафедры.

Со времен Средневековья собор служил местом погребения королей, императоров, епископов, знатных людей. Здесь погребено множество деятелей не только австрийской, но и мировой истории – например, выдающийся полководец, генералиссимус принц Евгений Савойский. Многие надгробия отличаются особо искусной работой и являются произведениями искусства. Среди них выделяется саркофаг императора Фридриха III, изготовленный в 1467–1513 годах.

В апреле 1945 года во время ожесточенных боев в Вене собор был охвачен пожаром, длившимся трое суток. Обрушились верхние части здания, рухнул большой колокол, сильно пострадал интерьер. Жители города и советские солдаты потушили пожар, но многие детали собора безвозвратно погибли. Спустя семь лет после реставрационных работ храм был снова освящен, хотя восстановительные работы продолжались еще более десяти лет. Сегодня собор Святого Стефана полностью восстановлен, и новую кладку и архитектурные детали практически невозможно отличить от старых.

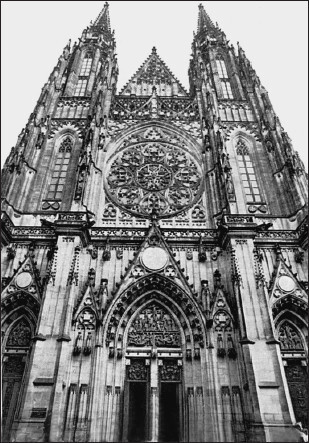

Собор Святого Вита

В центре Пражского Града возвышается собор Святого Вита – выдающееся произведение не только чешской, но и европейской архитектуры в целом. Этот храм является духовной и национально-исторической святыней Чехии. Здесь погребены многие чешские короли, здесь хранятся коронационные регалии средневекового чешского государства.

С 926 года на месте современного грандиозного храма стояла небольшая церковь-ротонда Святого Вита, построенная князем Вацлавом Святым. В последней четверти Х века она стала епископским храмом. В 1060–1096 годах на месте ротонды построили трехнефную базилику.

В 1344 году Пражское епископство было преобразовано в архиепископство. Таким образом Чехия получила самостоятельную церковную организацию, чего безуспешно добивались чешские правители начиная с Х века. В связи с этим повышением статуса Праги пражский маркграф принц Карл – будущий король Карл IV – задумал строительство нового собора, призванного символизировать славу Чешского королевства. По замыслам честолюбивого Карла, он должен был стать сооружением, какого еще не видела Центральная Европа.

Средства на эту дорогостоящую затею собирались на протяжении нескольких лет. Король Ян Люксембургский повелел отчислять на нужды строительства десятую часть прибыли от серебряных рудников. В 1344 году в Прагу приехал французский архитектор Матье из Арраса. Он был назначен на должность главного строителя Праги. Принц Карл познакомился с Матье еще в Париже и, по-видимому, еще там начал обсуждать с ним план будущей постройки. Так что архитектор привез в Прагу, кроме своего богатого опыта, уже готовые чертежи будущего храма.

Матье разработал проект собора Святого Вита на основе схемы, традиционной для готических соборов Южной Франции – трехнефная базилика с венцом капелл, окружающим алтарную часть. 21 ноября 1344 года в присутствии короля Яна Люксембургского и его сыновей состоялась торжественная закладка первого камня. Мастер Матиаш, как стали называть Матье в Чехии, начал возведение собора с восточной его части, не трогая до поры до времени старой базилики. Вскоре та оказалась в соседстве высоких колонн, образовавших круговой контур будущего хора. В 1344–1352 годах архитектор возвел пять капелл, нижние стены хора и девять пилонов главного нефа. Когда эти стройные, словно рвущиеся к небу столбы уже превзошли высоту романских башен старой базилики, Матье из Арраса умер. Это случилось через восемь лет после начала строительства.

Замену мастеру Карл IV – теперь уже король чешский и император Священной Римской империи – искал целый год. В конце концов он обратился за помощью к семье знаменитых строителей Парлержей из швабского города Гмюнда. Старый мастер Йиндржих Парлерж взяться за это дело не пожелал, но порекомендовал Карлу IV своего 23-летнего сына Петра. Несмотря на молодость, Петр Парлерж прошел хорошую школу строительного искусства: он учился и работал в Кёльне, затем в Гмюнде, побывал во Франции и Англии. Он принадлежал к кругу тех немецких мастеров, которые ориентировались на образцы готической архитектуры Северной Франции. Сильное влияние на Петра Парлержа оказал строившийся в ту пору знаменитый Кёльнский собор. В результате молодой архитектор приехал в Прагу, переполненный новыми идеями.

Петр Парлерж руководил строительной артелью собора Св. Вита на протяжении 44 лет. Именно благодаря Парлержу было создано прекрасное, своеобразное произведение готического искусства.

Стиль Матье из Арраса отличается утонченностью, кристальной чистотой и точностью форм, но в то же время производит впечатление чего-то слишком рассудительного. Но Парлерж всегда стремился к смелым, необычным решениям. Этот молодой мастер из Гмюнда не только смело изменил академичный проект Матье, но абсолютно по-новому подошел к решению стоявших перед ним задач, а когда дело дошло до самого сложного этапа строительства – сооружения сводчатых перекрытий высокого центрального нефа, он применил остроумный и эффектный метод фиксирования несущих опор, прежде еще никем не использовавшийся.