Сорваны были все сроки и по созданию главных котлов линкоров (исполнитель — завод № 189). Разработка, изготовление и испытания опытного котла затянулись до начала 1941 года, тогда как плановым сроком их окончания был сентябрь 1938 года. Это сильно задержало создание более мощного головного котла, рабочие чертежи которого предполагалось закончить лишь к 15 июня 1941 года, а испытания завершить в 4-м квартале того же года. Между тем по генеральному графику постройки головного линкора погрузка на него главных котлов должна была состояться еще в 1940 году. Что касается вспомогательных механизмов котельных отделений, то часть из них была получена по импорту.

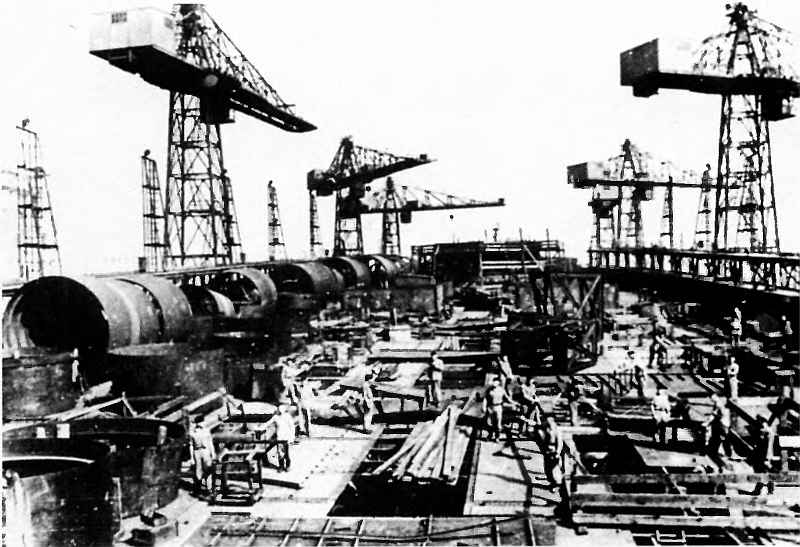

Секция корпуса тяжелого крейсера «Кронштадт» на стапеле завода им. А.Марти (N2194)

Корпус тяжелого крейсера «Кронштадт» на стапеле, снимок с немецкого самолета-разведчика, осень 1941 г. Обращает на себя внимание отсутствие барбетов орудийных башен — заказ артиллерии в Германии затянул выполнение корпусных работ

Сложной проблемой оказалось и изготовление гребных валов для крупных кораблей, так как в СССР отсутствовало необходимое станочное оборудование. Его удалось закупить в Германии в 1939–1940 годах. Первоначально планировалось поручить изготовление всех 36 фрагментов валов (гребных, упорных, промежуточных) для головного линкора сталинградскому заводу № 221 со сроком поставки в марте 1940 года. Для серийных кораблей выпуск валов намечалось организовать на Новокраматорском машиностроительном заводе. Однако оба завода оказались перегруженными другими заказами (прежде всего артиллерийскими), и валы пришлось заказывать также и за рубежом. В 1940 году в Голландии был размещен заказ на 75 фрагментов валопроводов для кораблей проектов 23 и 69, а в Германии — на восемь линий валов для линкоров. К началу войны они полностью поставлены не были. Так, завод № 189 получил лишь несколько таких фрагментов с завода № 221.

Линкор «Советская Украина» на стапеле завода им. А.Марти после оккупации Николаева немцами.

На верхнем снимке слева видны секции прочных корпусов недостроенных подводных лодок, сентябрь 1941 г.

Еще одним важным фактором, который по мнению руководства НКСП задерживал постройку крупных кораблей, была нехватка рабочей силы. По оценкам 1938 года трудоемкость постройки линкора оценивалась в 31,5 млн человеко-часов (из них 45 % — корпусные работы); считалось, что при четырехлетнем сроке строительства на нем должно быть занято 6500 человек, из них 4500 — непосредственно на корабле. По оценке НКСП для нормального развития строительства линкоров, тяжелых и легких крейсеров требовалось к 1942 году увеличить численность работающих на заводах-строителях более чем в два раза по сравнению с уровнем 1938 года. Однако довести численность работающих до требуемой НКСП не удалось. Так, к 22 июня 1941 года на судостроительных предприятиях Ленинграда и Николаева число работающих не превышало 50 % от численности, планировавшейся для них НКСП на конец 1940 года.

В соответствии с представленным в КО 2 сентября 1939 года «Планом строительства кораблей ВМФ на 3-е и 4-е пятилетия» поставка заводам-строителям линкоров и тяжелых крейсеров артиллерийского вооружения должна была начаться с 1941 года. Головным по изготовлению орудий был определен ленинградский завод № 232 («Большевик»), а его основными контрагентами — завод № 221 («Баррикады») и Новокраматорский машиностроительный завод. «Флагманом» башнестроения стал завод № 371 (Ленинградский Металлический завод им. Сталина — ЛМЗ) с многочисленными контрагентами. Создание башенных цехов предусматривалось также на заводах № 198 (Николаев) и № 402 (Молотовск).

Если разработка и освоение в производстве самих орудий не вызвали особых затруднений (завод № 221 изготовил 12 406-мм стволов, причем один из них был отстрелян на полигоне под Ленинградом), то сооружение башенных механосборочных цехов вылилось в труднорешаемую проблему. Такой цех удалось построить и полностью оснастить только на ЛМЗ. Первая башня МК-1 должна была быть смонтирована на «яме» в 1-м квартале 1941 года (в дальнейшем срок был перенесен на вторую половину года).

В Николаеве башенный цех завода № 198 строился, как и на ЛМЗ, с 1937 года, однако к началу октября 1940 года в нем удалось установить лишь около 50 % необходимого станочного оборудования, причем основной 18-м карусельный станок так и не был обеспечен импортом. В Молотовске, на заводе № 402 сооружение башенного цеха до войны практически так и не началось, а заказанный для него карусельный станок остался в Германии.

Корпус тяжелого крейсера «Севастополь» на стапеле завода им. 61 коммунара в Николаеве, август 1941 г. На заднем плане в плавдоке виден пароход «Волочаевка»

Разработка нового 305-мм орудия и башни МК-15 для него серьезно отставала от плановых сроков вследствие перегрузки заводов и приоритетности создания вооружения для линкоров проекта 23. Поэтому, как уже указывалось, первые два корабля проекта 69 было решено вооружить закупаемыми в Германии башнями с 380-мм орудиями.

Не лучше обстояло дело и с изготовлением значительно более простых двухорудийных 152-мм башен МК-4 и МК-17, выпуск которых намечалось поручить Старо-Краматорскому машиностроительному заводу: ссылаясь на загрузку завода другими заказами, Наркомат вооружения настаивал на передаче этого заказа другому предприятию. В итоге ни одна из этих башен так и не была изготовлена. К началу войны не был закончен и опытный образец спаренной 100-мм башенной установки МК-14, работы по которой вел ЛМЗ. Больше повезло счетверенному 37-мм автомату 46-К, опытный образец которого был изготовлен ленинградским заводом № 8 им. Калинина и установлен на линкоре «Октябрьская революция».

Сложное положение складывалось и выпуском приборов управления стрельбой для линкоров и тяжелых крейсеров, возложенным на завод № 212: в 1941 году он располагал в два с лишним раза меньшим количеством станкочасов, чем это требовалось для выполнения плановых заданий.

Одновременно с постройкой линкоров и тяжелых крейсеров для них должны были сооружаться достроечно-ремонтные сухие доки. Постановлением от 13 июля 1939 года КО обязал Наркомат строительства построить на КБФ, ЧФ и ТОФ по одному сухому доку для линкоров типа «Советский Союз» (в Молотовске к этому времени такие работы уже велись). На КБФ док габаритом 350 х 47 м в конце концов решили строить в новой ВМБ «Ручьи», сооружавшейся на восточном берегу Лужской губы Финского залива, а на ЧФ — в Севастополе, в районе Килен-Балки. Эти три стройки к началу войны были практически даже не начаты.

Но от достроечных набережных заводов-строителей линкоры нужно было вывести к докам, что требовало углубления (до 11–11,5 м) и расширения фарватеров под Ленинградом и Николаевым. Эти работы были начаты в 1938 году с ориентацией на завершение к середине 1942 года, однако к началу войны удалось выполнить лишь ничтожную часть запланированного.

Николаевский завод им. А.Марти, снимок с немецкого самолета, июль 1941 г.

Цифрами на фото обозначены:

1 — корпус недостроенного линкора «Советская Украина»;

2 — корпус крейсера «Орджоникидзе» (проект 68);

3 — подводные лодки С-36иС-37;

4 — подводные лодки С-35 (вверху), Л-23 и Л-24;

5 — эсминец «Свободный»;