Проектирование линкоров было поручено КБ-4 Балтийского завода им. С. Орджоникидзе, а тяжелого крейсера — ЦКБС-1. Вскоре, однако, к проектированию линкоров было привлечено и ЦКБС-1. Зимой и весной 1936 года проектирование линкоров велось при полном отсутствии прототипов и собственных данных по вооружению и энергетике, основываясь на разноречивых и малодостоверных данных по иностранным кораблям. Тем не менее, была установлена нереальность выполнения выданных в феврале 1936 года заданий, в особенности, достижения перспективными линкорами скорости хода 36 узлов.

15 мая 1936 г. заместитель наморси флагман флота 2 ранга И.М.Лудри утвердил подготовленные ОК УМС «предварительные ТТЗ на разработку «эскизов» линкоров и тяжелого крейсера. Командование УМС спешило, ибо вопрос о строительстве крупных кораблей был предрешен, согласован с высшим политическим руководством страны еще в январе — марте 1936 года и со дня на день ожидался выход первых правительственных постановлений по этому вопросу, а с основными элементами таких кораблей пока никакой ясности не было.

Два ТТЗ касались наиболее крупных линкоров, которые в начале 1936 года именовались «линкор для ТОФ». Одно из них явилось корректированным февральским заданием на линкор стандартным водоизмещением 55 000 т: скорость хода снижалась с 36 до 30 уз, толщина главного броневого пояса с 450 до 420 мм, а вместо 130-мм универсального калибра предусматривались 152-мм противоминный (ПМК) и 100-мм зенитный калибр дальнего боя (ЗКДБ).

Другое ТТЗ было выдано на «суперлинкор» стандартным водоизмещением 80 000 т с ГК из двух 530-мм трехорудийных или трех 500-мм башенных установок, 500-мм главным броневым поясом и скоростью хода 24–28 уз. Прочее вооружение принималось тем же, что и у линкора в 55 000 т. Два ТТЗ были на линкоры стандартным водоизмещением 35 000 т. Они явились корректировкой февральского задания на линкор для КБФ, с понижением скорости хода до 30–32 уз. В одном из заданий (на «линкор для Балтийского моря») ГК уменьшался с 406 до 360 мм, число стволов 130-мм артиллерии в обоих ТТЗ — почти вдвое (с 32 до 12–16), а толщина броневого пояса увеличивалась с 350 до 360–380 мм.

Было заметно «обновлено» и прежнее задание на тяжелый крейсер, выданное теперь в четырех вариантах (водоизмещение от 18 000 до 22 000 т., ГК — 254, 280 и 305 мм, скорость хода — 35 уз). Что касается «суперлинкора», то проводимые по нему только в НИВК работы не вышли из стадии предварительных расчетов. Не получил в этот период развития и проект линкора в 55 000 т.

Самыми мощными кораблями Красного флота в 1930-е гг. были старые дредноуты, доставшиеся в наследство от царского режима. На снимке: линкор «Марат» после модернизации.

В связи с появившимися у высшего политического руководства страны соображениями о присоединении СССР к международным морским соглашениям и началом советско-английских переговоров о заключении двухстороннего морского соглашения возникла необходимость хотя бы формального учета сложившихся «вашингтонских» норм (для «предельного» линкора — стандартное водоизмещение не более 35 000 т, а ГК — до 406-мм). Кораблем, отвечающим этим нормам, оказался линейный корабль проекта 21, работы по которому велись с февраля 1936 года. В мае того же года он превратился таким образом в «линкор наиболее сильного типа» и стал главным объектом приложения усилий КБ-4 Балтийского завода и ЦКБС-1.

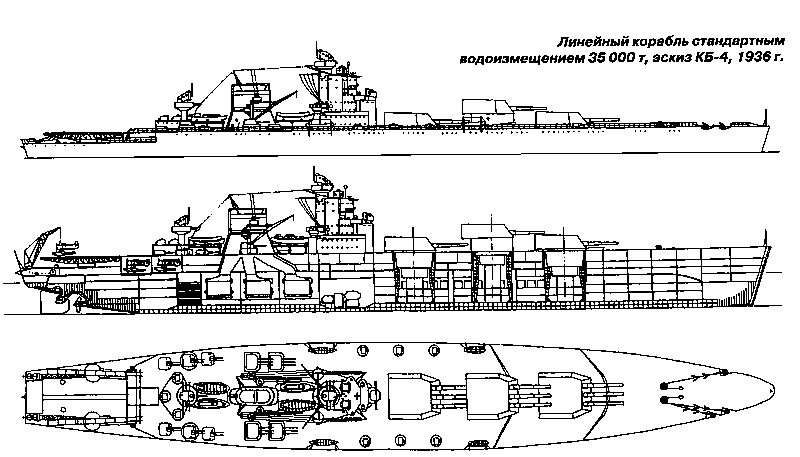

Эскизы такого «предельного» 35 000 т линкора с тремя 406-мм трехорудийными башеными установками были готовы к июню 1936 года. КБ-4 представило линкор с башнями ГК, расположенными по аналогии с английским линкором «Нельсон» в носовой части корабля пирамидально с возвышением средней башни над концевыми, а ЦКБС-1 — корабль в двух вариантах с классическим и «нельсоновским» размещением башен ГК.

В отступление от выданных заданий оба бюро отказались от 130-мм универсальной артиллерии, заменив ее на ПМК (четыре 152-мм трехорудийных установки в КБ-4 и шесть 155-мм двухорудийных установок в ЦКБС-1) и ЗКДБ (соответственно шесть и семь спаренных 100-мм установок). Прямобортный линкор КБ-4 имел 380-мм главный броневой пояс, а корабль ЦКБС-1, благодаря наличию наклона борта наружу в 7°, эквивалентный ему по бронестойкости пояс меньшей (350-мм) толщины.

КБ-4 применило ПМЗ итальянского типа Пульезе-Бреннер с криволинейной основной защитной преградой (ОЗП) и воздушным цилиндром, а ЦКБС-1 — ПМЗ американского типа с несколькими плоскими продольными переборками, на большей части длины предусматривалось тройное дно. Оба корабля имели булевые образования и корпуса с удлиненным (более 3/4 длины) полубаком.

Трехвальные главные энергетические установки (ГЭУ) кораблей мощностью 215 000 л.с. (КБ-4) и 171 000 л.с. (ЦКБС-1) должны были обеспечить скорости полного хода не менее 30 уз. Использование четырехвальной схемы обоими бюро считалось нежелательным, так как это ухудшало общее расположение и приводило к сокращению глубины отсеков ПМЗ.

При обсуждении «эскизов» линкоров после жарких споров, имевших неоднократное повторение, «нельсоновская» компоновка была большинством специалистов флота отвергнута «по тактическим соображениям», а также по соображениям живучести.

Что касается тяжелого крейсера с 305-мм артиллерией ГК, то в проекте ЦКБС-1 (апрель 1936 года) его стандартное водоизмещение составило 29 000 т. (вооружение — девять 305-мм, 12 152-мм, 16 100-мм, 32 37-мм орудия, главный броневой пояс 250 мм, палубы 30—125 мм, общая мощность четырех-вальной ГЭУ 200 000 л. с, скорость хода 33 уз, дальность плавания 7000 миль экономическим ходом), а в проекте КБ-4 — 26 000 т. (вооружение — девять 305-мм, 16 130-мм, 12 37-мм, главный броневой пояс 250 мм, палубы 30—125 мм, общая мощность четырех-вальной ГЭУ 240 000 л. с). Фактически это были быстроходные линкоры, аналогичные французскому «Дюнкерку» и германскому «Шарнхорсту». Тем не менее, УМС продолжало числить эти корабли в крейсерах, видимо, считая невозможным выступать с концепцией одновременного создания линкоров трех типов (водоизмещением 55 000 т., 35 000 т. и 26 000 т.).

Между тем, 27 мая 1936 года Совет Труда и Обороны (СТО) при СНК СССР принял постановление о строительстве восьми линкоров стандартным водоизмещением по 35 000 т. (с девятью 406-мм орудиями ГК) и 18 тяжелых крейсеров по 26 000 т. (с девятью 305-мм орудиями ГК). УМС и Главморпро-му предписывалось немедленно приступить к их проектированию. Линкор в 35 000 т. вскоре получил индекс «линкор А», а тяжелый крейсер с 305-мм артиллерией стал называться «линкором Б».

Во исполнение этого постановления нарком тяжелой промышленности уже 14 июня издал приказ, которым предписывалось начать разработку общих проектов линкоров «А» и «Б» с 15 октября 1936 года и закончить ее к 15 марта 1937 года.

26 июня 1936 года представленная В.М. Орловым перспективная программа развития флота на 1937–1943 год была утверждена постановлением СНК СССР. Количество линкоров типа «А» в ней осталось тем же, что и в майском решении СТО, а число кораблей типа «Б» сократили до 16 единиц.

В развитие предыдущих постановлений 16 июля 1936 года СТО принял еще одно — «О программе крупного морского судостроения», подтвердившее принятое ранее решение о количестве линкоров и конкретизировавшее сроки их создания: в 1937–1938 годах намечалось вести постройку четырех линкоров типа «А» и четырех типа «Б» со сдачей всех восьми единиц в 1941 году. Строить эти корабли предполагалось в Ленинграде и Николаеве. Начинать их проектирование приходилось в условиях практической утраты дореволюционного опыта создания крупных кораблей. Недостаток опыта предполагалось восполнить, как это уже имело место с легкими крейсерами и эсминцами, заимствованием материалов за рубежом. Соответствующие предложения от итальянской фирмы «Ансальдо» были получены еще в марте 1936 года, и для решения вопросов на месте в Италию была направлена группа специалистов во главе с начальником ЦКБС-1 В.Л. Бжезинским.