При подготовке предложений по корректировке (в связи с обострением военно-политической обстановки) проекта плана военного судостроения на 1941 год Н.Г. Кузнецов еще в начале октября 1940 года предложил прекратить строительство крейсеров типа «Кронштадт» и заложить вместо них дополнительно четыре новых эсминца проекта 30, которые можно было бы построить значительно скорее и сдать ВМФ в 1942 году. Однако принятым 19 октября 1940 года постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О плане военного судостроения на 1941 год» было объявлено иное решение: новых закладок линкоров и тяжелых крейсеров не производить, «Кронштадт» и «Севастополь» спустить на воду в 3-м квартале 1942 года. Строительство линкора «Советская Белоруссия» на заводе № 402 в Молотовске прекращалось, усилия сосредотачивались на строительстве «Советской России», металл, выставленный на стапель, предписывалось разобрать и частично использовать при строительстве линкора «Советская Россия»; взамен в первом квартале 1941 года предлагалось заложить в этом же доке четыре эсминца проекта 30. Линкоры в соответствии с последними довоенными планами предполагалось спустить на воду в 1943 году и сдать в 1945 году.

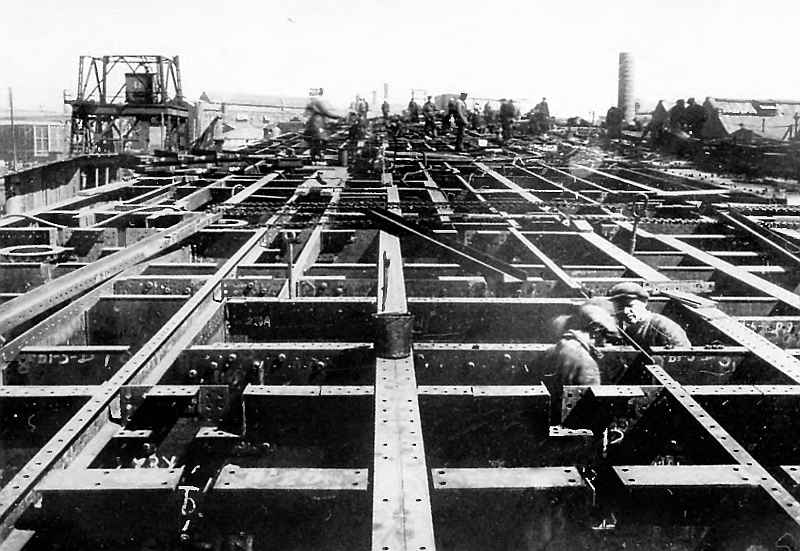

Корпус линкора «Советский Союз» в процессе сборки на стапеле.

На нижнем снимке хорошо видны установленные поперечные переборки, декабрь 1939 г.

Постройка линкоров и тяжелых крейсеров шла трудно вследствие ряда причин, обусловленных в первую очередь недостаточностью для решения поставленных задач производственного потенциала страны в целом. Лучше всех со своими задачами удалось справиться ученым и проектантам кораблей. К началу войны удалось почти завершить основной объем намеченных НИОКР, разработать практически всю проектную документацию, а по проекту 23 выпустить 69 % рабочих чертежей для головного корабля.

Монтаж конструкций бортовых отсеков ПМЗ линкора «Советский Союз», ноябрь 1939 г.

В 1939–1940 годах строительство линкоров и тяжелых крейсеров отставало от планов из-за задержек с поставками металла, а также вследствие его частичной недоброкачественности. Кроме того, по указанию НКСП корпусная сталь направлялась прежде всего на заложенные в 1939 году легкие крейсера проекта 68, во вторую — на головной линкор «Советский Союз», в третью — на первый серийный «Советская Украина» и только потом на тяжелые крейсера.

Корпус линкора «Советский Союз», сформированный до уровня средней палубы. Вид со стапельного крана, весна 1940 г.

Еще хуже обстояло дело с броней. Перед Ижорским и Мариупольским заводами была поставлена задача по многократному увеличению выпуска брони, причем в толщинах, превышающих освоенные до 1917 года, что на имевшемся оборудовании они сделать не могли. Коренная реконструкция обоих бронезаводов была предусмотрена постановлением СНК СССР от 7 августа 1938 года. После ее проведения с 1940 года годовой выпуск брони Ижорским и Мариупольским заводами должен был составить соответственно 30 и 40 тыс. т (вместо 5685 и 3496 т в 1938 году). Кроме того, в Челябинске намечалось строительство нового завода производительностью 50 тыс. т брони в год.

Поскольку намеченные планы по резкому увеличению выпуска брони выполнить в срок не удавалось (в 1940 году ее выпуск ожидался вдвое меньшим ранее намеченного), была предпринята попытка приобрести недостающую броню в Германии (в том числе для тяжелых крейсеров, цементированную толщиной 330 мм для носового траверза и барбетов башен главного калибра, а также 275-мм броню кормового траверза). Однако переговоры с фирмой «Крупп» оказались в целом неудачными: немцы соглашались поставлять толстую цементированную броню, но не удовлетворяющую нашим техническим условиям. Что касается гомогенной брони (соглашением намечалась поставка 31 тыс. т бронелистов), то какое-то ее количество до начала войны получить удалось, что, однако, не решало проблемы.

В 1940 году на двух заводах было произведено всего 27 438 т брони (без учета ее отбраковки по результатам отстрелов на полигоне, которая в лучшем случае достигала 30–40 %). Так, например, в 1939 году оба завода поставили для двух линкоров проекта 23 всего около 1800 т брони, из которой 996 т были по результатам отстрелов на полигоне забракованы, тогда как в этот год только на один головной линкор по плану требовалось поставить 10 тыс. т брони. При этом в 1939 году Мариупольский завод не смог поставить для отстрела плиты толщиной свыше 230 мм.

Приходится констатировать, что советская броневая промышленность оказалась не в состоянии обеспечить запланированное продвижение строительства линкоров и тяжелых крейсеров даже на ранних стадиях их строительства, когда цементированная броня требовалась лишь в ограниченном объеме.

Корпус линкора «Советский Союз» на стапеле завода № 189. Фото с немецкого самолета-разведчика, март 1942 г. Слева внизу виден корпус недостроенного крейсера «Чкалов» проекта 68

Другой важнейшей причиной, сдерживавшей строительство линкоров и тяжелых крейсеров, являлась неготовность их энергетического оборудования: главных турбозубчатых агрегатов, главных котлов, вспомогательных механизмов и валопроводов.

В середине 1930-х годов серийный выпуск главных механизмов (по итальянским образцам) для легких крейсеров уже успешно осваивался, однако для линкоров и тяжелых крейсеров нужны были еще более мощные и компактные ГТЗА и котлы, что потребовало перехода на более высокие параметры пара. Разработка и изготовление новых ГТЗА, оказавшихся в то время самыми мощными в мире, была поручена Харьковскому турбогенераторному заводу (ХТГЗ) им, Сталина. Она велась при технической помощи швейцарского филиала (в городе Баден) английской фирмы «Браун Бовери Ко» («Brown Bovery Co» — ВВС). Технический проект агрегата номинальной мощностью 67 000 л.с. был завершен к осени 1938 года, однако освоение ГТЗА в производстве затягивалось.

Осенью 1938 года еще существовали планы оснащения нескольких линкоров импортными ГТЗА, однако весной следующего года стало ясным, что такие поставки будут сделаны только для одного корабля (был выбран линкор постройки завода № 402). Швейцарский филиал фирмы ВВС обязался поставить в СССР четыре комплекта ГТЗА (один из них действующий макетный) с соответствующими вспомогательными механизмами. Три комплекта (включая макетный) были доставлены в Архангельск в 1940 году, четвертый, законченный в 1941 году, так и остался в Швейцарии.

Став в стране монополистом по изготовлению ГТЗА для крупных кораблей (проекты 23, 69, 68), ХТГЗ оказался перегруженным этими заказами, но даже в 1939 году не имел стенда для их испытаний. Тем не менее, в мае 1939 года заводу был запланирован выпуск шести «линкоровских» ГТЗА в 1940 и 12 — в 1941–1942 годах. Хотя постановление КО при СНК СССР и обязывало ХТГЗ поставить заводу № 189 для линкора «Советский Союз» все три ГТЗА к апрелю 1940 года, ХТГЗ от заключения соответствующего договора уклонился. Повторным постановлением КО сроки поставки первого комплекта ГТЗА были передвинуты на октябрь, а второго (для «Советской Украины») — на ноябрь 1940 года.

Для тяжелых крейсеров проекта 69 в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 19 октября 1940 года предусматривалась поставка четырех турбин в 1941 году и двух — в 1-м квартале следующего. Тем не менее, ХТГЗ так и не заключил с УК ВМФ договора на поставку ГТЗА для линкоров и тяжелых крейсеров и не изготовил ни одного из них.