— Вы замечательно излагаете свои мысли, — сказал он Фандору, — и феноменально владеете методом индукции, но, не в упрек вам будет сказано, вы скорее производите впечатление журналиста-романиста, чем репортера, отвечающего за судебную хронику. Допустим, что баронесса де Вибре была мертвой перенесена к художнику Доллону, и похоже, это ваше мнение, какую выгоду могли бы получить преступники, действовавшие подобным образом?

Жером Фандор, все более возбуждаясь, встал. С горящими глазами, дрожащий от нервного напряжения, он ходил взад-вперед по кабинету судьи. В этом возбужденном существе невозможно было узнать спокойного человека, каким его привыкли видеть. Жером Фандор был захвачен своим изложением событий, энтузиазмом дела, которое он защищал, как настоящий адвокат.

Дрожащим голосом он снова начал говорить, обращаясь не только к своему собеседнику, но и к остальным слушающим:

— Я ждал вашего вопроса, месье. Нет ничего проще, чем на него ответить. Почему загадочные злоумышленники захватили труп баронессы де Вибре и перенесли его к художнику Доллону? Все очень просто. Им необходимо было, с одной стороны, создать себе алиби и, с другой, — перевести подозрения правосудия на невиновного. И, как вам известно, эта уловка удалась. Спустя два часа после обнаружения преступления полиция арестовала несчастного брата мадемуазель Доллон.

Широким театральным жестом Жером Фандор указал своим слушателям на мадемуазель Элизабет Доллон, не сдерживавшую больше слез и плакавшую в отчаянии, совсем не пытаясь скрыть свою боль.

Присутствующие встали, взволнованные и убежденные помимо своей воли красноречием журналиста.

Даже господин Фюзелье встал со своего зеленого кожаного кресла и подошел к Барбе-Нантей. За ними располагались госпожа Бурра, владелица семейного пансиона в Отёй, и слуга с безбородым лицом и растерянными глазами.

Однако Жером Фандор продолжил:

— Это еще не все, господа, мне надо еще вам кое-что сказать, и я прошу вас выслушать меня с предельным вниманием, так как я не знаю, что может следовать из моих заявлений. Это уже говорит не мое сознание, а мой инстинкт, который диктует мне то, что вы сейчас услышите…

После небольшой паузы Жером Фандор медленно приблизился к девушке, потерянной, отдавшейся во власть боли, не перестававшей плакать.

— Мадемуазель, — попросил он умоляющим, невыразительным голосом, что особенно контрастировало с убедительностью, с которой он говорил перед этим, — мадемуазель, скажите нам все… Здесь вы находитесь не в присутствии судьи и ваших противников, а среди друзей, которые желают вам добра… Я понимаю вашу привязанность к брату. Ну же, мадемуазель, возьмите себя в руки и решитесь наконец. Будьте же честной и прямой женщиной, какой вы всегда были. Скажите нам правду, всю правду…

И прервав свое обращение к девушке, Жером Фандор сделал небольшое отступление, которое, казалось, относилось специально к судье.

— Я утверждал, — заявил он с такой загадочной улыбкой, что невозможно было понять, говорит ли он искренне или разыгрывает комедию, — до сегодняшнего дня я в своих статьях утверждал, что Жак Доллон мертв. Может быть, я это и доказывал, слишком даже доказывал. Однако, — настойчиво и властно заговорил журналист, обращаясь к девушке, — похоже, что моя теория должна померкнуть перед недавними фактами. Полиция, начиная с дела о тюрьме предварительного заключения, неоспоримо обнаружила в серии происшедших преступлений нестирающийся след Жака Доллона, словно насмехающегося над правосудием. Я не обращал на это внимания и отрицал до сегодняшнего дня эти невероятные факты… Но, мадемуазель, вы забыли сказать нам о неслыханной вещи — в один из дней между двумя и тремя часами дня в семейном пансионе в Отёй, где вы снимали комнату, вас навестил ваш брат Жак Доллон, подозреваемый в грабеже княгини Сони, подозреваемый в краже на улице Четвертого Сентября и, наконец, подозреваемый в покушении на вашу жизнь, поскольку трудно найти иное объяснение покушению, объектом которого вы стали, и я добавлю…

Но Жером Фандор не смог продолжить.

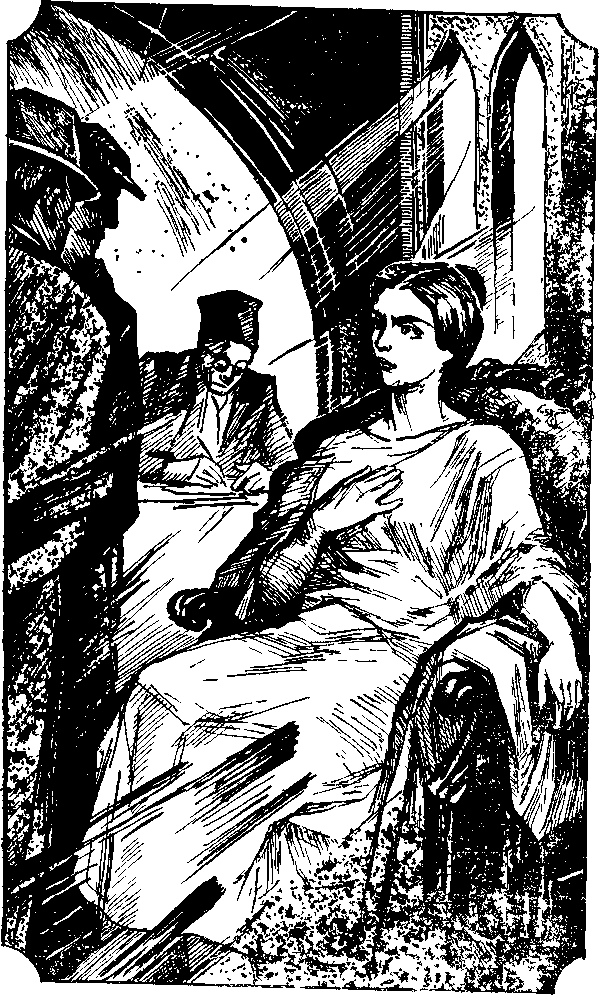

Вот уже несколько минут он смотрел в глаза девушки, которая, как только журналист обратился к ней, встала, дрожа всем телом… Если бы кто-нибудь мог спокойно присмотреться к двум основным действующим лицам, стоявшим друг против друга, он бы заметил, что взгляд Жерома Фандора был одновременно умоляющим и убеждающим, а Элизабет Доллон — удивленным и потрясенным.

Господин Фюзелье, услышав совершенно невероятное заявление журналиста, был не в состоянии заметить это. В Жероме Фандоре он внезапно увидел человека доносящего, а в Элизабет Доллон — разоблаченную соучастницу.

Однако несмотря на то, что он уже был убежден в этом, сдерживая себя, судья произнес спокойным голосом:

— Господин Фандор, вы только что сделали очень серьезное заявление, которое должно быть подтверждено неоспоримыми доказательствами. Продолжайте, пожалуйста!

Жером Фандор не заставил долго упрашивать себя и, не глядя на девушку, которая казалась скорее удивленной, чем взволнованной, и смотрела на него непонимающим взглядом, продолжил:

— Доказательство тому, о чем я говорю, господин судья, вы найдете, проведя обыск в комнате мадемуазель Доллон. Я не хочу говорить вам большего, мне достаточно лишь сообщить вам об этом…

— Позвольте, — сказал судья, сделав чисто юридическое замечание, — но до завтрашнего утра я не могу произвести обыск.

Затем он обратился к владелице дома, ее слуге и банкирам, опешившим от этой странной сцены.

— Мадам, господа, я прошу вас удалиться. Мадам, — добавил он, обращаясь к владелице пансиона, — под страхом самых серьезных последствий я рекомендую вам никого не впускать ни к себе, ни в комнату мадемуазель Доллон до появления представителей правоохранительных органов. Будьте любезны, подождите меня все в коридоре.

Когда все вышли, судья подошел к Жерому Фандору и, глядя ему в глаза, спросил:

— Ну и?..

— Ну и, — повторил журналист, — если вы произведете обыск там, где я вам указал, вы найдете в комоде, под грудой белья, видите, я уточняю даже место, кусочек мыла, завернутый в батистовый платочек. Возьмите это мыло, господин судья, осторожно отнесите его на антропометрическую экспертизу, и, спустя несколько минут, господин Бертильон, специалист в этой неоспоримой науке, скажет вам, что на нем имеются четкие отпечатки пальцев Доллона.

Это было настоящей театральной сценой…

Судья прерывисто дышал.

Элизабет Доллон, снова упав в кресло, с которого она с трудом поднялась, больше не рыдала, а с ужасом смотрела на двух мужчин широко раскрытыми от удивления и испуга глазами. Сидящий за столом секретарь в очках непрерывно записывал, стараясь изо всех сил, все подробности сцены, при которой он только что присутствовал.

Наступила продолжительная тишина.

Господин Фюзелье снова сел за стол. Жером Фандор, казалось, заново обрел хладнокровие, и на его губах, обрамленных тонкими усами, появилась насмешливая улыбка, а его рука искала руку Элизабет Доллон, чтобы выразить ей чувство симпатии, которую он не переставал испытывать к ней.

Написав несколько строк на заранее приготовленном бланке, господин Фюзелье нажал кнопку звонка.

В дверь кабинета постучали.

— Войдите, — сказал секретарь.

Двое муниципальных гвардейцев вошли в кабинет.

Господин Фюзелье встал и, знаком показав военным подождать, обратился к девушке:

— Хотите ли вы, мадемуазель, что-нибудь сказать по поводу сделанных господином Жеромом Фандором заявлений? Ответьте мне, пожалуйста, действительно ли вас навещал ваш брат?

Элизабет Доллон, разрываемая сильнейшими впечатлениями, с комком в горле, безуспешно силилась что-то произнести. Наконец в отчаянном усилии она пролепетала сдавленным голосом, не отвечая на вопрос судьи:

— Что?! Да вы все здесь с ума сошли!