Фигура античного боксера

Статуя эфеба. Канделябр

Количество состязаний довели до 20, продолжительность игр – до 5 дней, число спортивных судей – до 9. На играх демонстрировали не только физические, но и умственные таланты. Греки старались совмещать в себе всё – прекрасную физическую форму, знания, интеллект. Поэтому великие мужи Греции стремились уже в юности отличиться на состязаниях. Сократ шел на игры пешком. Хрисипп и Клеанф прославились как атлеты раньше, нежели философы. В числе борцов на Истмийских играх в Коринфе и на Пифийских в Сикионе выступал и будущий великий философ Платон. Пифагор не только сам добился победы в Элиде, но так обучил ученика Евримена, что тот получил награду как победитель. Спорт был не только в моде, но и считался обязательным для тех граждан, кто хотел отличиться в общественной жизни, политике, на войне. Важным было то, что в ходе празднеств не разрешалось пускать в ход оружие, а Элида, как священная страна, не должна была подвергаться нападениям или вторжениям. Инициатор договора, элидский царь Ифит, предложил всем грекам последовать примеру. На специальном медном круге был вырезан договор, хранившийся в Олимпии. Вот некоторые из его правил: 1) Место, где помещается святилище Зевса, – неприкосновенно для всех народов, принимающих участие в Играх. 2) Всякий вооруженный чужеземный отряд должен будет сложить оружие, вступая на землю Олимпии. 3) Проклятие бога постигнет всякого, кто попытается завладеть сей территорией, а также того, кто не придет на помощь элейцам против святотатства врагов. 4) Проклятие и штраф будут служить наказанием всякому, кто оскорбит путешественника, направляющегося на Олимпийский праздник. Когда солдаты македонского царя Филиппа обворовали афинянина Фринона, спортсмена, направлявшегося на игры, царю пришлось долго извиняться перед греками. Правда, существовала некая опасность, что мирные дни будут использованы противником. Лазутчики персидского царя Ксеркса донесли ему, что в Олимпиаду 480 года до н.э. греки не будут готовы к обороне. Однако сведения оказались неверными: греки как раз в те годы одержали громкие победы над персами. За нарушение мира во время олимпиад особенно строго наказывали нечестивцев. Спарту однажды не только отстранили от игр, но и наложили штраф за сей грех. Решившего принять участие в играх (вопреки запрету) спартанца высекли публично.

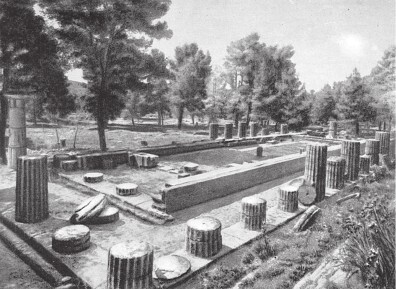

Храм Геры в Олимпии

Любопытно то, что множество святилищ (в том числе и в Олимпии), несмотря на мирный характер проводимых тут спортивных состязаний, как выяснилось, были забиты оружием. В Олимпии археологи обнаружили множество предметов оружия, что были захоронены в ручьях или в старых колодцах, а часть его использовалась для укрепления стен стадионов. Но не стоит этому удивляться. Дело в том, что после сражений победитель обязан был посвятить святилищу какое-то оружие из полученных им трофеев. Победа в сражении всегда рассматривалась у греков чем-то, что сродни победе в играх. Спартанцам, павшим при Платее, посвящены строки:

Неугасающей славой покрыв

дорогую отчизну,

Черным себя облекли облаком

смерти они,

Но и умерши, они не умерли:

воинов доблесть,

К небу вспарив, унесла их

из Аидовой тьмы.

Наиболее известен из победителей игр – молодой Аристокл (427—347 гг. до н.э.). Он после успехов в борьбе и триумфа на истмийских играх занялся наукой и стал известен во всем мире уже как Платон. Будучи философом, он в «Протагоре» говорит о тех лаконцах, что стали последователями такой методы воспитания (Солон, Фалес Милетский, Питтак Митиленский, Биант из Приены, Хилон, многие другие). Платон говорит о Лакедемоне (устами Сократа), что граждане полиса хотят, чтобы их сочли не только лучшими воинами и храбрыми людьми, но еще и образованными. «А что я говорю правду и лаконцы действительно отлично воспитаны в философии и искусстве слова, это вы можете узнать вот из чего: если бы кто захотел сблизиться с самым никчемным из лаконцев, то большею частью нашел бы его на первый взгляд слабым в речах; но вдруг, в любом месте речи, метнет он, словно могучий стрелок, какое-нибудь точное изречение, краткое и сжатое, и собеседник кажется перед ним малым ребенком. Вот поэтому-то кое-кто из нынешних, да и из древних догадались, что лаконствовать – это значит гораздо более любить мудрость, чем телесные упражнения…». Детей тут приучали выражаться резко, но в изящной форме, в немногих словах донося многое. Ликург, не придавая значение деньгам (а в Спарте имели хождение железные монеты, которые свели к минимуму торговлю), высоко оценивал значение «монеты слов», так как хотел, чтобы немного простых слов заключали в себе много смысла. Когда один афинский ритор дерзнул назвать спартанцев неучами, сын полководца Павсания остроумно возразил: «Совершенно верно, одни только мы из греков не научились от вас ничему дурному».

Спортсмен-победитель

Древние открыли нам возможность постижения так называемой калокагатии – гражданского и этического идеала, или гармоничного образа жизни. Аристотель говорил о гармонии: «Нравственно прекрасным называют человека совершенного достоинства. Ведь о нравственной красоте говорят по поводу добродетели: нравственно прекрасным зовут справедливого, мужественного, благоразумного и вообще обладающего всеми добродетелями (человека)». Кстати говоря, греки с присущей им открытостью, вполне серьезно и откровенно ставили вопрос о прямой зависимости здоровья общества, как и его политической системы, от генетических качеств человека. Поэтому Аристотель в «Политике» ратует за введение надзора за воспитанием детей (с помощью педономов). Платон указывал, что за извращением здоровых государственных форм обязательно последует наказание и общества – в виде вырождения человека. Зелинский не без основания писал в «Педагогических воззрениях Платона и Аристотеля» (1916) о «зачатках евгеники» в платоновском видении воспитания. Практике «евгеники» (улучшения рода) следовала и Спарта, где, согласно легенде, ущербных и физически обреченных младенцев сбрасывали с горы Тайгет. Однако рабовладение, увы, изменило отношение греческого народа к физическому воспитанию. Если раньше спортивные игры удовлетворяли жажду гармонии, доставляя грекам здоровье и возвышенное удовольствие, затем они стали обычным массовым зрелищем. Толпа стала видеть в них театрализованную постановку, где одни соревнуются, а бездействующие зрители составляют пассивное большинство.

Стадион, сохранившийся от античных времен

По мере изменения условий существования Афин, да и других греческих полисов, и прежде всего из-за усложнившейся внутренней и международной обстановки (постоянные войны, распри, ненависть, вторжения в Грецию захватчиков), идеалы гармонической физической культуры стали отходить на задний план. Исчезает и классовая база олимпизма – аристократия (во всяком случае, ее мощь была со временем подорвана), а с ней исчезает и калогатическая система требований. Все заметнее становился глубокий разлад между греками, что и привело их к гибели.

Афина, Геракл и Атлант. Храм Зевса в Олимпии

Аполлоний. Кулачный боец

Так, блистательный Исократ (436—338 гг. до н.э.), критикуя новые условия жизни, скажет, что «народ покончил с обычаем заниматься физическим воспитанием и музыкой. Он понял, что не достигнет с их помощью счастья, и поэтому счел, что все эти занятия не прекрасны». Иные вообще считали ниже своего достоинства участвовать в соревновании, где выступают атлеты «подлого происхождения». Так, некий Адкибиадес, победивший прежде в соревнованиях колесниц (416 г. до н.э.), отказался участвовать по этой причине в следующей Олимпиаде. Несомненно и то, что серьезнейший удар наносило демократической практике игр и рабовладение. Ведь состоятельные слои, разбогатев, ожирели и стали игнорировать утомительные тренировки в беге или борьбе. Тогда еще не было машин, этого бича здоровья, но к услугам богатых и в то время был экипаж, роскошное средство передвижения. Сам образ жизни поменялся. Одни предпочитали уделять время таким увеселениям, как пиры, кутежи, женщины, грубые забавы. Другие желали обратить взор к наукам, философии и поэзии, будучи, прямо скажем, невысокого мнения о спортсменах, их уме. Основатель элейской школы философов, Ксенофан из Колофона (VI в. до н.э.) поставил под сомнение идеалы архаических агонистиков: «Те, кого прославляют их быстрые ноги или резвые кони, явно не могут достичь никаких вершин, потому что мудрая наука стоит большего, чем все рекорды чемпионов и лошадей». И он во многом был прав.