Перикл вручает награду

Упомянутая речь Перикла стала символом, особым знаком демократического строя. В ней подчеркнуто, что Афины благодаря демократии добились громких побед и стали школой Эллады. Однако необходимо более трезво взглянуть на идеальную картину демократического правления. Какую бы из версий речи вы ни взяли (Фукидида или Платона), по зрелому размышлению всем становится ясно: перед нами все же яркий образец политической пропаганды.

Кресилай. Портрет Перикла. V в. до н.э.

Погибшему в битве воину воздают почести и хоронят. О том, что являла собой могила воина, можно судить по обнаруженному в Марафоне захоронению воина. В загробную жизнь, царство Аида, его сопровождали железный меч и бронзовый нож, бронзовая фибула, два сосуда и два кольца. Предметы указывают, что родичи усопшего имели некоторый достаток и неукоснительно соблюдали права покойника на его личные вещи, в том числе и на достаточно ценный в то время железный меч. В могилах других воинов также находят качественное оружие, железные удила, различного рода украшения и т.д. Фукидид, пересказывая речь Перикла над телами павших греческих воинов, показывает нам пример того, как и о чем должен говорить великий муж (без пошлых «рокировочек» и «лакировочек»). Разве мы слышим в его словах жалобы и стенания? Или завуалированную измену и трусость? Греки на месте растерзали бы такого «главу отечества», которых столько развелось. Великий муж должен воздать дань предкам. Он обязан бережно передать потомкам и все лучшее, что ранее в боях и трудах было создано и завоевано ими.

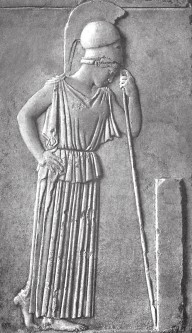

Афина в трауре. Рельеф V в. до н.э. Стела погибших воинов

Повторим слова Перикла: «Ведь они всегда и неизменно обитали в этой стране и, передавая ее в наследие от поколения к поколению, сохранили ее, благодаря своей доблести, свободною до нашего времени. И за это они достойны похвалы, а еще достойнее ее отцы наши, потому что к полученному ими наследию они, не без трудов, приобрели то могущество, которым мы располагаем теперь, и передали его нынешнему поколению. Дальнейшему усилению могущества содействовали, однако, мы сами, находящиеся еще теперь в цветущем зрелом возрасте. Мы сделали государство вполне и во всех отношениях самодовлеющим и в военное и в мирное время». А смогут ли вчерашние вожди России, опозорившие свою родину, глядя в глаза внукам, повторить слова Перикла?! Что эти прохвосты оставили людям?

Разумеется, говоря о патриотизме греков, величии Афин, мудрости Перикла и т.д. и т.п., не забывайте и о том, что, во-первых, греки очень часто вели захватнические войны и, во-вторых, войны эти являлись причиной многих трагедий. Поэтому даже античные ученые, мыслители, писатели пытались умиротворить страсти. Скажем, Гомер в уста греков, видевших нелепость и бессмысленность войн, вкладывает такие слова: «Мы, воюя, творим преступленье» («Илиада»). Историк Фукидид писал о жутком и разрушительном воздействии беспрерывных войн на положение государств. Хотя Перикла и назвали «главным архитектором Пелопоннесской войны», длившейся 27 лет, все же надо упомянуть о его робкой попытке добиться объединения греков. Он предлагал всем эллинам Европы и Азии прислать своих уполномоченных на съезд в Афины, где поставил вопрос о необходимости создания условий для безопасного плавания. Солон также говорил о желательности для народов «сложить свое оружие». Война была совершенно не нужна простым людям. Поэтому герои пьесы Аристофана и перебрасываются репликами: «За что воюете, ребята? – За тень осла идет война!» Впрочем, попытка найти дорогу к миру была скорее всего обычной риторикой.

Так почему все-таки войны не прекращались? В любом обществе найдется достаточное число бессовестных мерзавцев, властителей, толстосумов, наконец, просто бандитов, готовых нажиться на войне и грабеже (за счет простого люда, который идет на бойню). Иные гордятся разбоем и убийствами (такого типа высмеял римский драматург Плавт в «Хвастливом воине»). Кто только не писал и не говорил о мире, начиная с Рамсеса II, призывавшего в XII веке до н.э. племена хеттов к «миру и братству»: «О сильный царь, мир лучше войны». Все без исключения попытки заключения длительного мира в истории, увы, кончались неудачей. Правда, по сей день в Лувре хранится конусообразный камень. На нем запечатлен древнейший мирный договор. Два враждовавших шумерских города 4,5 тыс. лет тому назад пришли к согласию. Однако мир был исключением из правил.

Кимон

Говоря о Перикле как о наиболее известном афинском политике того периода, нельзя не упомянуть о Кимоне и Никии. Перикл своей главной заслугой считал, что «ни один афинский гражданин не надел из-за меня черного плаща». Греки надевали черный плащ по погибшим в войнах и распрях (наивысший знак доблести для государственного мужа). Не все могли сказать о себе словами Перикла (включая его самого), ибо то было время жестоких противоборств и гражданских войн. Как ни славны Перикловы времена, величие Афин заложено было еще при старике Кимоне. Это фигура, не уступающая Периклу, а в чем-то его даже превосходящая.

Ваза из Дипилона. VIII в. до н.э.

Кимон (ок. 510 – 450 гг. до н.э.) был сыном Мильтиада. Сторонник спартанского воспитания и образа жизни, он являлся одним из предводителей антиперсидски настроенной аристократии. Активно выступая за создание Афинского морского союза, он немало способствовал победе греков над персами при Эвримедонте на суше и на море (между 469 и 465 гг. до н.э.). Вот как описал его заслуги перед Афинами историк. Кимон на деньги от персидской кампании выстроил южную стену Акрополя, заложил фундамент для Длинных стен. Местность там, кстати, была болотистая, и Кимон укрепил ее, засыпав болото множеством возов щебня и опустив на дно тяжелые валуны. Он первым украсил город прелестными местами для прогулок, городскую площадь обсадил платанами, Академию, находившуюся в безводной местности, превратил в рощу, богато орошаемую, с тенистыми аллеями и открытым местом для бега. В отношении других греков он не применял насилия. Он поступал довольно снисходительно с теми, кто не желал участвовать в военных походах, беря с них плату деньгами и кораблями. Им же охотно предоставлял право заниматься своими собственными делами. Тем самым от нагрузок военного бремени оказались освобождены созидатели – землепашцы и купцы. Тогда афиняне не расставались с морем, кормили себя сами и еще считались хорошими вояками. Но все течет, все изменяется. «Времена золотого Кимона, наследника побед над персами, и серебряного Перикла, придавшего Афинам опасный статут столицы эллинства, времена роста и расцвета проходят. После первых неудачных лет войны население города на три четверти разбавлено отъявленным сбродом, деревенщиной, бездельниками, дезертирами, женщинами и инвалидами, а цветут теперь не Кимоновы рощи, но повсюду вынюхивающие жирно пахнущий след доносчики, сидящие на жалких подачках судейские, да еще на всем ухитряющиеся погреть руки торгаши, да красноречивые бахвалы вкупе с безумствующими фисиками, толкующими о каких-то «законах природы», да нашедшие кров и стол в тесноте аттической столицы акробаты и эквилибристы, в том числе орудующие языком. Простолюдью неуютно в собственном городе. В Афинах Кимона и Перикла, тогда еще просто большой деревне, они почти все знали друг друга…» (Г. Гусейнов).

Руины фаллического храма на острове Делос

О жизни Никия до его акме (30 лет), а то и даже до его пятидесятилетия мало что известно. Вероятно, он был старше Сократа, что родился в 469 году до н.э., но не более, чем на 10 лет. Условно датой его рождения можно считать середину 70-х годов V века до н.э. Родом он был из дема Кидантиды филы Эгеиды и принадлежал к числу политиков новой волны, то есть тех самых «новых богачей», что вышли на арену политической жизни Афин в 20-е годы V века до н.э. Богатство его семьи было нажито еще его отцом, Никератом, разрабатывавшим Лаврийские рудники. О его состоянии говорят и такие цифры: известно, что он сдавал в аренду в Лаврийских рудниках 1000, Гиппоник – 600, Филемонид – 300 рабов. Делалось это через фракийца Сосия, который обязан был платить Никию по 1 оболу в день за каждого раба. Годовой доход Никия от этих операций составлял 60 тыс. драхм, т.е. 10 талантов. Общая же сумма его состояния равнялась примерно 100 талантам. Представляется актуальным рассмотреть взгляды афинского богача, входившего в самый привилегированный слой граждан. Понятно, что его влияние на внешнюю и внутреннюю политику Афин было значительным. Однако Никий (в отличие от большинства «русских Никиев») значительную часть своего состояния предпочел пустить на общественные нужды: на эти средства делались «социальные выплаты» бедным гражданам, приобретались земли для храмов, закупались дары и хлеб, организовывались «священные посольства на Делос», устраивались церемонии и т.д. Никий, видимо, давал деньги и на творения иных греческих интеллектуалов. Во всяком случае очевидно, что его щедрость вызывала к нему симпатию в самых широких слоях афинской публики. И та наградила его постом стратега, который он занимал в течение шести лет непрерывно (с 427 по 421 г.). Он не принадлежал к политикам первого ряда до смерти Перикла, однако его щедрость открыла ему путь во власть. От наших же «никиев» спустя века не останется даже руин, подобных тем, что на о-ве Делос.