Основной социально-экономической ячейкой, обеспечивавшей существование натурального хозяйства в древнегреческом обществе, выступает патриархальная семья – ойкос. В ее рамках протекала вся жизнь греческого общинника. Главной ценностью была земля, а основой самообеспечения патриархальной семьи – земледелие. Земля, которая традиционно была общинной собственностью, периодически подвергалась переделам. Право на получение надела имели только свободные и полноправные общинники. Наделы распределялись по жребию, а потому назывались клерами (т. е. жребиями). Ко времени Гомера практика переделов уже была изжита и участки стали закрепляться в частную собственность. Это привело к появлению богатых земельных собственников. В этот период басилеи (т. е. аристократы) уже владеют теменами – крупными земельными наделами. Соответственно, появляются и общинники, лишившиеся своих наделов. Но, несмотря на ряд различий, хозяйства и басилея и простого общинника однотипны.

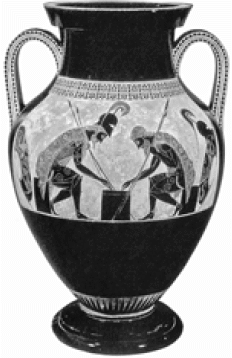

«Ахилл и Аякс, играющие в кости». Чернофигурная амфора (VI в. до н. э.)

Наглядно об этом свидетельствуют описанные Гомером владения Одиссея. Его жилище больше похоже на крестьянский дом, чем на дворец ахейского царя в микенскую эпоху. Перед входом во «дворец» красуется самое ценное для крестьянина – большая навозная куча. В центральном «зале», где происходят трапезы, полом является плотно утрамбованная земля. Помещения грязные, стены и потолок закопченные (дом отапливается по-черному), нет никаких росписей или украшений, характерных для дворцовой архитектуры. В дом запросто заходят бродяги и попрошайки и в ожидании подачки усаживаются возле пирующих. Владелец ойкоса, как это было заведено у Лаэрта, отца Одиссея, разделяет трапезу со своими рабами, а в холода спит вместе с ними на теплой золе возле очага. Да и по внешнему виду басилей похож на крестьянина-общинника. В целом жилище главы аристократической патриархальной семьи отличается от крестьянского дома только большими размерами.

Много схожего между басилеем и простолюдином также в хозяйственной деятельности и повседневном поведении. На щите Ахилла басилей изображен следящим за вспашкой поля. Подобно рачительному крестьянину, басилей сам, без управляющих, надсмотрщиков и писцов, как это делали ахейские цари, ведет свое хозяйство. Он точно знает, кто и что у него производит, где и какие работы выполняются. Он сам все учитывает и распределяет по кладовым: и зерно, и вино, и оливки, и ремесленные изделия, и слитки металлов. Он участвует в трудовом процессе вместе со своими работниками. Как это в свое время делал отец Одиссея, так это делает и Одиссей. Перед свадьбой из пня собственноручно срубленной оливы Одиссей изготавливает брачное ложе. Когда ахейские басилеи прибывают на Итаку, чтобы призвать Одиссея отправиться на войну с Троей, то застают его вспахивающим поле. Причем Одиссей гордится умением косить и пахать не меньше, чем военными подвигами.

Если б весною, когда продолжительней быть начинают

Дни, по косе, одинаково острой, обоим нам дали…

Или, когда бы, запрягши нам в плуг двух быков круторогих…

Дали четыре нам поля вспахать для посева, тогда бы

Сам ты увидел, как быстро бы в длинные борозды плуг мой

Поле изрезал…

(«Одиссея», XVIII, 367-376)

Трудолюбивы и жены басилеев. Пенелопа работает за ткацким станом, а Навсикая, дочь Алкиноя, вместе со служанками стирает белье. И это обычная картина жизни греческой знати.

Конечно, хозяйство аристократа больше по размерам, в доме больше комнат, а в услужении и на различных работах занято немало работников. Потерявшему надел крестьянину остается либо наниматься на работу к зажиточному общиннику, либо становиться нищим бродягой. Гомер упоминает фетов-поденщиков, которые обрабатывают поля басилея за плату. Поденщики хотя и сохраняют личную свободу, но стоят на самой нижней ступени в социальной иерархии гомеровского общества.

Есть в ойкосе знатных лиц и рабы. У Одиссея – это пастухи Эвмел и Меланфий. В доме Одиссея есть также двенадцать рабынь, а Алкиною помогают в хозяйстве пятьдесят рабынь. В гомеровском обществе рабство только зарождается, оно еще домашнее. Это патриархальное рабство. Рабы пока мало участвуют в производственном процессе и в основном заняты в домашнем хозяйстве, трудятся как подсобные работники рядом с хозяином. Кроме того, рабы хотя и потеряли личную свободу, но являются младшими членами семейной общины. Благодаря этому они сохраняют с хозяином патриархально близкие и даже дружеские отношения, как, например, между Одиссеем и Эвмелом. Такое доброе расположение могло в итоге обернуться щедрой наградой в виде участка земли, разрешения обзавестись семьей и т. д. Но патриархальные отношения не исключают и жестокого наказания раба в случае неповиновения или предательства. Расправившись с женихами, Одиссей вешает предавших его рабынь на корабельном канате, а Меланфия, отрубив ему уши, нос, руки и ноги, еще живым бросает на съедение собакам.

При всем различии в размерах хозяйства простого общинника и представителя знати, при наличии рабов и наемников в домах басилеев ойкос и аристократа и общинника по организации трудовой деятельности и повседневной жизни предстают типологически сходными социально-экономическими ячейками. Именно наличие однотипного ойкоса на всей территории, где расселились греки, способствовало разрушению связей господства и подчинения между единоличным правителем и остальным обществом, столь характерных для Востока и крито-микенской цивилизации. В предполисный период в ойкосе возникают новые формы социальных связей в обществе и структурах власти, которые определили новые направления социально-политического развития общества.

ГРЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Устройство греческого общества предполисного периода отражало реалии эпохи разложения первобытнообщинных отношений. Повседневная жизнь греков протекала в рамках соседской общины, которая постепенно вытесняла с исторической арены предшествующую ей кровнородственную общину, хотя родовые группы и продолжали играть важную роль. Внутри соседской общины отдельные родовые группы объединялись в филы и фратрии, которые были основными военными и политическими ячейками общины. Фратрия представляла собой военный отряд, объединявший членов нескольких родов в общине. А несколько фратрий образовывали филу. Вся военно-политическая деятельность члена общины протекала во фратриях и филах: в их составе он и совершал военные походы, и участвовал в народном собрании. По Гомеру, человек, не принадлежащий ни к одной фратрии, стоял вне общества. У него не было очага, т. е. домашнего хозяйства, которое и давало ему основу для полноценного участия в жизни общины.

В последний период существования первобытнообщинного строя война между общинами становится важным фактором экономической жизни. В частности, это был один из способов приобретения богатств и дополнительных рабочих рук. Поселения постоянно подвергались нападениям соседей, и это отнюдь не осуждалось. Наоборот, угнать стадо у соседней общины или совершить набег на чужое побережье и подвергнуть его разграблению в те времена считалось вполне благородным видом заработка. В этих условиях фратрии были единственной защитой общины от внешней опасности. Повседневные вопросы своей внутренней жизни члены фил и фратрий решали самостоятельно, практически без вмешательства общины.

Спор между Аяксом и Одиссеем из-за доспехов Ахилла. Роспись килика (V в. до н. э.)

Помимо военных столкновений с соседями, характерным явлением жизни древнегреческого общества становятся конфликты между родами, что порождало кровную месть. Преследование убийц и отмщение им кровью считалось священным долгом родственников перед покойником. Так, в «Одиссее» родные женихов, с которыми расправился Одиссей, с оружием в руках отправляются для мщения, чтобы истребить всю семью басилея. И только вмешательство богини Афины останавливает кровопролитие. В этих условиях каждый мужчина должен быть готов с оружием в руках отстаивать свою жизнь и защищать хозяйство. Однако новые исторические реалии изменяют и этот обычай. Убийца мог рассчитывать на сохранение своей жизни, если ему удавалось откупиться, расплатившись скотом или слитками драгоценных металлов. Третейским судьей в этом случае, как показано в «Илиаде», выступают родовые старейшины.