Не теряя времени, Саргон приступил к исполнению миссии, для которой он был избран, — усмирить «мятежные земли». В гимнах Инанне — с тех пор ее стали называть аккадским именем Иштар — приводятся ее слова о том, что Саргона запомнят «разорением мятежных земель, убийством людей и реками крови». Военные походы Саргона прославляются в царских анналах, известных как «Хроники Саргона»:

Саргон, царь Агаде,

пришел к власти в эру Иштар.

Он не знал ни соперников, ни противников.

Он распространил свою внушавшую ужас

власть на все страны.

Он пересек море на востоке и завоевал страну на западе.

Из этих хвастливых строк становится ясно, что по поручению Инанны/Иштар Саргон захватил (преодолев сопротивление) и удерживал священное место, связанное с космосом, — Место Приземления в центре «страны на западе». Однако даже в текстах, прославляющих Саргона, указывается, что «в преклонные годы все земли восстали против него». В других хрониках, представляющих события с точки зрения Мардука, рассказывается о контрнаступлении, предпринятом Мардуком.

Святотатством, которое совершил Саргон, великий господин Мардук был разгневан… От востока до запада заставил он людей отвернуться от Саргона; и на него он наложил кару, что он не знал покоя.

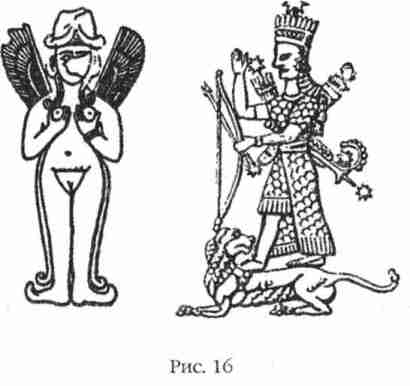

Следует отметить, что территориальные приобретения Саргона включали только один из космических объектов — Место Приземления в кедровом лесу (см. рис. 3). На троне Шумера и Аккада Саргона сменил сначала один сын, а затем другой, но истинным наследником и продолжателем его дел стал внук Нарамсин. Его имя означает «любимец Сина», но хроники, описывающие его царство и военные походы, свидетельствуют, что на самом деле он был любимцем Иштар. Тексты и рисунки указывают, что Иштар поощряла Нарамсина к завоеваниям и безжалостному уничтожению врагов, активно помогая ему на поле боя. Изображения Иштар в образе богини любви сменились изображениями воительницы, ощетинившейся оружием (рис. 16).

Война преследовала определенную цель, и цель эта заключалась в противодействии плану Мардука и захвате всех космических объектов для Иштар. Перечень городов, захваченных или подчиненных Нарамсином, свидетельствует, что он не только дошел до Средиземного моря — установив контроль над Местом Приземления, — но и повернул на юг, вторгнувшись в Египет. Такое вторжение на земли Энки можно считать беспрецедентным, и оно стало возможно (о чем свидетельствует тщательный анализ текстов) только потому, что Инанна/Иштар вступила в тайный союз с Нергалом, братом Мардука, женатым на сестре Инанны. Для вторжения в Египет требовалось пересечь священную область на Синайском полуострове, где располагался космопорт, — еще одно нарушение условий древнего договора. Хвастливый Нарамсин присвоил себе титул «царя четырех стран света»…

Мы можем представить протесты Энки. Мы читаем тексты, которые передают предупреждения Мардука. Этого не могли позволить даже руководители клана Энлиля. В длинном тексте, получившем название «Проклятие Агаде», повествующем об аккадской династии, указывается, что конец бесчинствам Инанны был положен после того, как «нахмурилось чело Энлиля». Было издано «слово Экура» — решение Энлиля, принятое в его святилище в Ниппуре, о том, что Агаде должен быть уничтожен и стерт с лица земли. Нарамсин умер приблизительно в 2260 г. до н. э.; тексты той эпохи свидетельствуют, что орудием божественного гнева послужили войска гутиев, преданных Нинурте. Агаде был разрушен и больше не возродился.

«Сказание о Гильгамеше» в начале третьего тысячелетия до н. э. и военные походы аккадских царей в конце этого же тысячелетия формируют фон для главных событий этого периода, главной целью которых служили космические объекты. Гильгамеш стремился получить бессмертие, а цари хотели утвердить верховенство Иштар.

Вне всякого сомнения, попытка Мардука построить Вавилонскую башню стала причиной того, что космические объекты оказались в центре событий, затрагивавших как богов, так и людей. Именно эта проблема определила почти все (или все), что произошло потом.

Аккадский период «войны и мира» на Земле характеризовался также небесными, или «мессианскими», аспектами.

В хрониках Саргон не только перечисляет свои обычные титулы, такие как «Повелевающий Смотритель Иштар, царь Киша, великий наместник Энлиля», но и называет себя «помазанным жрецом Ану». Это первое упоминание о божественном помазаннике — именно так переводится слово «мессия» — в древних текстах.

Мардук предупреждает о грядущих беспорядках и небесных явлениях:

День превратится в ночь,

воды рек потекут вспять,

земли будут лежать заброшенными,

людей настигнет смерть.

Если мы обратимся к аналогичным библейским пророчествам, то станет ясно, что накануне XXI в. до н. э. боги и люди ожидали Апокалипсиса.

Глава третья. ЕГИПЕТСКИЕ ПРОРОЧЕСТВА, СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В анналах истории человечества XXI век до н. э. предстает как один из самых блестящих периодов ближневосточной цивилизации, известный как эпоха III династии Ура. В то же время это были тяжелые времена, когда несущим смерть радиоактивным облаком был уничтожен Шумер. После этого все изменилось.

Эти судьбоносные события, как мы вскоре убедимся, стали основой для мессианских ожиданий, сосредоточившихся вокруг Иерусалима на рубеже новой эры, двадцать веков спустя.

Исторические события того памятного столетия — как и все другие события истории — имели корни в прошлом. Одной из памятных дат прошлого является 2160 г. до н. э. Шумерские анналы того периода регистрируют серьезный сдвиг в политике богов из клана Энлиля. В Египте в это время начались перемены политико-религиозного характера, и события в обоих регионах совпали с новой фазой борьбы Мардука за лидерство. Именно стратегия Мардука, включавшая перемещения из одного места в другое, определяла ход этой «божественной шахматной партии». Его перемещения и действия начались с отъезда из Египта, чтобы стать (в глазах египтян) Амоном (или Амуном), то есть «Невидимым».

По мнению египтологов, 2160 г. до н. э. знаменует начало так называемого Первого переходного периода — неспокойного времени, разделявшего Древнее царство и приход к власти династий Среднего царства. На протяжении тысячелетнего существования Древнего царства, когда религиозно-политической столицей страны был Мемфис в Среднем Египте, египтяне поклонялись пантеону Птаха, возводя величественные храмы в его честь, а также в честь его сына Ра и их божественных потомков. Знаменитые надписи фараонов Мемфиса прославляли богов и обещали загробную жизнь царям. Фараоны считались воплощением бога и носили двойную корону Верхнего (южного) и Нижнего (северного) Египта, обозначавшую не только административное, но и религиозное единство двух земель, и это единство было результатом победы Гора над Сетом в борьбе за наследство Птаха/Pa. А затем, в 2160 г. до н. э., единство и религиозная стабильность начали рушиться.

Беспорядки привели к тому, что страна раскололась, столица была покинута правителями, а с юга наступали фиванские князья, стремившиеся захватить власть. Египет страдал от иноземных захватчиков, от отсутствия закона и порядка; храмы осквернялись, засуха и голод становились причиной бунтов. Эта обстановка описывается в папирусе, получившем название «Наставления Ипувера», длинном иероглифическом тексте, состоящем из нескольких разделов, в которых описываются бедствия и катастрофы, обрушившиеся на страну, враги обвиняются в религиозных преступлениях и несправедливости, а также содержится призыв раскаяться и возродить религиозные обряды. В разделе, содержащем пророчества, говорится о приходе Искупителя, а в заключительной части рассказывается об эпохе благоденствия, которая придет вслед за Искупителем.