Реализм – скорее всего не реальное обозначение литературного направления, а некий социально-идеологический ярлык, за которым не стоит никаких фактов.

Как же в таком случае можно описать этот период русской литературы, пользуясь общепринятой терминологией? Думается, можно сказать, что это была литература позднего романтизма. Ведь именно так обстояло дело в других искусствах, наиболее бесспорно в музыке, которой, впрочем, в советское время также приклеивали «реалистический» ярлык.

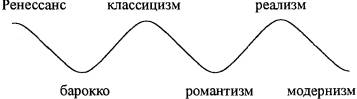

В пользу последнего решения говорит следующее рассуждение. В свое время Дмитрий Чижевский построил универсальную схему чередования художественных направлений в Европе, так называемую «парадигму Чижевского» [Czyzewsky 1952] (см. также [Чернов 1976]). Согласно этой схеме, начиная с XIV века европейское искусство развивалось по принципу чередования двух противоположных направлений. Одно из них было обращено вовне, в мир, и содержание в нем главенствовало над формой. Первым таким направлением был Ренессанс. Когда такой тип искусства исчерпывал свои возможности, на смену ему приходил противоположный, тексты которого были направлены внутрь себя, интровертированы, а форма главенствовала над содержанием. Первым типом такого искусства было барокко. Потом цикл возобновляется – вновь появлялось «искусство верха», которое закономерно сменялось «искусством низа». В классическом виде парадигма Чижевского представляется в виде следующей кривой:

Реализм находил здесь закономерное место в одном «подъеме» с Ренессансом и классицизмом. Но при этом во второй половине данной схемы явно обнаруживается аберрация близости: первые три направления длятся по 100-150 лет каждое, занимая в среднем 4 столетия – с XIV по XVIII век. Что же происходит дальше?

Романтизм развивается активно на протяжении максимум 50 лет (первая половина XIX столетия); так называемый реализм – тоже около 50 лет (вторая половина XIX века), столько же – классический модернизм: до второй мировой войны (послевоенная литература, начиная с «нового романа», является чем-то новым, предвестием современного постмодернизма).

Не проще и не логичней ли полагать, что с начала XIX века и до середины XX столетия длилось какое-то одно большое направление, которое можно назвать Романтизмом с большой буквы и граница окончания которого приходится на середину нашего века. И тогда это направление закономерно впишется в «стандартный» формат 150 лет. Такие же понятия, как сентиментализм, романтизм с маленькой буквы, натурализм, реализм, символизм, футуризм, акмеизм и т. д. в этом случае будут обозначением течений внутри этого большого направления.

Если так, то термин «реализм» закономерно изымается из истории культуры, оставаясь реликтом истории культурологии.

Морфология сновидения

Если ночные сны выполняют ту же функцию, что и дневные фантазии, то они также служат тому, чтобы подготовить людей к любой возможности (в том числе и к наихудшей).

Л. Витгенштейн

Люди сидят на террасе и пьют чай. Мы смотрим на них и понимаем, что это происходит на самом деле, это настоящая жизнь. А вот то же самое, но только мы сидим в зрительном зале, а на сцене декорации в виде террасы, на которой сидят загримированные актеры и тоже пьют чай. Но мы понимаем, что это – не жизнь, это «понарошку».

Будем называть первую ситуацию реальностью, а вторую – текстом. Реальность как будто бы существует сама по себе, она никого не «трогает» и ничего не значит. Если чай выпит, то его уже обратно в чайник не выльешь, а если блюдце разбилось на мелкие кусочки, то можно утешиться только тем, что это к счастью. В тексте все наоборот. Он не существует сам по себе, а только показывает себя кому-то, и он обязательно должен «трогать» и значить. И если чай выпит и блюдце разбилось на премьере, то на втором спектакле те же актеры будут пить «тот же» чай и будет разбиваться «то же» блюдце. Так различаются текст и реальность. Но все не так просто.

Текст и реальность могут переходить друг в друга, то есть обладают свойством нейтрализации. Причем нейтрализация эта может проходить как по тексту, так и по реальности.

Нейтрализацией по реальности мы называем такой случай, когда происходящее в тексте (например, на сцене) воспринимается так, как будто оно происходит в реальности. Г. Рейхенбах в книге «Направление времени» приводит следующий пример.

«В кинематографической версии „Ромео и Джульетты“ была показана драматическая сцена. В склепе лежит безжизненная Джульетта, а Ромео, который считает, что она умерла, поднимает кубок с ядом. В этот момент из публики раздается голос: „Остановись!“. Мы смеемся над тем, кто, увлекшись субъективными переживаниями, забыл, что время в кино нереально и является только развертыванием изображений, отпечатанных на киноленте» [Рейхенбах 1962: 25].

Нейтрализацией по тексту мы называем ситуацию, когда происходящее в реальности воспринимается человеком как текст, как игра. Так, в «Герое нашего времени» Грушницкий затевает шутовскую дуэль, чтобы поставить в унизительное положение Печорина. Но Печорин узнает о готовящемся розыгрыше, и в ловушку попадает сам Грушницкий. Думая, что участвует в разыгранной дуэли, он ведет себя беспечно, но дуэль оказывается настоящей, и Грушницкий погибает.

Мы получим те же два типа нейтрализации, если вместо текста подставим сновидение. Сновидение и реальность также могут нейтрализоваться. Человек во сне склонен думать, что все происходящее происходит наяву, на самом деле, но потом оказывается, что он просто спал и видел это во сне. Это нейтрализация по сновидению. Нейтрализация по реальности, напротив, предполагает, что человеку кажется, что он спит, в то время как все происходит в реальности. Так, у Достоевского в повести «Дядюшкин сон» престарелый князь вначале наяву делает предложение молодой героине, но затем все убеждают его, что это ему только приснилось.

В этом смысле сон отличается от текста тем, что для восприятия художественного произведения нейтрализация является все же крайностью, в то время как для сновидения это скорее норма. Спящему более свойственно полностью «верить» в реальность того, что с ним происходит во сне, сколь бы фантастичными ни были эти события, чем видеть сон и знать, что это сон.

Но у сновидения есть еще одна особенность, которая отличает его и от текста, и от реальности и которая ставит его в особые условия, в условия «третьей реальности».

Так же, как и в художественном произведении, в сновидении отсутствуют значения истинности: и там и здесь то, что происходит, не происходит на самом деле. Но в художественном вымысле вымышленные объекты закреплены вполне материальными сущностями – знаками: словами и предложениями в литературе, красками в живописи, живыми актерами и реквизитом в театре, изображением на пленке в кино.

В сновидении этих знаков нет. Во всяком случае, нам неизвестна и непонятна их природа. Сновидение семиотически неопределенно. Из каких субстанций ткется его канва? Из наших мыслей, фантазий, образов. Но это не знаки. Мы не можем определить частоту мысли, скорость фантазии или весомость образа в физических единицах измерения. В то же время мы всегда можем сказать, сколько минут длится фильм и какие актеры заняты в главных ролях, мы знаем, сколько страниц в романе, каким размером написан «Евгений Онегин» и при желании можем даже сосчитать количество букв в «Войне и мире».

Сновидение – не разновидность текста, оно находится на границе между текстом и реальностью.

Мы можем выделить в рассказанном сновидении новеллу, ее сюжет, композицию, мотивы и их различное проведение в тексте, мифологические архетипы, но при этом мы не должны забывать, что сновидение – это особый вид творчества, направленный на обмен информацией между сознанием и бессознательным. Выявить механизм этого обмена и характер этой информации – одна из важных задач психокибернетического исследования сновидений.