7. Кембрий: «скелетная революция» и пеллетный транспорт. Эволюция морской экосистемы: кембрий, палеозой и современность.

Итак, мы с вами расстались с вендскими экосистемами в момент, когда они пребывали в состоянии глубочайшего глобального кризиса (глава 6). «Эдиакарский эксперимент» окончился неудачей, и все эти загадочные крупноразмерные существа исчезли с лица Земли, не оставив после себя прямых потомков. Фитопланктонный кризис погубил все огромное разнообразие тогдашних акритарх; уцелели лишь немногие, причем морфологически однотипные, формы. В необратимый упадок пришли и бентосные сообщества прокариот-строматолитообразователей; отныне они будут занимать в биосфере подчиненное положение. Хотя тогда появились и некоторые новые группы животных (например, сабелидитиды, строившие органические трубки), конец венда – это время, когда суммарное разнообразие живых организмов на нашей планете падает до рекордно низкого уровня (рисунок 23). И подобно тому, как на развалинах одряхлевшей империи возникает государство молодых энергичных «варваров», на смену докембрийской, прокариотной в своей основе, биосфере стремительно приходит современная, фанерозойская.

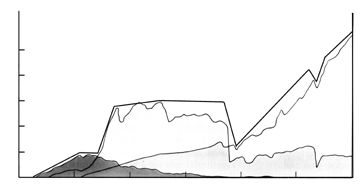

РИСУНОК 23. Кривые таксономического разнообразия Раупа-Сепкоского и Журавлева. (На графике можно выделить 4 фазы: два небольших острых пика – в венде и раннем кембрии, затем крутой подъем на плато, существующее с ордовика по пермь, и затем, после резкого провала в конце перми, начинается плавный постоянный подъем, длящйися доныне. Как будет видно из дальнейшего, фазы эти реально отражают определенное единство соответствующих морских биот, условно называемых Сепкоским «кембрийской», «палеозойской» и «современной»).

Самое же интересное заключается в том, что составляющие эту современную биоту таксоны (а их состав на уровне типов с той поры уже принципиально не менялся!) одновременно обзаводятся минеральным скелетом, причем процесс этот охватывает самые различные группы не только животных, но и водорослей. Вот что пишет, например, один из ведущих специалистов по этому отрезку геологической истории А.Ю. Розанов: «Начнем с того, что поражает любого исследователя, когда он изучает разрезы пограничных отложений докембрия и кембрия. Двигаясь вверх по разрезу от докембрийских пород к кембрийским, мы вдруг обнаруживаем в какой-то момент, что порода насыщена многочисленными и разнообразными остатками организмов, облик которых уже более или менее привычен для нас. Здесь начинают встречаться обычные для всего фанерозоя остатки губок, моллюсков, брахиопод и других организмов. Непривычны только их размеры (первые миллиметры).»

Пытаясь разобраться в причинах этого события, называемого обычно «кембрийской скелетной революцией», надо иметь в виду следующее. Обзавестись твердым скелетом – дело, конечно, «прибыльное», но весьма «капиталоемкое», требующее от организмов больших «первоначальных вложений» по энергии и веществу. Поэтому строить скелет способны лишь существа с достаточно высоким уровнем энергетического обмена, каковой возможен лишь начиная с некоторого уровня содержания на планете свободного кислорода (о «гипотезе кислородного контроля» – см. главу 5). Проанализируем теперь под этим углом зрения докембрийскую экологическую ситуацию.

Начать тут придется издалека. Одной из самых важных задач современной океанологии является детальное изучение морских течений; это, помимо прочего, весьма важно для практики судовождения. С этой целью в воды Мирового океана ежегодно бросают, точно зафиксировав место и время, многие тысячи специальных буев; выловив впоследствии такой буй в другой точке океана, мы получаем представление о направлении и скорости движения переносивших его водных масс. Исследования эти стоят больших денег, а поскольку подавляющее большинство буев при этом безвозвратно теряется, эффективность метода не слишком высока. В связи с этим встал вопрос: а нельзя ли вместо буев найти какой-нибудь естественную «метку» для океанских водных масс?

Такая «метка» действительно существует: это просто-напросто... пыль, которая всегда содержится в атмосфере и, понятное дело, постоянно оседает не только на крышку вашей парты, но и на поверхность океана. Химический состав этой атмосферной пыли в каждой точке Земли свой – на него влияет геохимия соответствующей территории, тип вулканической активности и т.д. А поскольку возможности аналитической химии по нынешнему времени почти безграничны (криминалисты, например, с легкостью определяют, в каком из месторождений мира было добыто контрабандное золото), то для реконструкции картины течений кажется достаточным просто зачерпнуть толику морской воды и установить, в каких именно местах Земли выпадала содержащаяся в воде пыль. Океанологи с энтузиазмом принялись за работу, и спустя небольшое время с изумлением обнаружили, что атмосферной пыли (равно как и вообще взвеси) в океанской воде практически не содержится; на подоконнике, к примеру, пыль будет скапливаться до тех пор, пока ее не сотрет дежурный по классу, а вот из океана она странным образом куда-то улетучивается. Быстро осесть на дно пылинка не может – это можно доказать простыми физическими расчетами. В чем же дело?

К тому времени было уже хорошо известно, какую титаническую работу осуществляют в морях животные-фильтраторы, и прежде всего двустворчатые моллюски; согласно расчетам, одни только уже закартированные устричные банки прогоняют сквозь себя объем воды, равный всему Мировому океану, примерно за месяц! Однако двустворки очищают именно придонные слои воды, куда, как мы помним, пылинкам попасть довольно сложно... Вот тогда-то и выяснилось, что планктонные фильтраторы, и прежде всего – ракообразные, играют в очищении океана роль ничуть не меньшую, чем бентосные. Отсутствие в водах океана сколь-нибудь ощутимых количеств пыли, которая постоянно оседает на его поверхность, является результатом деятельности планктонных ракообразных: они очень быстро отфильтровывают взвесь, упаковывают ее в формируемые их пищеварительным трактом компактные комки отработанной органики – фекальные пеллеты, и отправляют на дно. Без пеллетной транспортировки взвеси мутность воды в океанах была бы несравненно выше.