3. Эволюция земной коры. Дрейф континентов и спрединг океанического дна. Мантийная конвекция.

Горные породы, формирующие кору Земли, как мы помним, бывают изверженные – первичные, образовавшиеся при охлаждении и затвердевании магмы, и осадочные – вторичные, образовавшиеся в результате эрозии и накопления осадков на дне водоемов. Осадочные породы почти полностью покрывают поверхность суши, формируя – в числе прочего – значительную часть высочайших горных систем. Это означает, что порода, из которой слагаются ныне вершины Альп или Гималаев, когда-то формировалась под водой, ниже уровня моря. Любой геолог считает это обстоятельство совершенно тривиальным, но первое осознание этого факта обычно поражает человека.

В 1852 году Э. де Бомон предложил для объяснения процесса горообразования (орогенеза) контракционную теорию (от латинского «контракцио» – сжатие); она основывалась на предположении об «изначально горячей» Земле. Итак, имеется огненный шар из раскаленного газа, который, остывая с поверхности, начинает покрываться твердой коркой. Объем любого остывающего тела уменьшается, и остывающая корка «садится», растрескиваясь подобно такыру[6] . Возникшие трещины – самые глубокие части на поверхности планеты, и потому именно в них происходит самое интенсивное осадконакопление. Тем временем внутренние части шара тоже остывают, и весь он начинает уменьшаться в объеме; тогда потрескавшаяся «кожура» начинает собираться в складки, и заполненные осадками трещины выпирают наружу, образуя горные хребты.

Контракционная теория имела множество уязвимых мест. Подсчеты показывали, что для предполагаемых ею изменений объема планеты необходимо изменение температуры на несколько тысяч градусов, что уже само по себе маловероятно. А поскольку различные горные системы образовывались в разное время, то получается, что происходило несколько последовательных падений температуры – на несколько тысяч градусов каждое; исходная же температура получалась просто невообразимой. А на Земле, между тем, в это время заведомо существовала жизнь – соответствующие осадочные породы содержат ископаемых; как такое может быть? Тем не менее, ничего лучшего в распоряжении геологов не было до 1912 года, когда А. Вегенер предложил свою теорию дрейфа континентов (т.е. их горизонтальных перемещений), объяснявшую с единых позиций целый ряд явлений, в том числе – процесс орогенеза.

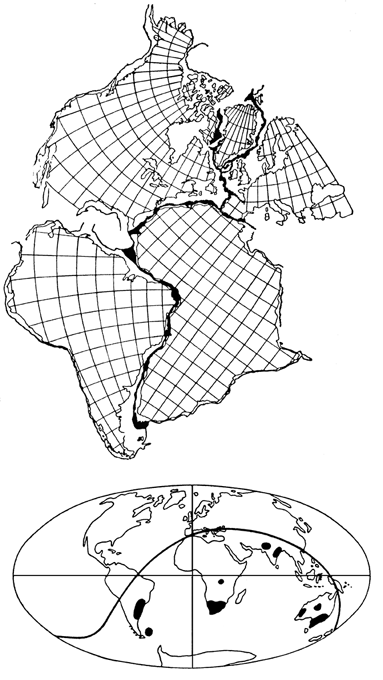

Отправным пунктом в построениях Вегенера было удивительное сходство береговых линий континентов по разные стороны Атлантического океана, на которое обращали внимание многие естествоиспытатели еще с XVII века (Ф.Бэкон) (рисунок 5, а). Вегенер, однако, не остановился на том, что контуры всех приатлантических и – в несколько меньшей степени – прииндоокеанских континентов могут быть совмещены друг с другом подобно кусочкам мозаики, формирующим единое панно. Он показал практически полную идентичность позднепалеозойских и раннемезозойских геологических разрезов Африки и Южной Америки, находящихся ныне по разные стороны Южной Атлантики, и очень высокое единство позднепалеозойской флоры и фауны всех разделенных теперь океанами материков Южного полушария и Индии. Это привело его к выводу о том, что в конце палеозоя все материки были собраны в единый протоконтинент – Пангею, состоящий из двух блоков: северного, Лавразии (Северная Америка и Евразия без Индостана), и южного, Гондваны (Южная Америка, Африка, Индостан, Австралия и Антарктида), разделенных морем Тетис. Пангея была окружена единственным же – огромным – океаном; таких океанов, как Атлантический и Индийский, в то время еще не существовало.

РИСУНОК 5. Истоки возникновения теории дрейфа континентов. а – совмещение береговых линий приатлантических материков. б – следы пермокарбонового оледенения на современных континентах

Решающими доказательствами того, что в прошлом материки располагались на глобусе иначе, Вегенер вполне справедливо считал данные о климате разных частей Гондваны. С одной стороны, в Трансантарктических горах, у самого Южного полюса, экспедицией Р. Скотта были найдены позднепалеозойские ископаемые деревья, принадлежащие к глоссоптериевой флоре (см. главу 9) – той же самой, что и на прочих Гондванских материках. С другой стороны, в это же самое время в Индии, Бразилии, Экваториальной Африке и Австралии образовывались ледниковые отложения – тиллиты – их основу составляет галька со специфической окатанностью и штриховкой (рисунок 5, б). Согласовать эти факты можно лишь допустив, что некогда Южная Америка, Африка, Австралия и Индия располагались гораздо ближе к Южному полюсу, а Антарктида, напротив, существенно дальше от него, чем в наши дни. (Попытки решить проблему, перемещая по глобусу сам Южный полюс при неизменном, нынешнем, положении материков ничего не дают – при желании можете поскладывать эту мозаику сами).

Надо заметить, что само по себе былое территориальное единство континентов Южного полушария допускалось многими геологами, однако все они (как, например Э. Зюсс, который и ввел сам термин «Гондвана» – от древнеиндийского племени гондов) считали нынешнее положение материков неизменным и предполагали, что между ними существовали некие сухопутные соединения, впоследствии погрузившиеся в океан. Вегенер же, вместо того, чтобы «строить» такие «сухопутные мосты», предположил, что материки именно перемещаются по поверхности глобуса друг относительно друга: Южная Америка отодвигается от Африки, Индия приблизилась к Азии и столкнулась с ней, и т.д.

Дело в том, что ко времени исследований Вегенера уже стало ясно, что существование погрузившихся в океан «сухопутных мостов» невозможно, т.к. континентальная кора принципиально отлична по своему строению от коры на дне океанов. Суть этих различий состоит в следующем. В геофизике уже тогда был разработан и уже широко применялся метод измерения гравитационных аномалий (ГА). Суть его заключается в том, что всем известная величина ускорения свободного падения g = 9,81 м/сек2, характеризующая силу земного притяжения, в действительности есть величина усредненная. Вблизи больших масс сила притяжения (в соответствии с законом всемирного тяготения) будет больше. Поэтому в тех участках Земли, где плотность слагающих ее горных пород превышает среднюю, величина g будет несколько превышать 9,81 м/сек2, там же, где эта плотность ниже средней («дефицит массы») – наоборот; эти отклонения и называют, соответственно, положительными и отрицательными гравитационными аномалиями.