«Ракетная» часть «РД-0410» была разработана в воронежском Конструкторском бюро химической автоматики (КБХА), «реакторная» (нейтронный реактор и вопросы радиационной безопасности) — Институтом физики и энергии (Обнинск) и Курчатовским институтом атомной энергии.

Согласно принятой концепции жидкие водород и присадкагексан подавались с помощью турбонасосного агрегата в гетерогенный реактор на тепловых нейтронах с тепловыделяющей сборкой, окруженной замедлителем из гидрида циркония. Их оболочки охлаждались водородом. Отражатель имел приводы для поворота поглотительных элементов (цилиндров из карбида бора).

За пять лет, с 1966 по 1971 год, были созданы основы технологии реакторов-двигателей, а еще через несколько лет была введена в действие мощная экспериментальная база под названием «экспедиция № 10» (впоследствии — опытная экспедиция НПО «Луч» на Семипалатинском ядерном полигоне).

Особые трудности встретились при испытаниях. Обычные стенды для запуска полномасштабного ЯРД использовать было невозможно из-за радиации.

Испытания реактора решили проводить на атомном полигоне в Семипалатинске, а «ракетной части» — в НИИхиммаш (Загорск, ныне — Сергиев Посад).

Для изучения внутрикамерных процессов было выполнено более 250 испытаний на 30 «холодных двигателях» (без реактора). В качестве модельного нагревательного элемента использовалась камера сгорания кислородно-водородного ЖРД конструкции Исаева.

Максимальное время наработки составило 13000 секунд при объявленном ресурсе в 3600 секунд.

В процессе испытаний удались максимальная тяга в 3528 килограммов и скорость истечения — 9000 м/с.

Для испытаний реактора на Семипалатинском полигоне были построены две специальные шахты с подземными служебными помещениями. Одна из шахт соединялась с подземным резервуаром для сжатого газообразного водорода.

От использования жидкого водорода отказались из финансовых соображений.

Перед экспериментальным запуском реактор опускался в шахту с помощью установленного на поверхности козлового крана. После запуска реактора водород поступал снизу в «котел», раскалялся до 3000 °К и огненной струей вырывался из шахты наружу. Несмотря на незначительную радиоактивность истекающих газов, в течение суток находиться снаружи в радиусе полутора километров от места испытаний не разрешалось. К самой же шахте нельзя было подходить в течение месяца. Полуторакилометровый подземный тоннель вел из безопасной зоны сначала к одному бункеру, а из него — к другому, находящемуся возле шахт.

По этим своеобразным «коридорам» и передвигались специалисты.

Результаты экспериментов, проведенных с реактором в 1978–1981 годах, подтвердили правильность конструктивных решений. В принципе ЯРД был создан. Оставалось соединить две части и провести комплексные испытания.

Однако двигатель остался невостребованным. Экспедицию на Луну и Марс отменили, а использовать «РД-0410» на околоземных орбитах было накладно, да и просто опасно.

Электротермические двигатели

Нам уже известно, что одним из способов увеличения эффективности двигателей для космических кораблей является повышение температуры (а значит и скорости) истекающих газов. Но эту температуру можно поднимать не только с помощью химической реакции горения или посредством утилизации энергии радиоактивного распада — другим мощным источником тепла может служить электричество.

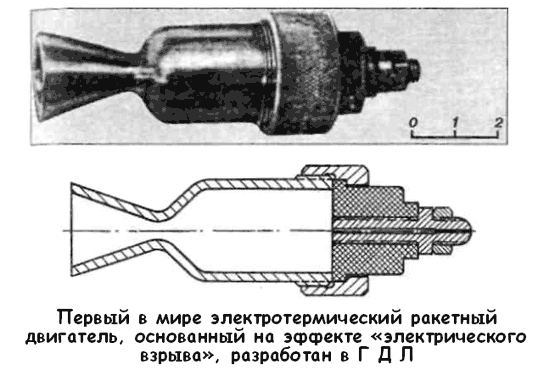

Идея электротермического ракетного двигателя обсуждается уже довольно давно. Еще в 1928 году, на самой заре развития реактивной техники, в нашей стране был выдвинут изобретательский проект такого двигателя. По этому проекту через тонкие металлические проволочки или струйки электропроводящей жидкости, находящиеся в камере сгорания, должны пропускаться с заданной частотой кратковременные мощные импульсы электрического тока. Начиная с мая 1929 года, в специально созданной группе электрических и жидкостных ракетных двигателей Газодинамической лаборатории (ГДЛ) в Ленинграде велись теоретические и экспериментальные исследования электротепловых двигателей, использующих явление «электрического взрыва». Работами руководил хорошо нам знакомый Валентин Петрович Глушко.

Через четыре года опыты продолжались уже с камерой, снабженной соплом. В результате разрядов тока происходил взрыв проводников с разогреванием образующихся газов до весьма высокой температуры — порядка 1 миллиона градусов, вследствие чего раскаленные продукты взрыва вытекали через сопло с огромной скоростью. После целой серии опытов сотрудники ГДЛ установили, что идеальным рабочим веществом для таких двигателей являются насыщенные водородом металлы: например, железо или палладий. При высокой температуре взрыва водород выделяется с поглощением части энергии; при охлаждении же продуктов он, воссоединяясь, выделяет поглощенную энергию, что ведет к общему увеличению к. п. д.

Однако развитие ракетных двигателей пошло, как известно, по другому направлению, и если электрические методы нагрева и получили некоторое применение в космической технике, то лишь для различных вспомогательных нужд: например, в электрозапальных устройствах, служащих для воспламенения топлива при запуске двигателя.

Интерес к электротермическим двигателям вновь проявился лишь в начале 70-х годов, когда стали очевидны принципиальные ограничения термохимических двигателей в отношении тяги.

В первую очередь вспомнили о схеме ГДЛ. Опыты с подобными двигателями проводились как у нас, так и в за рубежом.

В качестве рабочего вещества применялись проволочки диаметром в 1 миллиметр и длиной примерно 6,5 миллиметра из алюминия, железа, меди, золота, серебра, вольфрама и ряда других металлов. Внезапный разряд батареи конденсаторов, заряженных до напряжения 10–20 киловольт, через эти проволочки вызывал мгновенное возникновение в них тока силой в несколько тысяч ампер, что приводило к взрывному испарению материала проволочек. Как показали измерения, при этом развивалась температура выше 100 000 °C, а скорость истечения превышала 10 000 м/с с возможностью ее увеличения до 50 000 м/с!

Но если «электрический взрыв» представляет собой довольно экзотический метод нагрева, то хорошо известны другие способы, с помощью которых электрический ток используется в технике и быту для нагрева различных веществ.

Пожалуй, наиболее прост и известен метод конвективного нагрева жидкостей и газов с помощью электрических элементов сопротивления; ведь именно этот так называемый омический нагрев служит в бесчисленных электронагревателях самой различной мощности, начиная с обыкновенного утюга. Нагревательным элементом здесь служит металлическая трубка, проволока или пластина; их электрическое (омическое) сопротивление приводит к тому, что при течении тока они нагреваются — электрическая энергия переходит в тепловую. А затем получаемое тепло сообщается омывающему элемент газу или жидкости.

Создать электротермический двигатель на основе этого физического явления просто: достаточно в камере такого двигателя разместить электрический нагревательный элемент.

Правда, нагрев рабочего вещества будет ограничен допустимой температурой нагревательного элемента примерно так же, как в твердофазном ядерном реакторе, но зато двигатель будет сравнительно простым, небольшим и легким. За рубежом такие двигатели исследуются, они получили там название «резистоджет», что в переводе с английского звучит примерно как «ракетный двигатель на сопротивлении».

Нагревательный элемент «резистоджета» изготовляется из жароупорного металла (обычно из вольфрама, рения или их сплавов) и может нагреваться до 2650–2750°К. При удачной конструкции двигателя температура рабочего вещества лишь немногим меньше этой. Выгоднее всего, конечно, применять в качестве рабочего вещества водород, но используются также аммиак и другие вещества В случае водорода скорость истечения может достигать 10 000-11 000 м/с.