Космопланы «МиГ-2000» и «МиГ-АКС»

Современные исследования тенденций развития и возможностей создания отечественных многоразовых средств космического выведения проводятся в соответствии с Государственной космической программой в рамках научно-исследовательской и экспериментальной работы «Орел», выполняемой по заказу Российского космического агентства.

С 1993 по 1996 год работы по теме «Орел» велись в ЦНИ И машиностроения, ЦАГИ имени Жуковского, Исследовательском центре имени Келдыша и в других организациях.

Проведенные в ЦНИИ Машиностроения параметрические расчеты и сравнительный анализ многоразовых одно- и двухступенчатого носителей с различными двигателями показали, что при снижении сухой массы летательного аппарата примерно на 30 % по сравнению с системой «Спейс Шаттл» или «Энергия-Буран» одноступенчатый носитель грузоподъемностью от 10 до 20 тонн должен иметь преимущества перед двухступенчатыми той же массы как по затратам на разработку, так и по удельной стоимости выведения.

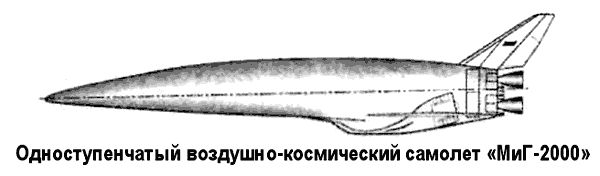

Среди выдвинутых проектов воздушно-космических самолетов в особую группу можно выделить аппараты, разрабатываемые в авиационном конструкторском бюро имени Микояна — «МиГ-2000» и «МиГ-АКС».

«МиГ-2000» — одноступенчатый воздушно-космический самолет (длина фюзеляжа — 54,1 метра, базовый диаметр — 19,7 метра) со взлетным весом 300 тонн, способный выводить полезную нагрузку до 9 тонн на орбиту высотой 200 километров с наклонением 51°. После разгона ускорителем на ЖРД до 0,8 Махов, прямоточный воздушно-реактивный двигатель с дозвуковым горением обеспечивал дальнейший разгон до 5 Махов. В качестве ракетного топлива должен был использоваться переохлажденный водород и жидкий кислород. При возращении был возможен боковой маневр до 3000 километров.

«МиГ-АКС» — двухступенчатый воздушно-космический самолет, создаваемый на основе оригинальной концепции электромагнитной левитации «ЭТОЛ».

Эта концепция была впервые выдвинута специалистами КБ имени Микояна и ЦАГИ на Международном авиакосмическом салоне «МАКС'99». Летательные аппараты, базирующиеся на концепции электромагнитной левитации, должны садиться и взлетать с электромагнитной ВПП, позволяющей ускорить разгон при взлете и обеспечить торможение при посадке с помощью известного принципа взаимодействия движущегося тела с магнитным полем. Идея была уже испытана в лаборатории на алюминиевых макетах «электромагнитного беспилотного моноплана» массой от 2 до 10 килограммов, который разгоняли и тормозили с помощью методики «ЭТОЛ» на полосе длиной 5 метров.

Разгонная взлетно-посадочная полоса длиной 4 километра, проектируемая под «МиГ-АКС», формируется из 40 компонентов мощностью 1010 Дж, которые позволят за 1015 секунд осуществить взлет самолета массой от 200 до 700 тонн. При этом ускорение составит от 2 до 30 g, а скорость — 300–500 м/с. Не исключается возможность разгона до 100 м/с аппарата без шасси массой от 50 до 150 тонн.

Дальнейший разгон аппарата и выведение его на орбиту осуществляется комбинированной двигательной установкой на основе турбопрямоточных и жидкостных ракетных двигателей.

Стартовая масса «МиГ-АКС» составляет 420 тонн, максимальная полезная нагрузка, выводимая на орбиту высотой 400 километров, — до 7 тонн, возвращаемый с орбиты груз — до 7 тонн.

Та же методика электромагнитных запусков предложена и для многоцелевого беспилотного самолета (противолавинные и противоградовые меры, геологоразведка, наблюдение за экологией и состоянием лесов), а также для самолета для спасения на море массой от 15 до 40 тонн, который будет взлетать (и совершать посадку туда же) с палубы авианосца, имеющего электромагнитную ВПП длиной от 150 до 200 метров.

Воздушно-космический самолет НПО «Энергия»

В ответ на разработку в США трансатмосферного бомбардировщика «Икс-30» («Х-30», «NASP») вышли постановления Правительства СССР от 27 января и 19 июля 1986 года о создании советского эквивалента. 1 сентября 1986 года Министерство обороны выпустило техническое задание на одноступенчатый многоразовый воздушно-космический самолет (МВКС). МВКС должен был обеспечить эффективную и экономичную доставку грузов военного назначения на околоземную орбиту. На конкурс были представлены проекты ОКБ Туполева («Ту-2000»), ОКБ Яковлева («МВКС») и НПО «Энергия» («ВКС»).

Воздушно-космический самолет «ВКС», разработанный под руководством Павла Цыбина, представлял собой гиперзвуковой ракетоплан с комбинированной многорежимной двигательной установкой на основе турбопрямоточного воздушно-реактивного двигателя и линейного ЖРД. Начальная масса «ВКС» не превышала 700 тонн (масса конструкции составляла 140 тонн), масса полезного груза — не менее 25 тонн при выведении на опорную орбиту высотой 200 километров и наклонением 51°.

Габариты «ВКС»: длина — 71 метр, размах крыла — 42 метра, высота — 10 метров.

«ВКС» конструкции НПО «Энергия» предназначался для оперативного экономически эффективного выведения полезных нагрузок на низкие орбиты, технического обслуживания орбитальных группировок, трансконтинентальных транспортировок, а также для решения оборонных задач в космосе и из космоса.

Этот проект остался невостребованным, поскольку предпочтение было отдано конкурсной разработке «Ту-2000».

Космический бомбардировщик «Ту-2000»

Практически все работы, связанные с авиационно-космической тематикой, в ОКБ-156 Андрея Туполева были свернуты в начале 60-х годов. Вновь к этой тематике бюро вернулось в 70-е годы, когда в СССР были начаты перспективные работы над авиационными воздушно-космическими системами.

С 1968 по 1971 год в проработке у ОКБ Туполева находилось несколько технических предложений по воздушно-космическим самолетам с горизонтальным стартом и посадкой.

Взлетная масса летательных аппаратов согласно проектам достигала 300 тонн. В качестве силовой установки предлагалось использовать ЖРД на тепловыделяющих элементах с использованием ядерной силовой установки, в качестве рабочего тела — водород. Рассматривались варианты многоэтапного вывода полезных нагрузок на воздушно-космических системах, находящихся на орбите вокруг Земли, на межпланетные орбиты с использованием ионных и плазменных маршевых двигателей.

Однако в тот период основное внимание ОКБ было сосредоточено на теме многорежимных боевых самолетов. На развертывание крупномасштабных и дорогостоящих исследовательских работ по одноступенчатым воздушно-космическим системам не было ни средств, ни свободных людских ресурсов. Кроме того, до первых полетов по американской программе «Спейс Шаттл» военные не проявляли особого интереса к проектам отечественных воздушно-космических аппаратов, делая ставку на ракетные системы. Поэтому все эти оригинальные предложения ОКБ-156 не вышли из стадии эмбрионального состояния.

С появлением на Западе проектов одноступенчатых воздушно-космических систем работы по данной тематике оживились и в Советском Союзе. К середине 80-х годов совместно с ЦАГИ, ОКБ Николая Кузнецова, с другими предприятиями и организациями отечественного военно-промышленного комплекса ОКБ-156 подготовило ряд конкретных технических предложений по созданию авиационно-космической системы на базе одноступенчатого орбитального самолета с маршевой и корректирующей силовыми установками на основе ЖРД, с наземным или воздушным стартом с тяжелых самолетов-носителей.

Следующим этапом в создании одноступенчатого воздушно-космического самолета в ОКБ Туполева стало начало проектирования летательного аппарата с маршевой силовой установкой, построенной на комбинации двигателей принципиально различного типа: ТРД + ПВРД + ЖРД.

За эти годы по теме одноступенчатого орбитального воздушно-космического самолета ОКБ подготовило несколько проектов, отличавшихся различными техническими решениями в части компоновки летательного аппарата и его силовой установки. Одним из последних стал проект, получивший обозначение самолет «2000» или «Ту-2000», с комбинированной силовой установкой.