Примечательно, что стены древнерусских храмов (преимущественно алтарной части) как снаружи, так и изнутри в Древней Руси долгое время использовались для надписей (граффити), которых найдены тысячи. Большая часть граффити – это изображения крестов, молитвы или просто имена. Однако встречаются и рисунки, записи об исторических событиях, бытовые картинки, заговоры. Так, на стенах Софийского собора Великого Новгорода найдено около 800 граффити, среди которых есть: «Как сидит пирог в печи, [так и] гребцы в корабле. Перепелка, лети в дуброву! Поставь кашу, поставь пирог, туда иди!» Возможно, это детская считалка или часть заговора.

На стенах храма Спаса на Нередице есть фигурки воинов в полном снаряжении и с оружием в руках или фантастическое существо, похожее на василиска. На алтарной стене Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском был найден полный список убийц Андрея Боголюбского. На стенах Георгиевской церкви в Старой Ладоге есть граффити медведей, коней и даже сцена выводки лошади (это процесс, в ходе которого конюхи и воины осматривали коня и оценивали его внешний вид и выносливость). На стенах храма Покрова на Нерли изображены сам храм и табуны лошадей. И на всех храмах без исключения изображения крестов, чаще всего сопровождающиеся однотипной формулой «Господи, помози рабу твоему (такому-то)».

Теперь необходимо обратить внимание на такую важную и неотъемлемую часть храма, как колокольня. Известно, что в первые века существования Христианской церкви колоколов не было. В Западной церкви они появились и распространялись в IV–VI вв., в Восточной – в IХ-ХII вв. На Руси они появились вскоре после принятия христианства, но широко распространились с конца XVI в. Вначале колокола не имели постоянного места в храме: их подвешивали и в арках вводных дверей, и внутри храмов, и в башнях куполов, и на отдельных звонницах близ храмов, и на воротах церковной ограды, на воротах монастырской стены. В Русской церкви в древности для колоколов строились звонницы в виде стенки со сквозными проемами, в которых подвешивались колокола.

С XIV в. на Руси появляются многоступенчатые башни с конусообразной или купольной кровлей, под которой находились колокола. Как и звонница, колокольни строились вначале отдельно от храмов, но уже к XVI в. повсеместно появились храмы вместе с колокольнями, которые входят в здание храма, составляя с ним целое. Такие колокольни ставятся с западной стороны храма так, что вход в храм осуществляется через нижний этаж колокольни, который может являться в таком случае притвором. Возникновение колоколен было обусловлено стремлением и возможностью создавать большие и звучные колокола. Кроме того, чем выше поднят колокол, тем дальше его слышно, так что высокая колокольня как бы заложена в самой идее колокола.

Малые безалтарные церкви называются часовнями. Часовни ставились над входом в подземные кладбища, над подземными храмами, которые строились над гробами мучеников и, таким образом, служили надгробными памятниками и обозначали места расположения престолов. Часовни строились и на местах, ознаменованных какими-либо чудесами и в воспоминание важных событий из жизни Церкви и народа. Часовни предназначены главным образом для общественной молитвы.

Известно, что уже в первые десятилетия после Крещения на Руси появляются сочинения, трактующие символику храма и объясняющие внутренний смысл его отдельных архитектурных форм. Так, «Изборник Святослава» 1073 г. содержит статью «Максима Черноризца чии образ держит соборная церковь» с изложением отрывка из «Мистагогии» Максима Исповедника, а «Изборник» 1076 г. знакомил с пониманием церкви как Гроба Господня и земного неба. Таким образом, уже в домонгольский период на Руси формируется система символического понимания и толкования храмовой архитектуры. Стремление постичь эту символику шло от понимания того факта, что прочтение храмовой символики, в сочетании с богослужением, иконописью, давало и дает очень сложное и тонкое символическое изображение вселенной, человека и его внутреннего мира, пути человеческой души к Богу, к спасению. Как уже говорилось, без понимания этих символов для нас останутся непонятными многие закономерности развития отдельных направлений русской средневековой культуры.

Камни

(Архитектура и строительная техника)

АРХИТЕКТУРА СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ – это не только стены, башни, купола, сходство и различие архитектурных форм и стилей. Архитектура Руси – это целый разнообразнейший мир, в котором отражались прежде всего человеческие чувства и эмоции, переживания и надежды на будущее. Отсутствие на Руси вплоть до XVII в. школьного, схоластического богословия, отсутствие школ как таковых возлагало на русскую архитектуру помимо эстетических задач задачи просветительные, архитектура с исчерпывающей полнотой должна была раскрывать человеку, созерцающему идею, заложенную в ее внешних и внутренних формах без расчета на предварительное знание созерцающего. «Если западный храм делил со схоластикой духовные задачи по выявлению истины, то русский храм был образом полного и всестороннего ее воплощения», – писал С. Аверинцев.

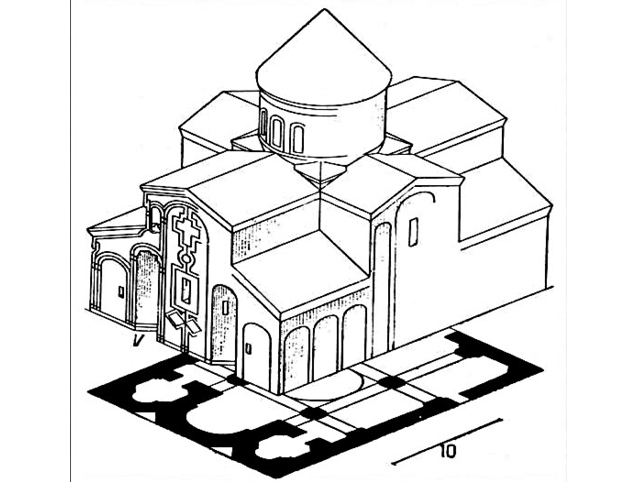

Важно обратить внимание на тот факт, что базиликальный тип храма (принятый на Западе) и крестово-купольный (принятый на Востоке) – это два принципиально разных типа храма не только внешне. Западная базилика представляет собой вытянутый объем, разделенный изнутри двумя рядами колонн на три нефа (прохода). В центре крестово-купольной композиции – купол, барабан которого утвержден на четырех столбах. Отсюда символический «крест» (проход от центральной, западной двери к алтарю и из боковых дверей к центру), который представляет собой общая композиция храма. Таким образом, можно видеть, что в основе западной базилики лежит движение – человек, входя в храм, увлекается вперед его общей вытянутой композицией и ритмом колонн. При этом он не упирается в иконостас (которого нет), а по деамбулаторию (проходу вокруг алтаря) огибает алтарь и возвращается назад, все время находясь в горизонтали, – в храме нет росписей, все скульптуры находятся на уровне движения, человек смотрит перед собой.

Схема крестово-купольного храма

В крестово-купольном храме все иначе. Вошедший в храм, сделав несколько шагов, останавливается под куполом, не будучи чем-либо побуждаем к дальнейшему движению. Продолжает движение только его взгляд, вовлекаясь в бесконечное движение фигур и сюжетов, идущих снизу вверх, по вертикали (направление, недоступное реальному движению). По точному замечанию О. Вульфа, «переход к созерцанию и есть существеннейший момент византийского религиозного познания». То есть западный храм – это воплощенное движение по времени, устремление вперед, поиск нового, активная работа ума, рассудка. Западный храм стремится сохранить, уловить случайное, временное, мгновенное. Восточный – это статика, пауза во времени, в ритме жизни, созерцание, в которое прежде всего вовлечено сердце. Он ориентирован на типическое, вечное, бесконечно существующее.

Любое изменение в общественном сознании, тревога и печаль, радость и ликование немедленно отражались в архитектурных формах храмов, их интерьеров и внешнем убранстве. Поэтому А.М. Панченко говорил о том, что в храмах домонгольской Руси «сияет радость». После первых лет татарского разгрома она угасает, вспыхивает вновь после Куликовской победы и затем сменяется новыми оттенками – тревогой, национальной гордостью, страхом Божиего наказания и радостью обретения вечного блаженства. Архитектура храма навсегда фиксировала в своих чертах внутреннюю жизнь общества.

Свобода от чертежей (если не считать примерных, предварительных набросков), привычка зодчих работать «как мера и глаз укажут», опора только на опыт поколений вносила в любую постройку очень сильное личностное начало, каждый храм нес в себе представление мастера о Боге, окружающем мире, красоте, а если это была светская постройка – его понимание уюта и удобства. Храм не мог быть поставлен без учета окружающего пейзажа, природного окружения, он не выделялся из него, а дополнял природу, символизируя своими формами универсальную соразмерность и гармонию, присущую миру земному и миру небесному.