КУ́ШНЕР Александр Семёнович (р. 1936, Ленинград), русский поэт. Родился в семье военного инженера, по окончании Ленинградского педагогического ин-та (1959) десять лет работал учителем. Стихи начал писать в детстве, был знаком с А. А. Ахматовой, Е. Б. Рейном, А. Г. Битовым, И. А. Бродским, которые оказали влияние на становление поэта. Автор книг стихов «Первое впечатление» (1962), «Ночной дозор» (1966), «Приметы» (1969), «Письмо» (1974), «Прямая речь» (1975), «Голос» (1978), «Таврический сад» (1984), «Дневные сны» (1985), «Живая изгородь» (1988), «Ночная музыка» (1991), «На сумрачной звезде» (1994). Книга стихов – основная жанровая единица в творчестве поэта, это своеобразный отчёт за определённый период. Внутри книг стихов выделяются главы-циклы со своими общими мотивами, это новая «большая форма», созданная Кушнером. Во многом его поэзия близка акмеистам, он ставит перед собой задачи поэтического обновления, возвращения в поэзию человеческой меры, его взгляд сосредотачивается на мелких вещах, кажущихся пустяками. Душа – средоточие поэзии Кушнера, это изменчивая стихия, питающаяся впечатлениями о внешнем мире, его лирика – это проявление души. Критика часто обвиняла поэта, как в начале творческого пути, так и позже, в «мелкотемье», слишком внимательном вглядывании внутрь себя.

КЭ́РРОЛЛ (carroll) Льюис (настоящее имя Чарлз Латуидж Доджсон; 1832, Дарсбери —1898, Гилфорд), английский писатель, математик, публицист.

Л. Кэрролл

Его имя, наряду с именем английского поэта Э. Лира, связано с жанром нонсенса («бессмыслицы»), который появился в литературе английского романтизма в сер. 19 в. В сказочных повестях-нонсенсах «Алиса в Стране чудес» (1865) и «Сквозь Зеркало и Что там увидела Алиса» (1871), а также в поэме-нонсенсе «Охота на Снарка» (1876) Кэрролл создаёт особый, «вывернутый наизнанку», гротескный мир, законы которого противоречат здравому смыслу. Подобно многим романтикам, Кэрролл подвергает сомнению разумность упорядоченного, но скучного мира взрослых и противопоставляет ему «бессмысленный», но весёлый и творческий мир детей. Для соотечественников и современников Кэрролла была очевидна пародийность его книг, наполненных реминисценциями из произведений, входивших в круг обязательного, «школьного» чтения юных англичан. Многие исследователи творчества Кэрролла видят в повестях об Алисе и «Охоте на Снарка» традиции фольклорного жанра небылицы.

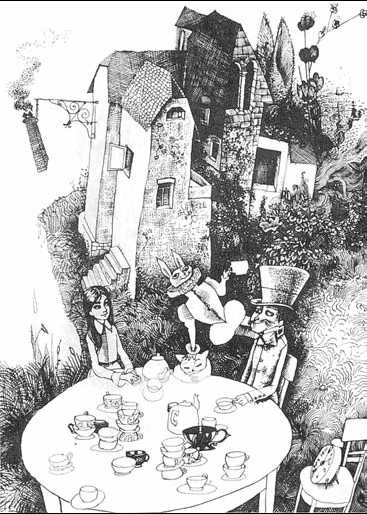

Иллюстрация к книге Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес». Художник Г. Калиновский. 1977 г.

Первоначально Кэрролл адресовал свои сказки-нонсенсы детям, но со временем круг их читателей расширился: теперь их любят цитировать люди самых разных профессий – от литературоведов до психологов, физиков и математиков.

Первый рус. перевод «Алисы в Стране чудес» под заглавием «Соня в стране дива» был опубл. ещё при жизни Кэрролла, в 1879 г. После этого книги об Алисе переводились на рус. язык неоднократно, среди их переводчиков были В. В. Набоков, М. П. Чехов и др. Современному читателю эти повести знакомы прежде всего по переводу Н. М. Демуровой и по пересказу Б. Н. Заходера.

В числе художественных произведений Кэрролла – написанный в форме сказки сборник математических головоломок «История с узелками» и сказочная повесть «Сильви и Бруно» (1889—93), в которой писатель попытался создать «гибрид» нонсенса и нравоучительного романа. Немаловажная часть литературного наследия Кэрролла – его письма детям, близкие по стилю к повестям об Алисе.

В 1867 г. Кэрролл совершил путешествие по России; он посетил Санкт-Петербург, Москву, Сергиев Посад, Нижний Новгород. Впечатления об этой поездке описаны в «Русских дневниках».

КЮХЕЛЬБЕ́КЕР Вильгельм Карлович (1797, Санкт-Петербург – 1846, Тобольск), русский поэт, драматург, критик. С 1815 г. начал печататься в журналах «Амфион» и «Сын Отечества». Его первые стихотворения написаны в подражание В. А. Жуковскому. В 1820-х гг. в творчестве Кюхельбекера преобладают гражданские мотивы. Свои взгляды на рус. поэзию поэт изложил в статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» (1824). Кюхельбекер требовал от литературы возвращения к школе классицизма с его высоким гражданским пафосом; среди литературных жанров должны доминировать высокая ода и трагедия; «скучной» и пустой эпистоле и унылой элегии нет места в современной поэзии. Вполне «архаичными» выглядят оды Кюхельбекера «Грибоедову» и «Ода на смерть Байрона» и трагедия «Аргивяне» (где пытался воссоздать античную драму: так, в трагедии присутствует хор).

В. К. Кюхельбекер

После 14 декабря 1825 г. в творчестве Кюхельбекера сохраняются «декабристские» мотивы («Тень Рылеева»). Сквозная тема поэзии – служение поэта и его изгнание невежественной чернью («Поэты», 1820; «Проклятие», 1822; «Участь поэтов», 1823; «Они моих страданий не поймут», 1839). С этой темой связано знаменитое стихотворение Кюхельбекера «Участь русских поэтов» («Горька судьба поэтов всех племён;/Тяжеле всех судьба казнит Россию», 1845). К числу наиболее значительных поздних произведений поэта относится мистерия «Ижорский» и трагедия «Прокопий Ляпунов». Декабристские взгляды Кюхельбекера нашли художественное воплощение, ему принадлежит создание т. н. «литературного декабризма».

Поэт участвовал в восстании на Сенатской площади, был приговорён к смертной казни, заменённой каторгой. С 1836 г. находился на поселении в Сибири.

Л

ЛАВРЕНЁВ Борис Андреевич (1891, Херсон – 1959, Москва), русский драматург, прозаик.

Б. А. Лавренёв

Родился в семье учителя, окончил юридический ф-т Московского ун-та. В 1918—23 гг. сражался добровольцем в рядах Красной армии на Украине и в Туркестане. Начинал как поэт, первые стихи опубл. в 1911 г., позже стал заниматься прозой, работал в периодической печати. Первые рассказы («Гала-Петер», 1916; «Марина», «Звёздный свет», оба – 1923), посвящённые событиям 1-й мировой и Гражданской войны, подняли продолженную в поздних произведениях тему противоречия между человеческим чувством и политическими убеждениями. Ярким развитием темы стала повесть «Сорок первый» (1924), героиня которой, девушка-красноармеец, полюбила пленного белого офицера, но вынуждена была убить его. Остродраматическое повествование демонстрирует глубокое знание человеческой психологии, стремление к мелодраматическим коллизиям и эмоциональному сюжету. В 1920-е гг. созданы повести «Рассказ о простой вещи», «Ветер» (обе – 1924), «Седьмой спутник» (1927), «Гравюра на дереве» (1929). В то же время Лавренёв обратился к драматургии: пьесы «Дым» (1925), посвящённая событиям Гражданской войны, «Кинжал» (1926) о декабристском восстании, «Разлом» (1927), рассказывающая о событиях октября 1917 г. (считается классикой советской драматургии), и др. Среди прозаических произведений Лавренёва роман «Крушение республики Итль» (1925), повести «Стратегическая ошибка» (1934), «Большая земля» (1935), сборник рассказов «Балтийцы раскуривают трубки» (1942), публицистические статьи.

ЛАГЕРЛЁФ (lagerlöf) Сельма (1858, усадьба Морбакка, Вермланд – 1940, там же), шведская писательница.

С. Лагерлёф

Первое произведение Лагерлёф, «Сага о Йёсте Берлинге» (1881–91), написано в духе неоромантизма и представляет собой собрание легенд озера Фрюкеншёарна. Древние предания положены и в основу повестей «Сказание об одной дворянской усадьбе» (1899) и «Деньги господина Арне» (1904). Большой литературный материал Лагерлёф дали зарубежные поездки: антисоциалистический роман «Чудеса Антихриста» (1898) создан по впечатлениям путешествия на Сицилию, роман «Иерусалим» (1901—02) – после поездки на Ближний Восток. Наиболее известное произведение Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса Хольгерссона по Швеции» (1906—07) задумывалось как занимательный учебник географии для первого класса. Эта сказка не только, «развлекая, обучала», но и воспитывала (её главный герой, жестокий мальчик Нильс, посетив отдалённые уголки Швеции и преодолев многочисленные трудности, возвращается домой добрым и отзывчивым ребёнком). В «Чудесном путешествии» широко используются старинные легенды, участвуют фольклорные персонажи. Во время 1-й мировой войны Лагерлёф создаёт антимилитаристский роман «Изгнанник» (1918). Последнее произведение писательницы – продолжающая традицию европейского семейного романа-хроники трилогия о Лёвеншёльдах («Перстень Лёвеншёльдов», 1925; «Шарлотта Лёвеншёльд», 1925; «Анна Сверд», 1928). В основу её сюжета положена фантастическая история об украденном перстне каролингского генерала Лёвеншёльда и о проклятии, павшем на его потомков. В трилогии широко используется литературный, документальный и, конечно, фольклорный материал (народные предания о лошади-мертвяке, ведьмах и троллях). Заслуги Лагерлёф были оценены в Швеции: в 1904 г. она удостоена медали Шведской академии, в 1907 г. избрана почётным доктором Упсальского ун-та. В 1909 г. Лагерлёф присуждена Нобелевская премия – «как дань высокому идеализму, яркому воображению и духовному проникновению, которые отличают все её произведения».