Принимая во внимание исторические реалии, указанные в цитированном фрагменте, обратимся к происхождению фамилии Менделеев.

Иван Павлович был сыном священника Павла Максимовича Соколова. Точнее, Иван Павлович происходил из семьи потомственного священника, прямые предки которого известны с 1665 года и «все были священнослужителями (или их супругами) в церквях на севере современной Тверской области, в окрестностях города Удомля» [Судницын, 2004, с.18], возле реки Тихомандрицы. Различие в фамилиях отца и сына связано как раз с тем отмеченным выше обстоятельством, что фамилии в духовном сословии, строго говоря, не были родовым наименованием. В автобиографических заметках Дмитрий Иванович написал про отца: «Папенька, Иван Павлович Менделеев, урожденный Соколов» [Архив Д. И. Менделеева, 1951, с. 14]. Четырем сыновьям священника Соколова в семинарии были даны, по обычаю того времени, разные фамилии. Ивану Павловичу досталась фамилия соседних помещиков. Так что, если б не семинарская традиция, мы бы сейчас имели Периодическую систему Д. И. Соколова. Сам Дмитрий Иванович, со слов брата Павла, излагал несколько иную, но скорее уточняющую, а не противоречащую вышеизложенной, версию происхождения фамилии своего отца: «…дана отцу, когда он что-то выменял, как соседний помещик Менделеев менял лошадей. Учитель (Тверской духовной семинарии, в которой учился Иван Павлович. – И. Д.) по созвучию „мену делать“ вписал и отца под фамилией Менделеев» [там же, с. 11]. Возможно, что так оно и было, но даже без всяких «созвучий» существовала практика давать сыновьям священников фамилии либо по названию топонимов (один из братьев Ивана Павловича носил фамилию Тихомандрицкий, по названию села, где служил священником Иван Павлович Соколов), либо по фамилиям соседних помещиков.

Что же касается «настоящих» Менделеевых, то они тоже сыграли свою роль в истории России [Экштут, 2018]. Как-то у одного из представителей этого рода, бывшего члена Государственного совета Российской империи, тайного советника и губернского предводителя дворянства Павла Павловича Менделеева (1863–1951) спросили, не родственник ли ему химик Д. И. Менделеев, на что Павел Павлович сухо ответил: «Дед химика был крепостным у его (Павла Павловича. – И. Д.) собственного прадеда» [Менделеев П., 2017, с. 14]. Разумеется, это ложь. Дед Дмитрия Ивановича не был крепостным. Род Менделеевых («настоящих») «татарского происхождения и записан в так называемую Бархатную книгу – родословную книгу знатных русских боярских и дворянских фамилий, составленную в 1687 году. Род сумел сохранить свое „дворянское гнездо“, потому что Менделеевы, предпочитая служить государству Российскому шпагой, из поколения в поколение рано выходили в отставку „по домашним обстоятельствам“ и в невысоких чинах оседали на земле. Высоко не поднимались, низко не падали. Не сделав карьеры, они сберегали родовое имение, а не проматывали его на государевой службе» [Экштут, 2018, с. 108].

К сказанному в очерке С. А. Экштута можно добавить любопытное свидетельство Ольги Дмитриевны, дочери Менделеева:

Однажды приехала к нему (Дмитрию Ивановичу. – И. Д.) молодая красивая дама с испанским типом лица и просила доложить, что г-жа Менделеева просит Дм. Ив. принять ее. Потом отец рассказал нам, что это была жена помещика Тверской губернии, от предков которого и началась наша фамилия. А было это в 1880 году.

Дама эта приезжала сказать Дм. Ив., что она назвала своих двух сыновей его племянниками, так как все вакансии в кадетский корпус были заполнены, но для племянников Дм. Ив. Менделеева было сделано исключение, и оба мальчика были приняты кадетами. По ее словам, иного выхода у нее не было. Дм. Ив. искренно смеялся и был с нею очень мил и любезен [Трирогова-Менделеева, 1947, с. 34].

Некоторые авторы подчеркивают особую роль отца в воспитании юного Менделеева:

Отец как педагог знал, что чтение – это основной способ интеллектуального развития ребенка. Поэтому он делал упор не только на выявление и последующее развитие читательского интереса у сына, но и на формирование у него с помощью книг и чтения черт, определяющих индивидуальность: самостоятельность мышления, умение сопоставлять, анализировать факты, пополнять свои знания, учил думать, отстаивать свои взгляды, доказательно вести спор [Баринов, Баринова, 2013, с. 24–25][6].

Все это не более чем незатейливые назидательные педагогические фантазии. О влиянии Ивана Дмитриевича на своего младшего сына, как, впрочем, и на остальных детей, известно крайне мало, во всяком случае для подобных характеристик. Даже точной биографии отца ни Менделеев, ни его брат Павел не знали, о чем свидетельствуют следующие фрагменты из родословной, составленной в 1880 году Павлом Ивановичем, и из автобиографических заметок Дмитрия Ивановича 1906 года:

– «отец Иван Павлович учился в Главном педагогическом институте и поехал учителем словесности в Тобольск, должно быть около 1808 г., где женился на Марье Дмитриевне Корнильевой. Скоро сделали директором Тамбовской, потом Саратовской гимназии (или обратно?)» [Архив Д. И. Менделеева, 1951, с. 11];

– «мне кажется, по памяти, – пояснял Д. И. Менделеев приводившиеся им даты рождения отца (18 февраля 1783 года) и матери (16 января 1793 года), – что оба были старше, т. е. родились ранее» [там же, c. 15].

И дело не только в этом. Важный аспект различий между отцом и его младшим сыном отметил Е. В. Бабаев:

Ненависть к латыни в жизни Менделеева приобрела настолько гипертрофированные черты, что заставляет задуматься. Это не миф, он действительно разбивал камнями и жег учебник по латыни на Панином бугре, с нежностью цитировал свою няню, для которой «латынец» было ругательным словом, настаивал, что для России «Невтоны важнее, чем Платоны», требовал убрать мертвые языки и все «классическое» из учебных программ. Между тем стоит вспомнить, что устремления его отца были прямо противоположными: Иван Павлович всю жизнь усиливал классическую компоненту в образовании, о чем говорят его нововведения (курсы логики и риторики в Тамбове и Тобольске) и даже тайная страсть – так и не увидевший свет перевод «Латинских древностей». Возможно, что отрицание всего «классического» было скрыто в подсознании ребенка и вылилось в формулу протеста против идеалов безвольного отца в пользу деятельной матери, призывавшей избегать «латинского самообольщения» [Бабаев, 2009а, с.50].

На мой взгляд, очень точно сказано.

В год рождения Дмитрия Ивановича его отец стал слепнуть вследствие катаракты и потому вынужден был оставить должность в гимназии (к тому же в этом году он достиг предельного срока службы – 25 лет). Правда, в конце 1836 года он отправился в сопровождении дочери Екатерины («благоразумной Катеньки») и слуги Петра Григорьевича в Москву (где они пробыли с 16 января по 9 августа) к известному глазному хирургу Петру Федоровичу (Петру Готлибу) Броссе (1793–1857)[7], главврачу и директору Московской глазной больницы. Операция прошла удачно, зрение значительно улучшилось, однако вернуться на службу даже в качестве простого учителя Иван Павлович уже не смог. В итоге он устроился корректором в тобольской типографии. Его пенсии (1000 руб. ассигнациями, т. е. 275 руб. серебром) никак не хватало, чтобы обеспечить себя, жену и детей. Семья вынуждена была сократить свое хозяйство, чтобы кое-как сводить концы с концами. Все заботы о доме легли на плечи матери Менделеева Марии Дмитриевны (урожд. Корнильевой; 1793? – 1850).

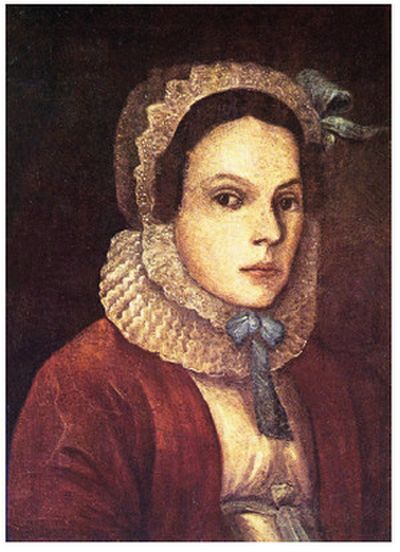

Ил. 2. Мария Дмитриевна Менделеева (урожд. Корнильева). Неизвестный художник. Сер. XIX в. Музей-архив Д. И. Менделеева СПбГУ

Она была родом из известной сибирской купеческой семьи, первые сведения о которой восходят к началу XVIII века[8]. Из семейной переписки 1839 года известно, что Василий Яковлевич Корнильев и его сын Дмитрий «первые начали возводить фабрики в Тобольске, бумажную и хрустальную. Типография заведена ими в 1787 году в одно время с Франклином в Америке. Газета (ежемесячный журнал. – И. Д.) „Иртыш“ начала издаваться с 1789 года, печатались и другие книги» [Капустина-Губкина, 1908, с.135].