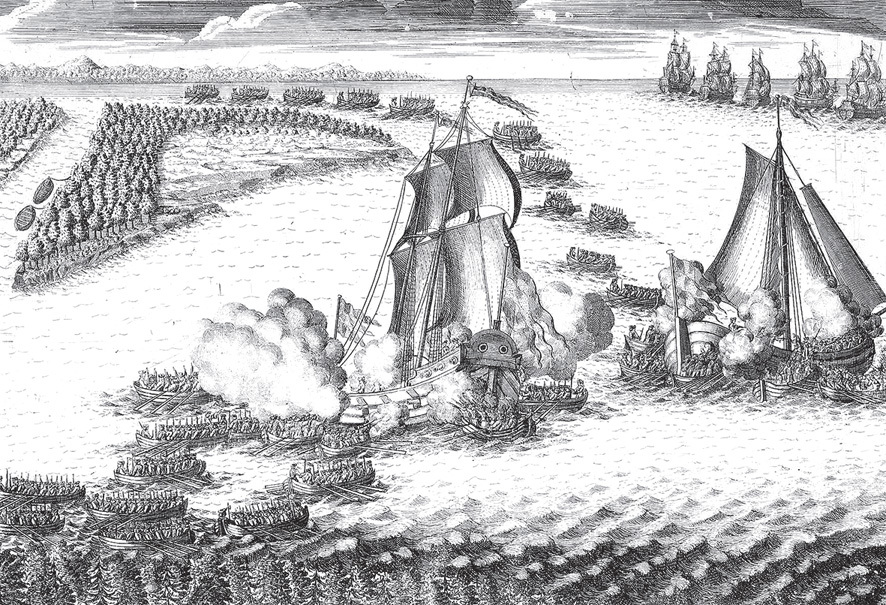

В 1713 году русские одержали первую морскую победу над шведами.

Однажды Петр со своим учителем, голландским офицером Францем Тиммерманом отправились погулять в старую, запущенную отцовскую усадьбу Измайлово, где в сараях обнаружили массу интересной рухляди. Внимание мальчика привлекли не поломанные кареты или театральные декорации, а утлый ботик. Позже выяснилось, что тот принадлежал двоюродному дедушке юного царя боярину Никите Романову, купившему суденышко у англичан. Имя бот носил гордое – «Святой Николай», то есть назван был в честь покровителя мореходов. Еще полувеком ранее его, судя по всему, видели на Москве-реке, однако ни к каким далеко идущим последствиям тогда это не привело: поглазели люди на диковинку и забыли. Посудина за ненадобностью лежала в сарае с прочим хламом, покуда туда не заявился юный государь в сопровождении кстати оказавшегося поблизости голландца. Мальчика увлекли его рассказы о парусах, мачтах, искусстве плавать против ветра. К тому же у юного монарха имелись немалые возможности для удовлетворения собственного любопытства.

Отец Петра тоже в свое время задумывался о мореходстве. Он построил корабль «Орел», совершивший единственное плавание от верфи в Дединове до Астрахани и брошенный там при восстании Степана Разина. Алексей Михайлович давал указание измерить глубины в устье Дона, прикидывал, можно ли построить и вывести в море суда для войны с Турцией. Но такие вопросы считались второстепенными, отвлекали иные дела.

У мальчишек – другая логика, их порыв часто подкрепляется бешеным напором и недюжинной энергией. В Немецкой слободе удалось отыскать строившего «Орел» мастера Карштена Брандта. Старик и найденный ботик починил, и Петра взялся обучить управлению парусами.

На узкой Яузе и в загородных прудах развернуться было негде, однако и эту проблему решили. Тайком от матери будущий император с верными друзьями и случайно найденным ботиком очутился в Переславле на Плещеевом озере. Плавания ему так понравились, что царь тут же повелел строить потешную флотилию.

Когда же стал полноправным государем, мальчишескую мечту не оставил. В 1693-м отправился в единственный русский порт Архангельск, где попал в особый мир моряков и кораблей. Самолично выходил в море. Северные волны обдавали солеными брызгами, густые кудри трепал свежий ветер – море окончательно пленило Петра. Он тут же приказал основать верфь в Соломбале, сам заложил первое судно «Святой Павел».

В следующем году на Русский Север царь помчался ранней весной. Увлечения европейскими новшествами сочетались у него с уважением к русским традициям, с твердой православной верой. Великий пост государь провел в Соловецком монастыре, молился под наставничеством прозорливого старца Иова, которому являлась сама Пресвятая Богородица. Здесь тоже дул соленый морской ветер, слышался шум прибоя, а летом открывались возможности для дальнего плавания. Петру Алексеевичу довелось испытать и страшный шторм. Царь кинулся было давать советы лоцману, опытному помору Антипу Тимофееву, но тот обложил порфироносного «моряка» по матушке – чтоб не мешался. Будучи на волосок от гибели, бывалый мореход сумел ввести судно в узкую Унскую губу, а потом опустился перед Петром на колени, стал каяться, готовый понести наказание. Однако государь его поднял, расцеловал и наградил за правильное поведение. Так и набирался опыта строитель нашего военного флота, превращаясь из увлеченного мальчишки в морского волка.

Наконец пришел черед воплощать отцовскую идею о русских кораблях на Азовском море с использованием их против турок. В 1696 году под Воронежем царь спустил на воду боевую флотилию. Дойдя с ней до Черкасска, он узнал от казаков: недалеко от побережья видели турецкие корабли. Для воплощения давней заветной мечты недоставало лишь морского сражения: грохота орудий, густых клубов дыма на палубах, перебитых снастей, жарких атак… Петр I повел к устью Дона девять галер, к которым присоединились 40 казачьих лодок. Битвы не получилось: из-за сильного ветра и сложного фарватера вывести большие суда в море не удалось. Петр на одной из лодок отправился на разведку. Вскоре обнаружились 13 неприятельских кораблей, их команды, доставившие в Азов припасы, перегружали их на небольшие плоскодонные посудины.

По приказу государя казаки устроили засаду. Захватив 10 тунбасов, погнались за кораблями неприятеля. Один взяли на абордаж, другой перепуганные турки подожгли и бросили. Впоследствии возникла легенда о том, что русский самодержец также участвовал в том бою, но документами сей факт не подтверждается (иначе морская победа оставила бы куда более заметный след в истории).

Как бы то ни было, дождавшись благоприятного ветра, царь смог вывести из устья реки всю флотилию. В ту пору на кораблях он проводил гораздо больше времени, чем под стенами Азова, где распоряжался генералиссимус Алексей Шеин. На выручку осажденному русскими городу вскоре пожаловала вражеская эскадра – уже не лодки или грузовые суда, а фрегаты и галеры. Увидев наши корабли и береговые батареи, османские моряки на сражение не отважились, убрались прочь.

После взятия Азова Боярская дума постановила: «Морским судам быть». В Таганроге строился порт, а русский царь совершенствовал свои познания в Голландии и Англии, собственными глазами видел масштабные, впечатляющие учения британского флота. Усиливалась тем временем и Азовская флотилия. Петр выводил ее в море в 1699, 1700 и 1701-м, проводил маневры. Выстраивал корабли у стен Керчи и Кафы (Феодосии), однако до сражений дело не дошло, пушки грохотали ради салютов и тренировок артиллеристов, а целью маневров были всего лишь демонстрации. Сперва требовалось подтолкнуть турок к заключению мира, потом – предостеречь от нарушений договоренностей в условиях начавшейся войны со шведами.

Задачи стояли уже иные – прорываться к Балтийскому морю. Первая попытка обернулась бедой, поражением под Нарвой. Однако русский царь воспользовался ошибкой Карла XII, бросившегося со своими главными силами утюжить Польшу и Саксонию (хотел вернуть себе древнюю русскую дорогу к Балтике по Неве). Армия фельдмаршала Бориса Шереметева била и теснила врага на суше. По указу Петра мобилизовали речные суда и лодки, чтобы отвоевать у флотилий противника Чудское и Ладожское озера.

Шведы не сидели сложа руки, периодически отвечали. В 1701 году они, стремясь закрыть для России пути не только на Балтике, но и на Беломорье, послали свою эскадру громить Архангельск. Захватив лодку с местными рыбаками Иваном Рябовым и Дмитрием Борисовым, потребовали от них быть лоцманами. Те для видимости согласились, однако, жертвуя собой, посадили два фрегата на мель. (Борисова истязали и в конце концов убили, раненый Рябов, сумев выскочить за борт, уплыл, спасся.) В устье Двины орудия вовремя построенной русскими крепости подбили еще два вражеских корабля. Из семи судов в Швецию вернулись три.

Следующим летом ожидалось повторное нападение на Архангельск – уже более крупными силами. Защищать порт выехал сам царь с гвардией – преображенцами и семеновцами. Неприятели так и не появились, прошлогоднего урока им, видимо, хватило. Тогда у Петра возникла идея ударить на Неве, причем так, чтобы время и направление атаки оказались для врагов сюрпризом.

Русский царь заранее позаботился о всестороннем обеспечении предстоявшей борьбы за море. В Архангельске к тому моменту у него уже имелись две 18-пушечные яхты «Святой Дух» и «Курьер» (одну сами построили, другую подарил английский король). Чтобы доставить их на Неву, Петр Алексеевич велел прорубить Осудареву дорогу через леса.

Перед важнейшим делом своей жизни он не забыл обратиться и к Господу. Поход начал из полюбившегося ему Соловецкого монастыря, с благословения старца Иова. Тогда же вместе с гвардейцами срубил на Заячьем острове обетную деревянную церковь и только после этого предпринял высадку на пристани Нюхча. Далее его бойцы шли по вновь прорубленной Осударевой дороге и 160 километров тащили волоком обе яхты, пышно названные малыми фрегатами. Увы, из-за штормов и ветров вести суда через мелководное и бурное Ладожское озеро было слишком опасно, пришлось опять-таки довольствоваться лодками. С юга тем временем прибыли полки Шереметева, которые 11 октября штурмом взяли Нотебург (бывший русский Орешек) у истоков Невы.