С. А. Громов

Русские непобедимы. Главные сражения нашей истории

© Громов С., автор-составитель, 2023

© ООО «Издательство Родина», 2023

Вместо предисловия

Один из моих фильмов, «Пять вечеров», завершается кадрами, на которых героиня Люси Гурченко со слезами на глазах произносит несколько раз – словно заклинание или молитву – фразу: «Только бы не было войны… Только бы не было войны». Эти слова очень хорошо знакомы всем, кто родился и вырос в СССР. Наши сограждане повторяли их, когда вспоминали Великую Отечественную с ее ужасами, лишениями, невосполнимыми утратами.

Более того, пока Советским Союзом руководили заслуженные ветераны, те, кто добывал Победу на полях сражений, готовил ее в штабах и наркоматах, ковал на заводах, – целостности великого государства абсолютно ничто не угрожало. Наши фронтовики от простого работяги до генсека аукались войной, знали, ЗА ЧТО они проливали кровь, и это могучее боевое братство являлось самым надежным гарантом нерушимости СССР.

Крах случился именно тогда, когда у руля страны оказались люди с «иным опытом», с другими «принципами» – настолько отличными, что разница катастрофически отразилась как на обороноспособности и уровне жизни, так и на базовом образовании, культуре, общественном сознании.

В чем-то ситуация XX века для России уникальна, однако если мысленно охватить ее более чем тысячелетний опыт, то придешь к простому выводу: мир, покой и благоденствие здесь надолго не задерживались; наши предки были вынуждены чуть ли не беспрестанно воевать – биться за православную веру, традиционную самобытность и даже элементарное право на существование – на всех этапах своего исторического развития. Несколько раз русский народ оказывался на краю гибели, национального небытия. Петровский фельдмаршал Миних однажды справедливо заметил: «Россия напрямую управляется Богом. А если это не так, то непонятно, как она вообще существует».

Этому Управителю, Господу, видимо, было угодно, чтобы у нас никогда не переводились талантливые полководцы и храбрые солдаты, а сам институт армии имел для русского сознания огромное, непреходящее значение.

Армия веками формировала образ мыслей, понятия о чести, героизме, стойкости, силе духа. Не случайно из рядов нашего воинства выходили величайшие полководцы мира – те, кто, по словам гениального поэта, являлись верными слугами царю, а для солдат заботливыми отцами. Сбережение подчиненных было священной задачей для боевых командиров. Солдат, в свою очередь, отвечал офицеру (генералу, фельдмаршалу) полным доверием, и это тоже одна из важнейших составляющих русского характера.

В данном сборнике вдумчивый читатель найдет для себя немало интересного и, возможно, нового. Авторы опубликованных в журнале «Свой» статей – не только патриоты России, но и замечательные литераторы, талантливые публицисты, добросовестные исследователи событий далекого прошлого.

Книга предназначается в первую очередь тем, кто интересуется отечественной историей и способен делать верные, адекватные выводы из прочитанного.

Приятного чтения!

Часть первая. От Угры до Ханко

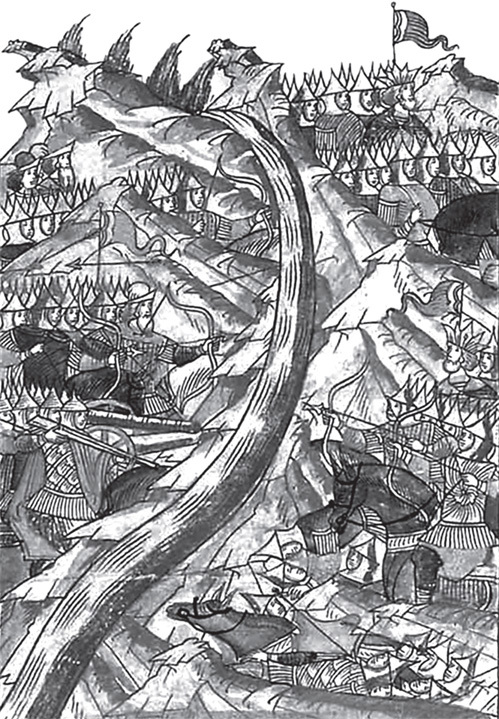

Сергей Перевезенцев. Преславное чудо (Стояние на Угре)

В народном сознании героическая победа на Куликовом поле (1380) заслонила собой другой исторический успех – итог противостояния осени 1480-го. А ведь он по своей политической значимости и практическому эффекту намного превосходит результаты, достигнутые столетием ранее. За победным 1380-м последовал страшный и трагический 1382-й, когда орда Тохтамыша захватила и сожгла Москву, а русские земли были вынуждены вновь платить «ордынский выход» – ту самую печальной памяти дань восточным ханам. И хотя великий князь Дмитрий Донской передал старшему сыну Василию княжество как отчину (не испрашивая в Орде ярлыка на княжение), московским князьям пришлось в XV веке ездить на поклон к «ордынскому царю».

Куликовская битва принесла вечную славу ее участникам, но не даровала полного освобождения русским землям. А вот после Стояния в осенние месяцы 1480 года наше государство все-таки добилось того, к чему княжества стремились долгие 240 лет: Русь окончательно избавилась от татаро-монгольского ига. С того момента, как хан Ахмат увел свои войска с берегов Угры, наша страна никогда не теряла независимости – даже в Смутное время. Пусть и был королевич Владислав призван на русский престол, но до Москвы он так и не добрался и на царство венчан не был. А это значит, что поздней осенью 1480 года Русское государство обрело политическую самостоятельность раз и навсегда, и прав был писатель Александр Сегень, который одним из первых (если вообще не самым первым) заговорил о необходимости всенародного празднования 24 ноября Дня независимости России.

И тем не менее память о битве с войском Мамая мы отмечаем как великую дату (и это справедливо), а вот о Стоянии на Угре вспоминаем редко. Как же так получилось?

Куликовское, или, как его называли в старину, Мамаево, побоище – несомненно, важнейший факт нашей истории. Тогда, в 1380 году, решалась судьба страны – быть ей или не быть. Именно поэтому под знамена Дмитрия Ивановича привели свои дружины не только русские князья, но и сыновья литовского правителя, а само сражение шло не на жизнь, а на смерть. Если бы Мамаевой орде удалось раздавить наши полки, то защищать русские города и веси было бы впоследствии просто-напросто некому. И как бы в таком случае повернулась история – неизвестно.

Успех, которого предки добились на поле Куликовом 8 сентября, в день Рождества Пресвятой Богородицы, стал не просто триумфом русского оружия, но торжеством православного духа, победой правды над кривдой, света над тьмой; в таком качестве он и вошел в нашу историю, проник в национальное сознание, души и сердца соотечественников.

Во второй половине XV века события развивались иначе. Еще в 1472-м великий князь Иван III прекратил выплату дани Большой Орде. Несколько лет Ахмат пытался силой заставить его возобновить платежи, но все набеги с Востока русские полки отражали. В июне 1480-го татарский военачальник выступил в «великий поход» против Москвы, однако наши рати опередили ордынцев и вышли к границам Московского княжества. Подойдя к Оке, хан увидел, что все переправы через нее заняты отрядами под командованием сына великого князя – Ивана Молодого и воеводы Данилы Холмского. Татарское войско двинулось к левому притоку Оки Угре, надеясь там переправиться в московские земли. Но русские уже успели туда подойти. Так и стояли друг против друга две рати, не вступая в большую битву, встречаясь в жарких и яростных стычках. Наши войска успешно отразили несколько попыток татар форсировать реку, умело применяя пушки и ручное огнестрельное оружие.

Иван III в то время находился в постоянных разъездах между Коломной, Москвой и Кременцом (небольшим городком на реке Луже), большую часть октября провел в столичном граде, а точнее, в своей подмосковной усадьбе Красное село. Сам в войсках на Угре не был и своего молодого, горячего сына от излишней воинственности сдерживал. Даже повелел ему срочно вернуться в Москву.

Однако родителя Иван Иванович ослушался. Соратники упрекали 22-летнего полководца чуть ли не в трусости, особенно когда стало известно, что его отец вступил в переговоры с Ахматом, великую княгиню Софью отправил на Север, на Белоозеро, а сам вроде бы готовился уйти из столицы, как поступали в похожих ситуациях предшественники, московские князья: ведь даже Дмитрий Донской в 1382 году покинул Москву, узнав о приближении Тохтамыша. Горожане начали открыто роптать на своего повелителя: «Когда ты, государь, князь великий, над нами в кротости и тихости княжишь, тогда разоряешь нас непомерно. А нынче сам разгневал царя, дань ему не платя, нас выдаешь царю и татарам». Ростовский архиепископ Вассиан обозвал Ивана Васильевича «бегуном».