Вторая глава нашей книги повествует о многочисленных образах монгольских астральных мифов, которые повествуют о происхождении таких созвездий, как Большая Медведица, Орион, галактики Млечный Путь. Представленные в книге мифические элементы из шаманских текстов свидетельствуют о великом почитании древними монголами созвездия Большой Медведицы. Из астрального мифа о Млечном Пути становится ясно, что древнемонгольские роды и племена по-разному представляли себе происхождение небесных тел и звезд.

Проанализированный далее нами цикл астральных мифов о появлении галактики Млечный Путь, созвездия Орион и других позволил сделать вывод о том, что в этом цикле отражены природные явления, происходившие перед глазами кочевников, и социальные события, связанные с Великим переселением народов. Эти явления вызывали у кочевников стремление творчески осмыслить тайны природы и общества в их взаимосвязи и взаимодействии. Они не отделяли явления природы и общества друг от друга.

Третья глава нашей книги посвящена космогенезу в монгольской мифологии, т. е. мифам о сотворении мира. Как известно, почти вся мифология Древнего мира констатирует, что Хаос является первоначальным, неупорядоченным состоянием космоса. Мифологическая концепция монгольской космологии не исключает это положение. Во всех анализируемых в книге версиях и вариантах монгольского мифа о сотворении мира, как правило, упоминается о первоначальном космическом океане; в них конкретизировано участие в сотворении мира двух или трех творцов и демиургов, которые моделируют верхнее небо и нижнюю землю. В ходе и в результате сотворения мира между ними возникает непримиримое противоречие. В монгольских мифах о сотворении мира дается ответ на вопрос: «Откуда и как берется суша в монгольской мифологии?» Для многих вариантов этих мифов весьма характерен сюжет о ныряльщике (в различных вариантах мифа – лягушка, птица, рыба), доставшем землю со дна Мирового океана.

* * *

В заключение можно сделать вывод о том, что представленные в нашей книге вниманию российского читателя образцы архаических хтонических[6], уранических[7], астральных и космогонических мифов, бытующих с древнейших времен до наших дней, свидетельствуют о наличии богатейшей и своеобразной мифологии у монголов, представителей древнейшей кочевой цивилизации. Ее создатели отличались чрезвычайной наблюдательностью, при этом отдавали предпочтение небу и небесным персонажам, что было непосредственно связано с их кочевым образом жизни.

Когда на современном этапе развития науки истинные причины разных явлений природы и общества становятся понятными и общеизвестными, тогда подрываются корни мифологии и мифотворчества; в дальнейшем мифология больше не может служить средством выражения мировоззрения, миросозерцания. И тем не менее для нас, монголов, монгольская мифология навсегда останется бесценным наследием древнейшей кочевой цивилизации, «арсеналом и почвой возникновения и развития искусства»[8], источником вдохновения современных художников и литераторов.

Глава 1

Генезис пантеона монгольской мифологии

Образ-фетиш, образ-тотем, образ-дух – древнейшие образы монгольской мифологии

Сознание древнего человека характеризовалось образным мышлением, которое отличалось от представлений современных людей тем, что предмет или явление, их образ, действие и, наконец, мысль об этом предмете или явлении по отдельности друг от друга абстрактно не осознавались.

Некоторые интересные факты, позволяющие установить начало генезиса монгольской мифологии в далекой древности, поначалу передавались изустно, а затем были зафиксированы в дошаманских памятниках. Так, в одном из них говорится:

Прошу благоденствия

у хозяев[9] протянувшихся вдаль горных хребтов, у хозяев стремительно текущих рек,

у хозяев ощетинившихся своими вершинами

горных хребтов,

у хозяев деревьев с раскидистыми ветвями,

пышно растущих трав.

Прошу благоденствия

у хозяев текущих рек,

у хозяев пугающих водоворотов в излучинах рек,

у хозяев дующего ветра,

у хозяев лежащего камня[10].

При вдумчивом рассмотрении этого фрагмента можно обнаружить своеобразный комплекс: образ – действие – объект (явление) – мысль. Здесь объекты и явления природы (гора, трава, деревья, вода, ветер), их образ (протянувшийся вдаль; стремительно текущий; возвышающийся вершинами; с раскидистыми ветвями, пышно растущий и т. д.) и их действия (ощетинившийся; текущий; растущий; пугающий; дующий; лежащий) вместе с их одухотворением (хозяева) представляют собой некое диффузное явление, иначе говоря, их совокупность.

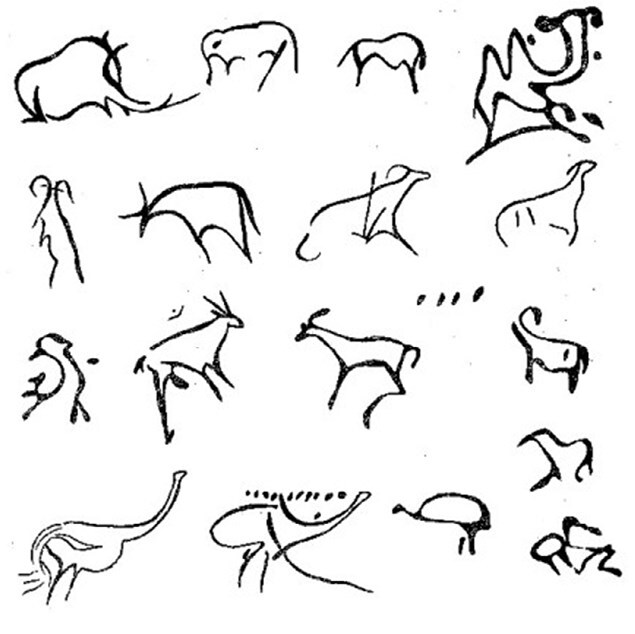

Именно такой этап развития человеческого сознания весьма характерен для возникновения художественного образа и искусства. По данным археологической науки, со времени ашельского периода, т. е. 250 000–300 000 лет[11] тому назад, на монгольской земле донеандертальский человек в течение среднего и верхнего палеолита создавал свою самобытную культуру[12]. Открытия, сделанные в уникальной пещере Хойд Цэнхэр в Кобдоском аймаке, подтверждают наличие палеолитического искусства у предков монголов. Изумительные по реалистическому исполнению рисунки, сделанные охрой, отличаются от других памятников азиатского региона той же эпохи специфическим мастерством. В них нет изображения человека, что доказывает принадлежность рисунков периоду палеолита. И еще в рисунках пещеры Хойд Цэнхэр, кроме ныне обитающих, изображались животные, которые жили и были уничтожены в начале четвертичного периода.

Изображения животных и птиц (горных баранов, козлов, лошадей, страусов, слонов (или мамонтов)) в пещере Хойд-Цэнхэрийн-агуй

Впервые человек начал отделяться от природы на этапе собирательско-охотничьего образа жизни. В это время люди почти ничего не производили для себя, а лишь пользовались готовыми продуктами природы. Их орудиями труда были простые камни. Постепенно животный инстинкт предков приобрел признаки человеческого сознания. Первоначально это было непосредственное чувственное восприятие, «простая фиксация единичных предметов физического сознания»[13].

Вышеупомянутый фрагмент древнего памятника как раз и свидетельствует о выделении человеком этой горы, этой травы, этого дерева, этой реки, этого ветра, этого камня и т. д. Но вещи предстают не сами по себе, а как силы, как скрытые возможности воздействия на человека[14] и на другие предметы внешнего мира.

Поверье монголов о «задын чулуу» (бурят. «задай шулуун»), дословно – о «разбивающем камне», сохраняет отголоски именно таких представлений. Вероятно, в первоначальном восприятии задын чулуу должен был мыслиться как камень, с помощью которого человек сможет разбивать любую твердость и уничтожить любое чудовище. Именно в этом его таинственная сила. Первобытный человек выделяет из объективных качеств предмета то, что имеет непосредственное отношение к его практическому использованию[15]. Он превращает вещи в фетиш[16]. Именно с этого момента начинается становление образа-фетиша, древнейшего образа монгольской мифологии. Понятие о задын чулуу у монголов не что иное, как образ-фетиш. Твердость камня (как одно из качеств) первобытные люди воспринимали не по объективному качеству, а видели в ней особую сверхсилу.