В утрате контроля виновата была не только местная администрация. Грань между своевременной эвакуацией и поспешным бегством, между раздачей товаров населению и грабежом оказалась весьма зыбкой. Когда уничтожать зерно и угонять скот? Как жить тем, кто не уехал?[106] И. В. Ковалев, бывший нарком путей сообщения и советский историк, позднее косвенно упоминал об этих дилеммах:

В одних случаях местные органы, трезво оценив обстановку, принимали решительные меры для эвакуации гражданского населения и материальных ценностей, в других проявляли колебания, и в результате многие советские люди не по своей воле оставались на оккупированной врагом территории, а материальные ценности либо в последний момент приходилось уничтожать, либо, что еще хуже, они доставались немецко-фашистским захватчикам[107].

Ковалев лишь не сказал, что своевременные меры полностью зависели от местонахождения врага, продвигавшегося с такой скоростью, что никто не знал, где сейчас фронт.

Планирование, погрузка, отслеживание

Летом и осенью, когда бомбардировки, аварии, заторы на железнодорожных путях, перевалочных пунктах и в портах усиливали страх и напряжение, Совет по эвакуации пытался восстановить порядок. Железнодорожные рабочие и добровольцы круглосуточно расчищали пути и станции, чинили поврежденные бомбами рельсы[108]. Железнодорожные войска, подведомственные Наркомату обороны, в условиях бомбардировок помогали грузить военную и промышленную технику, транспорт с эвакуированным населением и ранеными красноармейцами, регулируя движение. Кроме того, они отвечали за эвакуацию самих путей, включая оборудование в депо и на складах, подвижной состав и более 5000 километров рельсов[109]. Будучи и обученными солдатами, и квалифицированными рабочими, они вступали с немцами в жестокие бои за контроль над железнодорожными путями, узлами и участками, одновременно ремонтируя и разбирая рельсы.

Постепенно начала складываться эффективная схема плановой эвакуации. Благодаря подробным докладам с каждой станции, маршрута и из всех наркоматов к июлю из мрака и сумятицы проступила обширная карта действующих железнодорожных путей[110]. Совет по эвакуации разработал систему отчетности и нумерации, позволявшую отследить траекторию каждого эшелона. Он ограничил движение по железным дорогам, чтобы разные составы с эвакуированными беспрепятственно шли вдоль широкой и постоянно смещающейся прифронтовой полосы, организовал демонтаж крупных промышленных комплексов, выделил каждому предприятию товарные вагоны и утвердил направления движения. Кроме того, Совет распорядился обеспечить эвакуируемых пищей, водой и медицинской (а вывозимых животных – ветеринарной) помощью. Совет по эвакуации выступал в качестве посредника между Наркоматом путей сообщения и другими наркоматами. Постановление от 3 июля 1941 года гласило:

При перевозке оборудование должно сопровождаться до места назначения проводниками отправителя (завода, фабрики) в составе которых должны находиться монтеры эвакуируемого завода (фабрики). В качестве проводников маршрутов и групп вагонов допускаются только постоянные, надежные и политически проверенные работники данного предприятия. <…> Проводники должны снабжаться начальником станции отправления удостоверением на право проезда по установленной НКПС форме с указанием номера паспорта и командировочного удостоверения каждого проводника. В случаях технической неисправности отдельных вагонов в пути из группы или маршрута с эвакуируемым оборудованием и невозможностью их следовать с данным поездом, груз должен быть комплектно отправлен с ближайшим поездом к месту назначения[111].

Но даже самые подробные инструкции не могли отменить некоторых жестких ограничений. Любой участок пути мог в пределах заданного временного интервала вместить строго определенное количество вагонов, вычисленное с математической точностью железнодорожными специалистами, чтобы при этом не возникало заторов. Количество вагонов, отданных под эвакуацию, было ограничено передвижениями войск, подвозом продовольствия и другими необходимыми операциями с участием транспорта[112]. Такие ограничения вынуждали Совет по эвакуации расставлять приоритеты в зависимости от серьезности угрозы немецкой оккупации в конкретном регионе и от загруженности железнодорожных путей по всей стране. То же самое касалось возможности обеспечивать эвакуируемых пищей, водой и необходимой помощью на всем пути следования. Так, Совет по эвакуации планировал вывезти более 1,6 миллиона людей из угрожаемых зон в первую декаду июля. Координировать все транспортные потоки оказалось непосильной задачей: требовалось регулировать погрузочные пункты, маршруты, железнодорожные вагоны и речные суда[113]. Несмотря на тщательное отслеживание, многие грузы ушли не в том направлении. Рабочие часто паковали грузы под бомбами и обстрелами, поэтому не успевали проверять, все ли вагоны на месте. Чтобы решить эту проблему, Совет по эвакуации создал специальные базы, где можно было составить опись отставших грузов и передать информацию об их содержимом в Госплан. Из-за большого количества незарегистрированных грузов Госплан сформировал отдельную рабочую группу, составлявшую по ним отчеты, и присвоил им особую категорию в своих экономических планах[114]. На протяжении всего лета и осени Наркомат путей сообщения регулярно направлял Совету по эвакуации доклады, фиксируя число находящихся в пути эшелонов, число вагонов в каждом из них и направление их следования, о котором, в свою очередь, ежедневно докладывали начальники железнодорожных станций. Эти сводки позволяли Совету по эвакуации определить местонахождение каждого эшелона в конкретный момент и считались столь ценными, что их копии передавали в ГКО[115].

В период с августа по октябрь 80 % советской военной промышленности оказалась «на колесах» – в товарных вагонах, двигающихся на восток[116]. Совету по эвакуации приходилось одновременно решать две взаимоисключающие задачи: долгосрочную – спасать промышленность – и краткосрочную – не прекращать работу оборонных предприятий до последней минуты с риском, что они попадут в руки немцев. Решение о времени эвакуации заметно сказывалось не только на фронте, но и на работе оборонных предприятий в тылу. Это затруднение ярко иллюстрирует пример металлургии, необходимой для производства оружия. 18 июля Совет по эвакуации распорядился о вывозе из Ленинграда и Харькова заводов по обработке цветных металлов. Как только производство на них остановилось, московским оборонным предприятиям пришлось обходиться металлом местного производства. Лихорадочно пытаясь найти хоть какое-то решение, члены Совета по эвакуации думали даже о переплавке бронзовых колоколов московских и ленинградских церквей. Иногда заводы приходилось эвакуировать просто потому, что дальше поддерживать их работу было невозможно[117].

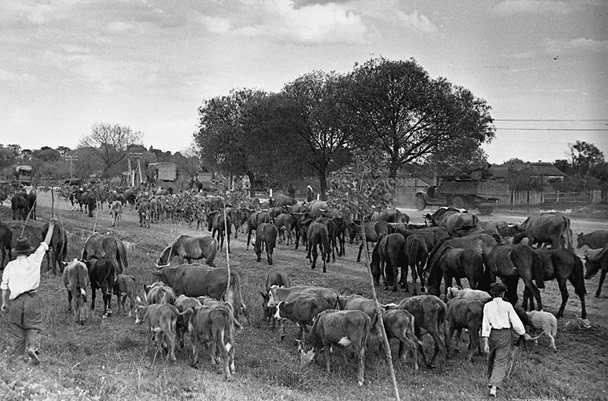

Ил. 2. Эвакуация скота из прифронтовой зоны. 1941 год. Публикуется с разрешения РГАКФД.

Зерно, стада и пищевые комбинаты

Летом и в начале осени главной заботой Совета по эвакуации был вывоз сельскохозяйственной базы, в том числе техники, скота, пищевых комбинатов, а главное – зерна. Наркомат земледелия и Наркомат зерновых и животноводческих совхозов в тесном сотрудничестве с Советом по эвакуации разработали детальные инструкции транспортировки и обустройства на новом месте оборудования и животных, вместе с тем поощряя колхозы не прекращать производство до последнего момента. Зреющий на полях хлеб и отступление Красной армии определили очередность эвакуации: сначала скот, затем свежий урожай зерна, а потом уже зерноуборочные комбайны и молотилки. Согласно инструкциям Совета по эвакуации, крестьяне должны были угнать скот в безопасное место, механики – вывезти моторы комбайнов, а трактористы – направить тракторы в тыл. Осенью, когда начались сильные дожди, дороги развезло, а в реках поднялась вода, так что проехать – а значит, и следовать инструкциям – зачастую было невозможно. В конце концов ГКО и ЦК поручили местным советам и партийным организациям соорудить переправы через Дон, Волгу, Кубань и Терек. Однако лишь незначительному количеству скота и тракторов из Кировоградской, Одесской и Каменец-Подольской областей удалось добраться до Днепра и еще меньшему – переправиться на другой берег; правда, в восточных областях Белоруссии дело обстояло несколько лучше[118]. Многие шоферы были вынуждены бросить технику на дороге, если она сломалась или кончилось горючее[119].